はじめに

みなさん、こんにちは。医学生道場です。

今日は、医学生のご家族みなさんにちょっと語りたいテーマがあります。

突然ですが、今どきの医学生ってどういう風に勉強してるんだろうって思ったこと、ありませんか?

気にしたことないですかね?でもここでは、ちょっとだけ考えてみてください。

「昔はどうだったんだっけ?」とか、「最近の医学生はiPadとか使ってるのかな?」とかね。

実際、今の医学生、昔と比べてめちゃくちゃ進化してるんです。

今回は、そんな現在の医学生の勉強事情について、深堀してみたいと思います。

「え?今ってそんななの?」って驚くところもあるかもしれません。

ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

🖊 著者紹介

竹田美穂 (都内私立医学部医学科4年生)

3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次には大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。

留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!

留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!

【過去に著したブログ】

【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】

【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】

概要

この記事では、

「今どきの医学生って、どうやって勉強してるんだろう?」

という疑問に、今ここで私が全力でお答えします!

時代は変わり、今の医学生たちはiPad片手にデジタルで学び、LINEやGoogleドライブで情報共有。もはや教科書は電子化され、過去問もアプリで解いています!

さらに、病院の現場に飛び込む実習や、学生同士の試験情報バトルなど、昔の医学生と比べて驚くほど進化しているんです。

この記事では、そんなデジタル世代の医学生たちが、最新のツールやアプリを使ってどうやって激務と試験を乗り越えているかを紹介します。

これを読んだら、明日から今の医学生たちと一緒に頑張りたくなるかも?!

ぜひ最後までお楽しみください!

キーワード

基礎医学、臨床医学、デジタルツール、CBT、臨床実習

医学生道場

私たち医学生道場では、24時間質問対応や、専任講師による個別指導も行っています。試験前の緊急相談や計画の見直し、さらに勉強に集中するためのアドバイスなども充実!どんなお悩みでも遠慮なくご相談くださいね。

1~2年次 基礎医学とデジタルツールの活用

さて、まずは1~2年生。ここは医学生としての基礎作りの時期ですね。

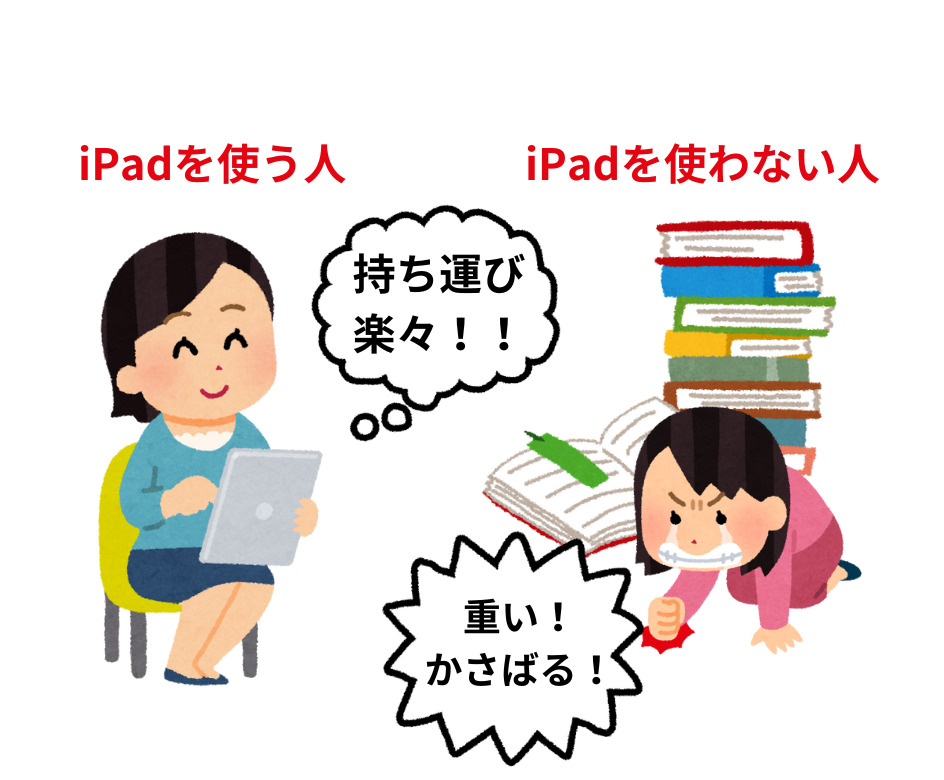

一昔前は、教科書を山積みにして、手書きのノートやレジュメに汗をかきながら書いていたんですけど、今やそんな光景はほとんどみません。

現代の医学生、iPad一択です。

今どきの医学生は、iPadを片手にアプリを使って勉強しています。

ノートやレジュメは、全部PDF化してGoodNotesにガシガシ書き込むのがスタンダード。

何キロあるのこれ?って感じのぶあつい教科書も、今は電子化されていてiPad1つあれば何冊分も持ち運び可能に。

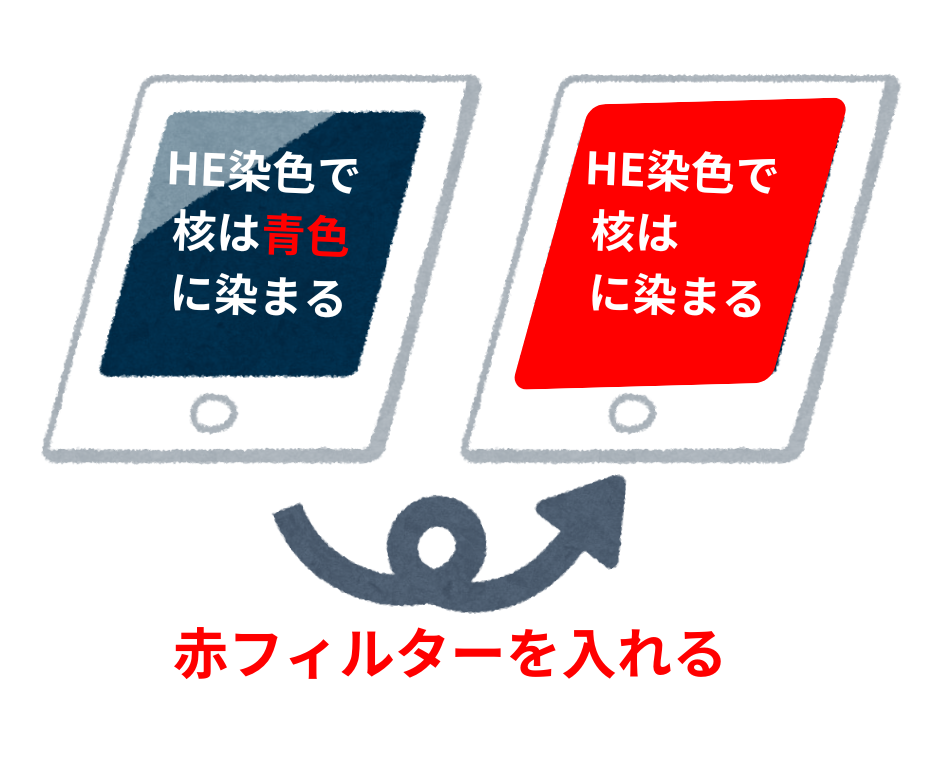

赤シートで暗記する派の学生も、iPadの画面フィルターを赤色にして対応しています。

今の学生はデジタルネイティブの世代。デジタルツールを上手に活用しているんです。

テキストも動画も、すべてタブレットに収まっている時代。軽いけど、そこには膨大な知識がギュッと詰まっているんです。

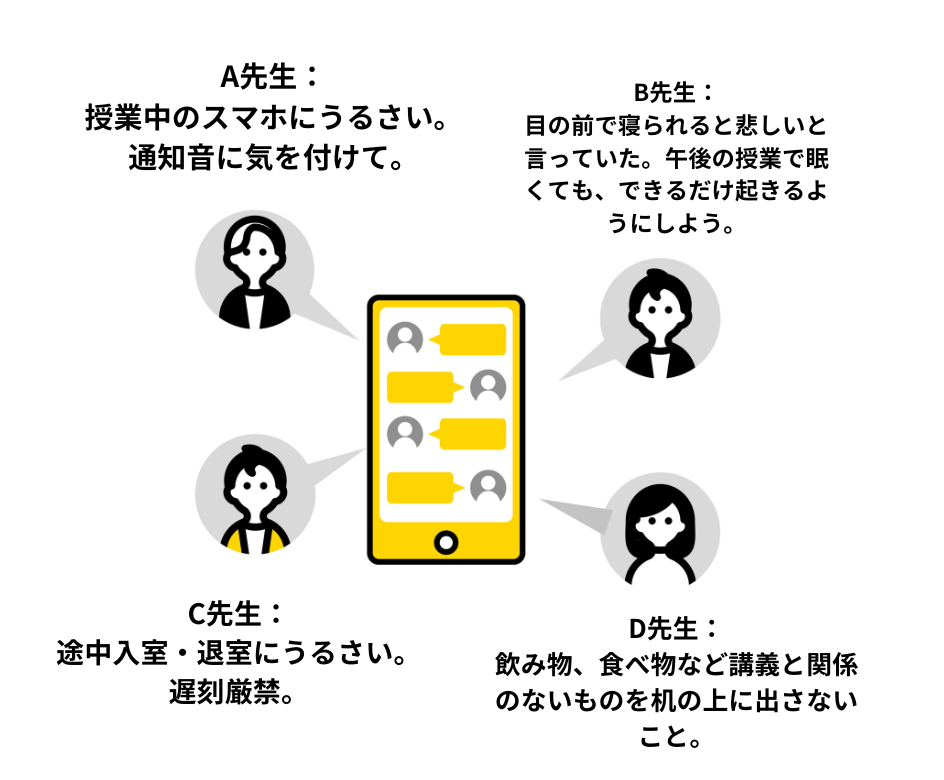

さらに、情報共有のシステムも進化しています。

学年別のLINEグループチャットでは、「○○先生、受講態度にかなり口うるさいから要注意」「○○先生、去年再試対象者たくさん出した先生なので扱い注意」とか。

また、試験の傾向や対策も、バンバン共有してます。

過去レポや資料も全部Googleドライブに集約されています。便利になったものですね。

大学によっては、Discord、Slack、LINEオープンチャットなど匿名の媒体も用いて試験の情報共有を行っているところも。

匿名だと特に気軽に話しやすいんですよね。

ところで、最近の大学では看護師さんや医療従事者のシャドーイングをしたり、早めに病棟に入って実習を始めるカリキュラムが増えてきています。

要は、1年生とか2年生の頃から病院の現場に放り込まれるんです。すごいですよね。

昔だったら、「医学生はひたすら教科書とにらめっこ」ってイメージがあったかもしれないけど、今は違います。

もう「さっさと現場体験しちゃおうぜ」って、早い段階から病院の空気を吸いに行くんです。

で、実際に病棟に行ってみると、お医者さんや医療従事者の方々がすごく的確に、しかも複数のことを同時にこなしている姿を見て、本当に感激します。

特に、忙しい中でも、患者さんに対しては優しくしっかりと対応していて、現場でその背中を見てると、「これが自分の未来か」なんて未来の自分を妄想しちゃったりします。

で、そのあとiPadに戻って勉強し始めると、「いや、まだまだ遠いな」って思い直したりしてね。

3~4年次 基礎と臨床の融合

さて、3~4年生になると、ここからは少しずつ臨床が見えてきます。とはいえ、まだまだ座学がメイン。

でもね、なんだかんだ言って、座って聞いていれば何とかなるんじゃないか、って思うじゃないですか。

医学生にそんな甘い時間はありません。

この時期に待ち受けているのが、CBTです。

CBTというのは、コンピューターを使って全国の医学生が共通して受験する試験です。

全国共通とはいえ、各受験生により出題内容は変わります。しかも、受験生の正答率が高ければ高いほど、問題は難化していきます。

逆に、正答率が低いと、次のブロックでは優しい問題が出題され、「あれ、簡単すぎる。これ、間違い過ぎたか……?」とヒヤヒヤしてしまったり。

この時期も、やはりスマホやPCを駆使して全国の医学生は情報収集、情報共有を行います。

また、大学全体でQB(クエスチョンバンク)のアプリの仕様を推奨していたりすることも。QBを大学単位で利用することで、自分や他人の勉強の進み具合や正答率の順位も可視化されるんです。

そしてCBTをクリアすると、今度はOSCEが待ち受けています。

OSCEは、医学生の臨床技能を評価する試験で、患者さんとのコミュニケーションや診察技術まで、一通り見られます。

その後OSCEを乗り越え、ついに白衣授与式を迎えます。

5~6年次 いよいよ臨床実習!

そして、5~6年生。

いよいよ待ちに待った臨床実習が始まります!

やっと座学から解放されて、スチューデントドクターとして病院で実際に患者さんと接することができる。

ワクワクする気持ちもある反面、この実習をやりながら、卒業試験や国家試験の準備が並行して進んでいくわけです。

病院で実習して、家に帰ってからは国家試験の勉強。

もうめちゃくちゃハードなのは想像に難くないですよね。

さらに、国家試験の問題範囲は膨大で、プレッシャーも大きい。

でも、今の医学生は、Anki、医ンプット、QC(クイックチェック)など、様々なデジタルツールを駆使して膨大な範囲の知識を効率よく吸収していっています。

国家試験の対策も、PC、iPad、スマホで対策しています。

例えば、5年生の一日を見てみましょう。

朝8時に病院に到着、病棟で実習開始。患者さんへの処置見学や先生の指導を受け、昼過ぎにようやくお昼休憩…そして午後の実習が続きます。夕方に帰宅し、家や大学の自習室では国家試験対策のためにオンライン講義を受講し、アプリで問題集を解きまくる。暗記事項の復習をして、ようやく床に就きます。

そう、勉強がどんなにデジタル化されても、最終的に戦うのは自分自身。

これは、今も昔も変わりません。

さいごに

結局のところ、今も昔も膨大な知識量、試験対策、臨床実習まで、全部をこなさなきゃいけなくて、めちゃくちゃ大変な環境で戦っているんです。

ご家族としてサポートできることは少ないかもしれませんが、そばにいてくれるだけでも力になります。

デジタルネイティブの世代は、様々なデジタルツールやアプリをフル活用しながら膨大な量の勉強に取り組んでいます。

学びの量が膨大なだけでなく、いかに有益な情報を手に入れられるか、効率的に勉強ができるかが勝負になってきます。

医学生の家族としてできることは、たとえば試験前には栄養たっぷりの食事や軽食を作ってあげたり、緊張をほぐすために気軽な雑談をしたり、そして何より、一緒に応援しているという姿勢を見せることが大きな支えになります。

ご家族の愛が、心の栄養として勉強の原動力になるんです。

私たち医学生道場も、そんな頑張る全国の医学生を全力でサポートしています!

医学生道場では、進級試験からCBT、さらには国家試験まで、指導や勉強計画などをフルサポートしています。

一緒に進級試験やCBT、国試の不安を乗り越えましょう!

医学生道場の公式LINEでは、24時間質問を受け付けています。

どんな悩みでもOKです。ぜひお気軽に相談してくださいね!

公式LINEはこちら↓

最近の医学生の勉強スケジュールについてのブログはこちら↓

最新記事はこちら↓