【著者紹介】

田邊まき 関東医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】【医学部4年】いよいよ臨床実習!この時期何する?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

目次

はじめに

こんにちは、医学生道場です。

1月に入り第119回医師国家試験が近づいてきましたね!今回は国試合格への道筋を紐解くために、逆にどのようなことをしてしまったら不合格になってしまうのかという視点でお話ししていきます。

筆者は国試未経験の医学生ですが国試勉強のため朝から自習室に通っている先輩を見て、国試についてそろそろ調べてみようと思い今回記事を書くに至りました。先輩に話を聞いたり、様々な記事を読んで多くの人が大切だと言っているポイントをまとめてみました!国試未経験者が紐解いたものですので、ご承知おきください。

勉強法についても載せていますのでぜひご覧ください♪

「医師国家試験 不合格 理由」5選!

医師国家試験は受験者の約9割が合格し、約1割が不合格になると言われています。そのため合格するには上位9割に入る必要があります。みなさんはこの数字をみて、「9割に入るのはさすがに余裕」と思うでしょうか。それとも難しいと感じるでしょうか。ここで考えてほしいのは、受験者は全力で勉強してきた医学生だということです。みんなと同じくらい一生懸命勉強していれば9割に入ることは可能でしょうが、油断をし勉強を怠ってきた場合は合格は容易ではありません。

医師国家試験に不合格となる理由である、NG勉強法をご紹介しますので、地雷を知って勉強していきましょう!

①短期間でできると油断していた

今までの定期試験のように短期間で乗り越えられると高を括っていたところ想像以上の勉強量で、国試当日までに間に合わなかったという話を目にしました。国試のQBは10444問あり、1周目問題だけでも2312問あります。CBTのQBは約3000問ですので、1周目問題だけでもCBTのQBの問題数に相当するほどあります。たとえ効率がとてもよくてCBTを短期間で乗り越えられた人も決して油断してはならないことが分かります、、、!

②演習数が足りない

時間が無くて過去問を何回も解くことができないと落ちてしまう確率は上がります。後で詳しくお話しますが、過去問は少なくとも3年分、できれば5年分を解く必要があります!QBは3周回せるのが理想的です。

③必修落ち

みなさんは必修落ちというものはご存じでしょうか。国試は各論・必修・総論に分かれ全400問を2日間にかけて行われます。必修だけは8割以上得点できていないと各論や総論で得点できていてもそれだけで落ちてしまうのです、、、!

また多くの問題は1問1点ですが必修は例外です。必修は『一般』という病態など問題に対して選択肢出事得る問題と、『臨床』という「60歳男性…」といった症例問題で構成され、それぞれ50問ずつあります。一般は1問1点ですが、臨床は1問3点なのです。合格するには必修で200点中160点以上得点できている必要があります。したがって臨床問題を14問落とすともう160点をきってしまうのです、、、。そのため必修の臨床問題は大変キーになります。

④アウトプットができていなかった

「講義動画を見るだけでアウトプットができてなかった、、、」という話は国試に限らずCBTでもよく耳にしました。講義動画は大変分かりやすいですがそこでアウトプットができていなければ知識はどんどん抜けていきます。アウトプットの方法は様々ですが、問題を解くなど自分なりにやりやすい方法でやってみてください!

⑤過去問の答えを丸暗記してしまった

先ほど述べた「演習数が足りていなかった」ということとは逆に、「過去問を解きすぎて答えを丸暗記する解き方をしてしまった」ということも耳にしました。こちらも国試に限らずCBTでも起こりうることです。せっかくたくさん問題を解いても早押しクイズのように問題文のキーワードを見ただけで解答が分かるといった勉強では、やはり身になりません。問題を解くときにどのようにすれば勉強になるのか、後ほどお話しします!

補足:医学部cbtの成績との相関がある!?

実はCBTのときの成績が下位だった人は国試に落ちてしまいやすいという傾向があるそうです、、、。CBTのIRTが500未満の人はかなりリスクが高いようですので、早めに対策することをおすすめします。

じゃあどうすればいい?医師国家試験、勉強いつから?

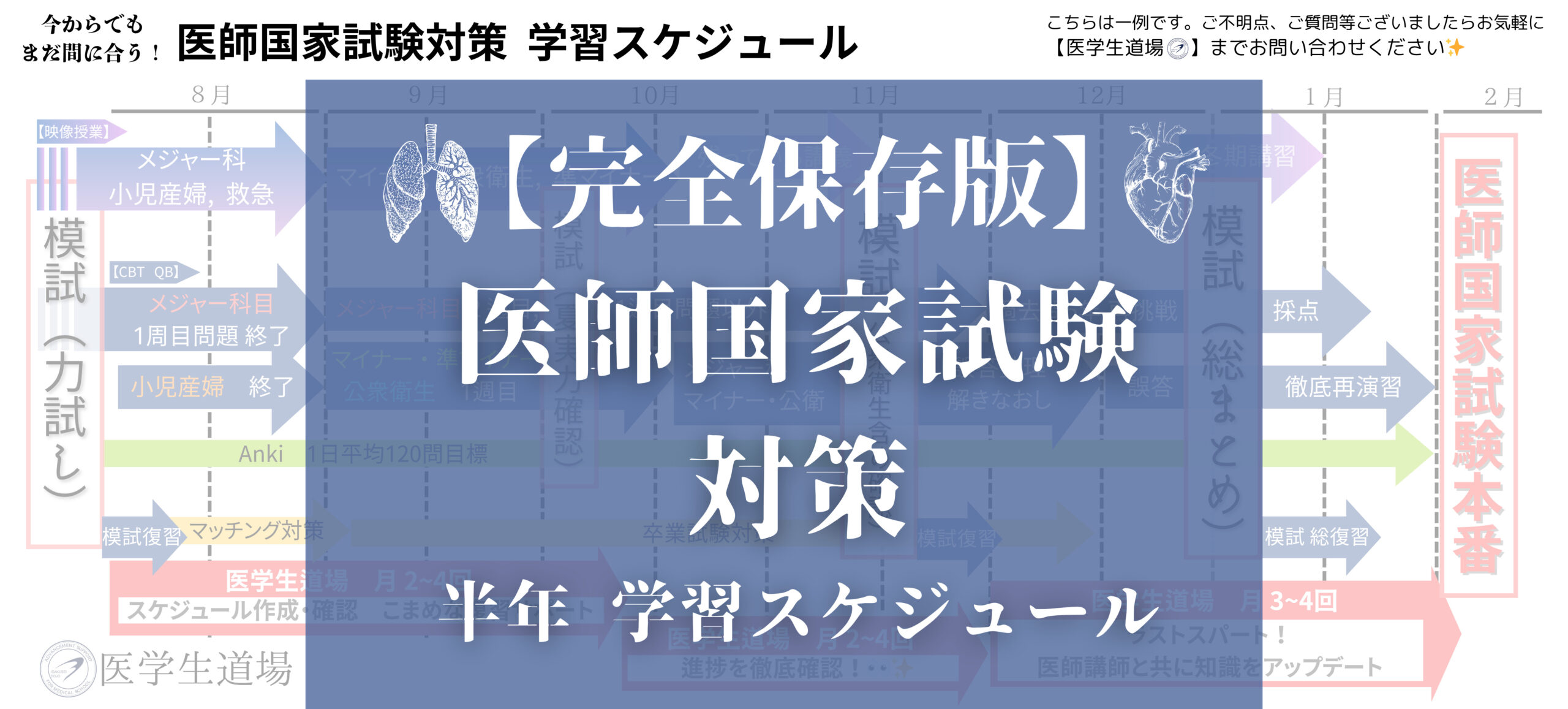

これが理想!医師国家試験勉強スケジュール

まずは理想の勉強計画をご紹介します。先輩の話を参考にさせていただきました。

医師国家試験 勉強法 4年生

・回っている科の講義動画

・1周目問題

CBTが終わり、4年生から臨床実習が始まる大学が増えていると思います。国試の勉強は実習のスタートと同時に始まると考えていいと思います。「CBTが終わったらすぐ」という人もいますが、実際は試験が終わったら一息つきたいと思うので実習までは好きなことをしていていいと思います。

実習が始まったらついに国試の勉強もスタートです!まずはその時に回っている科の講義動画を見て、QBの1週目問題を解きます。

*補足

CBTから時間がたち、実習に行くときには多くの知識が抜けていることだと思います。実習に行くと多くの疑問が生まれると思うのでその都度調べて、実習にはきちんと参加することが大切です◎特に国試の必修問題では座学にはあまりでてこないけど、実臨床では当たり前のように行われることが問われる場合があるためです。

また多くの先輩が口々にしているのが、実習で実際に学ぶと、記憶に残りという理由もあります。後々国試の勉強をしているとき実習で覚えたことが役に立つとおっしゃっていました。

医師国家試験 勉強法 5年生

・回っている科の講義動画

・1周目問題

(公衆衛生・必修以外)

5年生では引き続きその時回っている科の勉強をします。5年生が終わるまでに公衆衛生・必修以外の動画を見終え、1周目問題も解き終わっておくのが良いと思います。

医師国家試験 勉強法 6年生

【4~7月】

公衆衛生の動画を見て問題も解きましょう。またそれと並行してQBも1周できるようにします。

【8~11月】

QB2周目を終わらせます。

【12月】

QB3周目と必修問題対策を行います。

【1月】

回数別の過去問を解きます。

最低限これはやるべき!勉強のポイント

理想の勉強計画を見ていきましたが計画というものはだいたい予定通りにはいきません。筆者も計画を立ててはずれこんで、、、ということをよくやっています。

では最低限やるべきことは何なのか。様々な話を聞き多くの人が言っていたことをご紹介していきます。

★みんなが解ける問題を解けるように

国試対策で一番大切なのは「みんなができる問題を解けるようにする」ことです。国試は必修は8割以上という絶対評価ですが、それ以外は受験者の出来によって左右される相対評価です。そのためみんなができる問題を自分も必ず取ることが大切なのです。

ではみんなができる問題を解けるようにするとは何なのでしょうか。それはみんなが解いている問題集や過去問を解くことです。具体的にはQBや過去問5年分です。

QBには合計10444問入っています。1年分は約400~500問ですので、約22年分の問題が入っていることになります。かなり膨大な量ですよね、、、。1周目問題は「過去問3年分+それ以前の典型問題」が詰まっています。多くの人は最低限過去問3年分、できるなら5年分やるのが望ましいと言っていますので、1周目問題はかなり効率よく国試対策ができると思います。

★インプット&アウトプット

前述したようにアウトプットをしていなかったせいで思うようにいかなかったという人もいます。そのためインプットとアウトプットをしっかりと行うことが重要です。以下に1例をあげます。

講義動画を見た後QBを解いてアウトプットするのが理想かもしれませんが、QBは結構難しいですし1問解くのに時間が掛かります。そのため動画を集中してみた後は疲れてQBを後回しにしてしまうことはしばしば、、、(汗)。

そこで医ンプットというツールを使う方法があります。医ンプットは講義内容のポイントを一問一答形式で解いていく問題です。問題として出てくるところはまさに講義動画で重要と言われていたところばかりですし、スマホでポチポチ進められるので私としては楽しくできていいなと思っています。

アウトプット方法はそれぞれに合っているものがあると思うので、講義の内容を空で言うのが合っているのであればそれも良いと思いますし、ご自身の好きなやり方でやってみてください!

★「間違った選択肢の理由が説明できる」を目標に

QBを解き進めていくうえで大切なのは、答えの選択肢はもちろん誤答の選択肢についてもなぜ合っているのか・間違っているのか検討することです。

ただ問題に正解するだけで満足してしまうと、繰り返し解いているうちに答えを覚えてしまい、せっかく問題演習をたくさんしたのにそれを活かせなくなってしまう恐れがあります。誤答の選択肢もしっかり検討することで違う問題にも対応できるようになってくると思います。

さいごに

国試合格への道筋を不合格になってしまう特徴から逆算し紐解いてきましたが、いかがでしたでしょうか。

なにより多くの人が口々に言っていることは、回っている科の勉強その実習中にすべしということです。実習で学んだことは座学だけで学ぶよりはるかに記憶に残りやすいものです。実習をすでにしている学年の人は今から効率よく勉強していきましょうね!

皆さんの医学生ライフを応援しています♪

医学生道場は医学部の勉強でお悩みの方のお力になるべく、試験対策・留年対策など各種対策にはとても力を入れています。

これまで多くの医学生の方にご利用いただいているため実績も豊富です!

安心してご利用いただける環境が整っておりますので、少しでも「医学生道場が気になる!詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、公式LINEもしくはお問合せフォームからご相談ください。

相談料は一切かかりませんから、気になることやお悩みなどお気軽にご相談・お問合せください。

また、LINEでお得な情報も配信しておりますので、お友達追加もよろしくお願いします♪