医学部に所属する医学生であれば、CBT試験をいかに攻略するかは大きな関心事だと思います。CBTは単なる合格基準を満たすだけではなく、高い得点を獲得することでその後の臨床実習や国家試験対策への準備にもつながる重要な試験です。とくに限られた時間で幅広い医学知識を身につける必要があるため、効率的な勉強方法や試験対策を意識している人も多いでしょう。

実際、基礎医学から臨床医学まで多彩な分野にわたる問題に対応するには、出題範囲を網羅しながら理解を深めていくことが欠かせません。ここでは、出題形式になじみながら要点を押さえ、模試や問題演習を活用して知識を定着させる具体的方法を紹介します。これらを実践すれば、単にCBTを合格するだけでなく、高得点を目指すうえでも大きな助けになるはずです。

さらに、CBT試験対策は直前になって慌てるよりも、ある程度前から計画的に進めておくのが理想です。試験合格を視野に入れるだけでなく、医師として必要とされる包括的な知識を早い段階から培うことができます。例えば国家試験やOSCE、大学の授業・実習と連動する形で学習を進めれば、CBT対策と臨床力の向上が同時に叶うでしょう。自分の立場や予定に合わせたスケジュールを組み、無理なく継続しやすい勉強計画を考えてみてください。

以下では、CBT試験の概要や出題形式、効果的な学習スケジュールの組み方、直前期に押さえておきたいポイントをまとめて解説します。最終的には「合格ラインを超えるだけの力」ではなく、「さらに上を狙う実力」を養うために、日常の学習とリンクさせながら対策を進めてみてください。

目次

【医学部生必見!】CBT試験の基本概念と試験概要とは

CBTとは、医学部に在籍する学生が臨床実習や医師国家試験に進む前の段階で評価される試験の一つです。多くの場合は3~4年次を中心に受験し、基礎医学と臨床医学の両面から幅広い問題が出題されます。特徴としてコンピューターを活用した試験形式で進行し、多選択肢や連問形式が含まれることが多いです。大学によっては、この合格が実習に進むための基準に設定されている場合もあります。

したがって、十分な対策なしでは思わぬ苦戦を強いられることがあります。医学の知識量は膨大なので、勉強する範囲が広いのが難点です。そこで、まずは病態生理や主要疾患のメカニズムをきちんと理解し、そのうえで診断や治療の基本的な考え方を段階的に学習していくのがポイントです。効率を上げるコツは、重要な知識を暗記するだけでなく、臨床にも応用できるかどうかを試しながら定着を図ること。時間をうまく使い、繰り返し確認していく姿勢が必要になります。

CBTの試験概要としては、基礎医学から臨床の各科目(内科、外科、小児科、産婦人科など)までが混ざった問題をまとめて解いていく構成です。QBなどの問題集や参考書を利用して体系化すると、量が多くても見通しが立てやすくなります。直前期に無理なく総復習できるかどうかが、本番直前の大きな差を生むでしょう。いわゆるプール問題を活用して知識を確かめ、苦手分野を再チェックしておくと安心です。

CBT試験の出題形式と問題構成を正しく把握しよう

従来の紙ベースの試験とは異なり、CBT試験では会場などに設置されたコンピューターを使って解答を入力していきます。この形式ならではの出題パターンとして、多選択肢形式のほか、症例に基づく連問、画像診断問題などが組み合わされるため、事前にどのような形式で出題されるかを十分に理解しておく必要があります。

一般的には、6ブロックで合計320問程度を約6時間かけて解くというスタイルです。長時間におよぶ試験では、時間配分や体力も重要な要素になります。模試を積極的に受験して試験形式に慣れることはもちろん、自己管理の方法も考えておきましょう。問題は基礎医学と臨床を結びつける内容が多く、症候の読み取りや問診内容から適切な選択肢を導く問題なども見られるため、総合的な理解力が問われます。

ブロックごとに科目の比重や出題数が異なる場合があるため、大学が提示している情報や、先輩たちの体験談を参考に注意深く対策を練りましょう。科目によっては重視されるポイントも変わるので、その特徴を踏まえたうえで重点対策をすることが得点アップへの近道です。最後に模試の結果を振り返って、弱点が浮き彫りになった分野を強化するとより効果的です。

【現役医学部生直伝】CBT試験で高得点を目指すための効率重視の学習戦略

CBTで合格ラインを余裕でクリアし、さらに90%以上の得点を目指すには、闇雲に勉強するのではなく、自分の理解度や苦手分野を分析した学習計画を立てることがカギです。受講生が実際に取り組んだ例としては、まずQBや模試の問題を大まかに解き、どの科目や分野に弱点が多いかを把握してから対策人工程を組む方法が挙げられます。

とくに意識したいポイントは以下のとおりです。

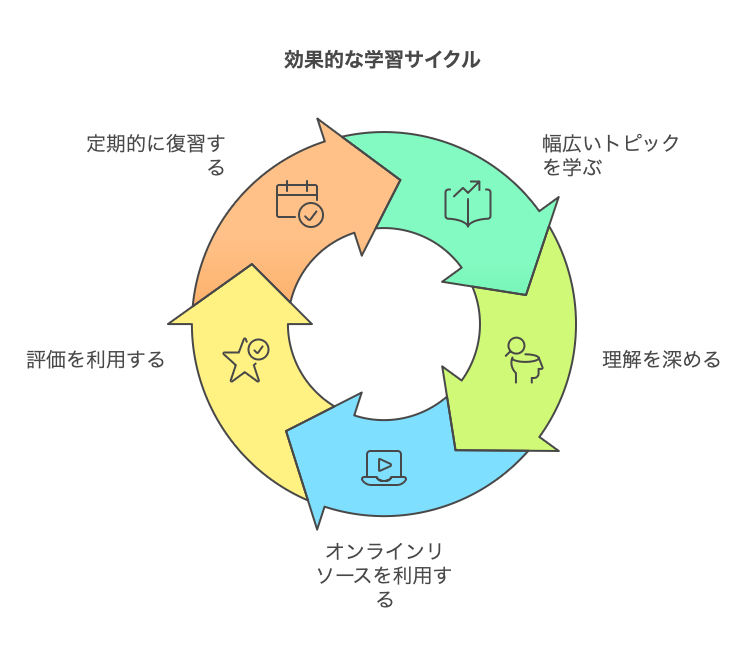

- 1「出題範囲を狭めすぎず、基本から応用まで幅広く学習する」

- 2「病態生理や診断手順を重視し、形だけの暗記ではなく理解を深める」

- 3「オンライン授業や動画解説を利用し、説明を立体的に捉える」

- 4「模試の点数を客観的な評価指標として活用する」

- 5「直前には詰め込みすぎず、こまめに復習を挟みながら定着を図る」

対策時間があまり取れない場合は、過去問の一覧や頻出分野を優先的に演習し、試験の傾向を把握するのが効果的です。苦手な科目に集中投下するのも得点アップの近道ですが、余裕があればゴールを高く設定し、すべての分野をまんべんなくカバーできるようにするとより安心です。

CBT直前期の1ヶ月前から計画する効率的な学習スケジュール

CBTの学習は、腰を据えて取り組むほど効果が出やすい試験です。10ヶ月前くらいから基礎医学の知識整理を始め、6ヶ月前にはQBなどの問題演習を通じて出題形式に慣れていくのが理想的とされています。直前の1~2ヶ月で苦手分野の総仕上げを行い、点数を大きく伸ばす作戦を立てましょう。

例えば、以下のような流れを参考にしてみてください。

- →10ヶ月~6ヶ月前:授業やノートを復習しつつ、病態生理と主要疾患の洗い出し

- →→6ヶ月~2ヶ月前:問題集(QBなど)を利用し、演習を通じて知識を定着。模試も積極的に利用

- →→→1ヶ月前~直前:過去問や苦手分野の問題演習を繰り返し、出題形式に慣れつつ総復習

- →→→→最終1週間:各ブロックの時間配分を意識し、大事なポイントを再確認。過去の模試結果も振り返る

大学の授業スケジュールや実習内容によって、学習に割ける時間は異なります。自分の生活リズムやアルバイト、研究などの事情に合わせてカスタマイズし、無理をせず進めることが継続のコツといえます。

【高得点を狙う】CBT本番で欠かせない3つの重要視点

短時間で全範囲を学習するのは大変ですが、頻出事項を中心に繰り返し復習を行うことで、想像以上に知識を定着させることが可能です。特に疾患の病態生理や診断・処置の流れを大枠で理解しておけば、複数の選択肢に迷ったとしても本番での対応力が上がります。

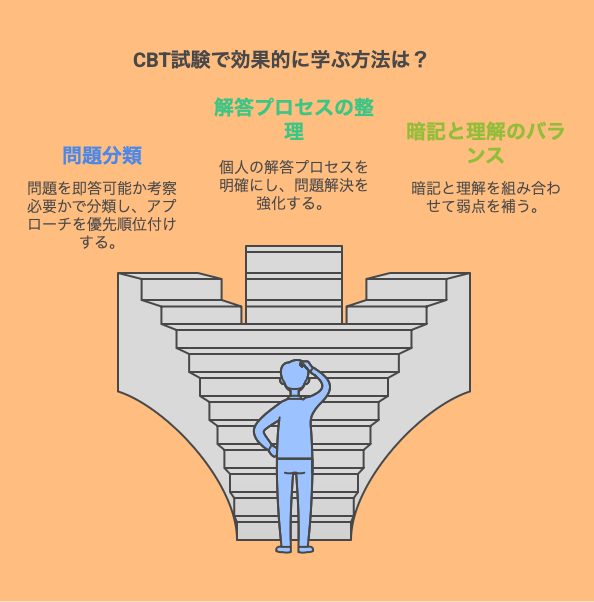

重要視点の3つは、次のとおりです。

- 《問題を「瞬間的に答えが出せるかどうか」「考察が必要か」で分類する》

- 《解答に至るプロセスを整理し、自分なりの解き方を明確化する》

- 《暗記と理解をバランス良く組み合わせ、演習を通じて弱点を補強する》

例えば、症候別の問題や基本診療に関するものは瞬間的に解答できるように準備し、病態が複雑で複数分野が絡む問題は考え方を整理しておくと、模試でも安定した点数をとりやすくなります。解説を読んで「なぜその選択肢が正解なのか」を納得できるまで把握することが、学習の質を高める近道です。

CBT試験直前期に再度チェック! 最後の1週間で意識すべきこと

最後の1週間は、スケジュール管理と知識の微調整が最重要と言えます。CBTは全6ブロックの形式で、問題量も多いため、時間配分を頭に入れておくことが欠かせません。特に普段あまり解いていない形式の問題が出題された場合でも焦らないよう、あらかじめ類題を演習しておくと安心です。

科目ごとの難易度や問題数を理解したうえで苦手分野を把握し、そこに時間を重点的に割くのがおすすめです。無料で公開されている演習問題やプール問題を追加で使うなどして、形式に慣れておきましょう。時間制限内で解答する訓練も大切です。

科目別一覧表を作り、随時チェックしながら復習すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。複数の科目に共通する病態や理論は、一度理解すれば応用が利くことが多いので、そのような領域を優先して確認するのも得点アップにつながります。

【先輩事例】CBT試験90%以上を目指した勉強法と振り返り

全国の医学部生が臨床の場に出る以前に受けるCBTでは、学習の質と本番での時間管理が非常に重要です。

医学部の先輩たちの声を集約してみると、以下のとおりです。

- ☆「早めにスケジュールを立て、計画を微調整しながら進める」

- ☆「苦手分野や理解が浅い科目は後回しにせず、優先順位を高く設定する」

- ☆「QBや無料のオンライン演習問題を活用して、量と質の両面をサポート」

- ☆「模試や過去問の解説をしっかり読んで、自分の弱点を客観的に評価する」

- ☆「国試や臨床実習を意識しながら学習し、知識の使いどころを理解する」

効果的なCBT対策戦略

このようなアドバイスを参考に、医学部4年次のCBT対策として次の学習法を策定してみました。

基礎期(1月~3月):基本的知識の構築

CBT対策の第一歩として、1~3年次の基礎医学を徹底的に復習する。とくに解剖学、生理学、生化学は臨床医学の土台となるため、教科書を再読し、講義ノートを整理することから始める。

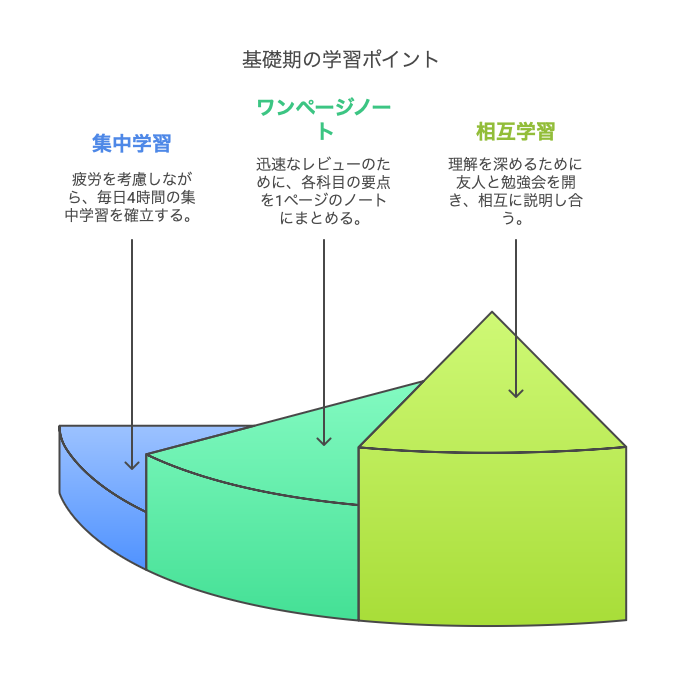

基礎期の学習ポイント:

- ◯1日4時間の集中学習を基本とし、疲労感に応じて調整

- ◯各科目の要点をA4用紙1枚にまとめる「ワンページノート」作成

- ◯友人との勉強会で相互に説明し合い、理解度をチェック

応用期(4月~6月):問題演習と弱点克服

基礎固めの後は、QBと過去問を中心とした問題演習に移行する。とくに効果的なのは「間違えノート」の作成。誤答した問題を科目別に整理し、なぜ間違えたのかを分析することで、同じミスを繰り返さないよう工夫しておく。

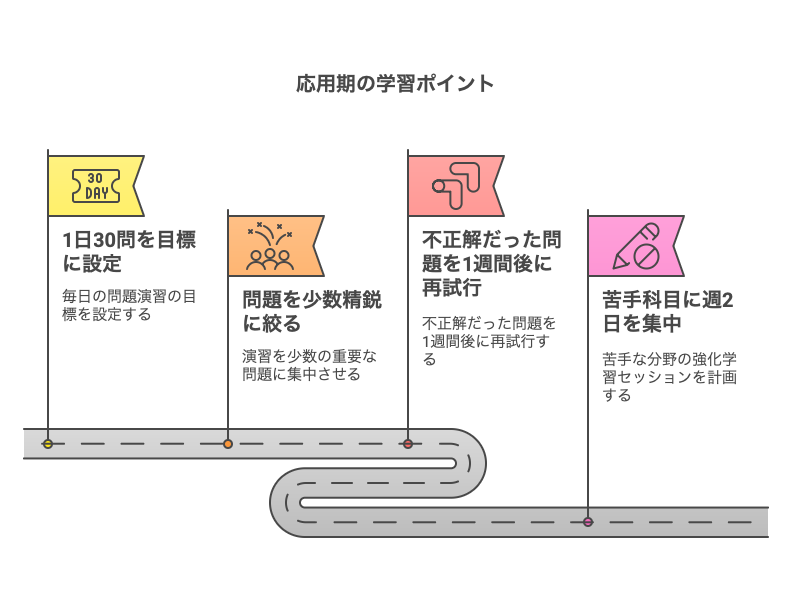

応用期の学習ポイント:

- ◯1日30問を目標に問題演習(理解を深めるため少数精鋭で)

- ◯不正解だった問題は1週間後に必ず再挑戦

- ◯苦手科目には週2日を集中日に充てるなどする

仕上げ期(7月~試験直前):総合力の強化

試験2か月前からは模擬試験形式での演習を重視し、本番の時間配分を意識した学習を行う。この時期は新たな知識の習得よりも、これまでの学習内容の定着と実践力の向上に焦点を当てる。

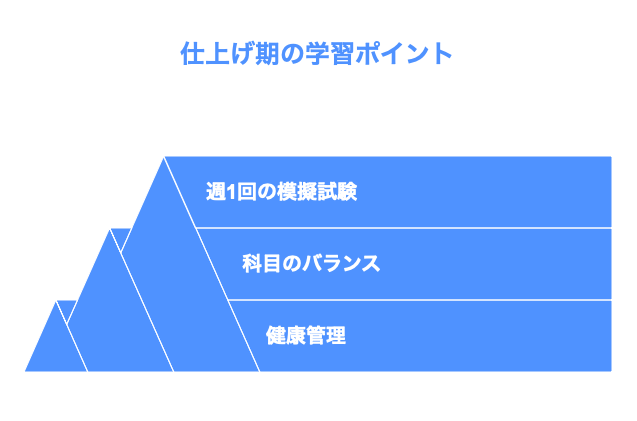

仕上げ期の学習ポイント:

- ◯週1回の模擬試験で実戦感覚を養成

- ◯苦手科目の克服と得意科目の維持のバランスを意識

- ◯試験1週間前からは睡眠時間を確保し、体調管理を優先

振り返りと今後への活かし方

CBT試験は単なる試験ではなく、臨床実習や将来の医師としての土台を作る重要なプロセスだと実感しています。基礎と臨床の知識を統合的に学ぶことで、症例を多角的に捉える視点が養われました。この経験は臨床実習での症例検討や、将来の国家試験対策にも必ず活きると確信しています。

最後に、CBT対策で最も大切なのは「継続性」です。華々しい勉強法より、毎日コツコツと積み重ねる姿勢が、結果的に高得点につながるのかと考えます。

まとめ:医学部CBT試験で高い得点を取るために大切なこと

医学部のCBT試験で9割以上の得点を獲得するには、出題される広い範囲を効率よく学習し、様々な形式にも対応できる実戦力を身につける必要があります。基本的な理解を疎かにせず、科目ごとの特徴や重要ポイントをきちんと押さえ、模試やQBなどで何度も演習することで苦手な部分を減らすことが可能です。

限られた時間で一気に暗記するのではなく、理解に基づいた知識を積み上げることが、結果的に試験でも高い点数を取る近道です。合格基準を超えるだけでなく、90%以上の高得点を確保する力がつけば、国家試験や卒業後の臨床で要求される知識レベルにも大きく貢献します。過去問やプール問題を活用し、演習と解説を繰り返すことで、自分の弱点を補強し続けてください。

CBT対策を通じて得た知識や思考力は、そのまま医師として社会に出る際に役立つスキルの一部となります。オンラインの学習ツールや先輩方の体験を参考に、着実に力を伸ばしていきましょう。自分なりの学習サイクルを確立し、最終的に満足のいく点数と、実習や卒業後の診療に繋げられる基礎を築き上げてください。

応援しています!

CBTに特化したコースなど、あなたのニーズに合わせた最適な個別指導法を伝授いたします

医学生道場:医学部CBT対策コース

「医学部CBTの勉強法」「いつCBTの勉強を始めるべきか?」「cbt 9割をとる勉強法は?」「cbt 公衆衛生学の勉強法」「cbt IRT 396以上の勉強法」など、あなたの現在位置をふまえ、70名以上を超える医学生道場医師講師が、適切な個別の指導を行います。

医学部のcbtに関して少しで不安なことがあれば、医学生道場にお問い合わせください。公式LINEからでも、メール、お電話からでも承っております。