目次

■筆者紹介

著者名:シマダ

所属:早慶三年生、医学生道場の学生アルバイト

資格・経歴:年間40本以上観劇、毎期多数ドラマ視聴、FP3級、証券外務員一種

アピールポイント、自己紹介:年間様々な舞台を観劇したりドラマ、アニメ、映画などを視聴しており、皆さんの好みに合わせたおすすめ作品をご紹介することができます!また、早慶に通う現役大学生として学習方法のアドバイスや大学生活の今をお届けします!

■ はじめに:なぜ解剖学は重要なのか?

解剖学は、基礎医学の中核科目として、医学部に入って最初の1〜2年のうちに学ぶことが多い分野です。そのため、初歩的な内容だと勘違いされがちかもしれませんが、それは大きな間違い!医学生にとって解剖学は、最初に直面する大きな壁の一つではないでしょうか。

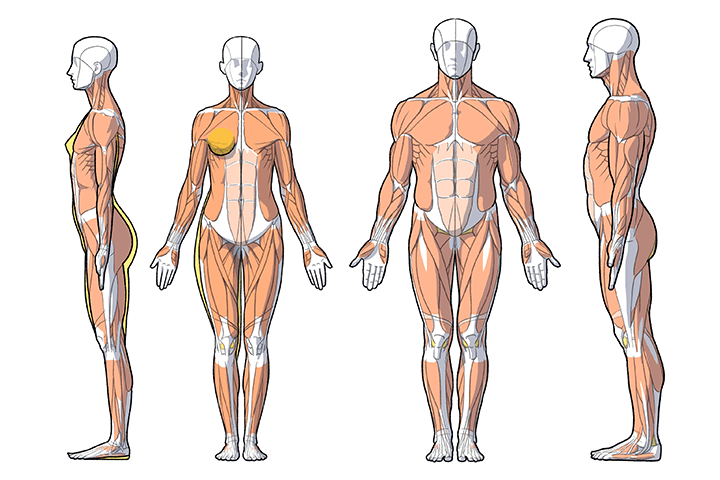

人体の構造を理解することは、臨床医学、病理学、手術、画像診断など、医者となる上で重要となるすべての医学的判断の土台になります。筋肉や神経、臓器の位置や走行といった解剖学的な内容を正確に把握していなければ、実際に患者さんに対して診断する際も治療するときも間違えてしまうリスクが高くなります。

しかし、その膨大な情報量に圧倒され、思うように学習が進まずにつまづいてしまう学生も少なくありません。本記事では、医学生が解剖学を効率よく、かつ実践的に学ぶための方法や、実際に医学生道場でどのような指導をしているかについて、徹底的に『解剖』していきます!

■ 解剖学の勉強でつまずくポイント

1. 情報量の多さ

解剖学は、「単なる暗記科目」と見なされがちですが、実はただ言葉や内容を丸暗記しただけでは乗り越えられません。筋肉や神経、血管の名称だけでなく、それぞれの起始・停止、走行、支配神経、作用など、応用的な内容まで完璧に把握し覚える必要があります。人体は全体で200以上の骨、600以上の筋肉、そして無数の神経や血管から成り立っているため、その暗記量は医学部の他の科目の比ではないことが漠然とでもわかるでしょうか。

2. 空間把握の難しさ

皆さんの体は平面ではなく立体的ですよね?そのことから分かるように人体は3次元の立体的な構造でできており、平面の教科書だけでそれぞれの位置関係を理解するのはとても困難です。特に頭頸部や骨盤内臓器などは馴染みがない上に構造が複雑で理解することが難しいため、空間的な把握が不可欠となります!

3. 解剖実習との連携

多くの医学生は、講義と並行して解剖実習を行います。今頃解剖実習に取り組んでいる医学生の皆さんもいるのではないでしょうか?実習では、実際の献体を用いて構造を学びますが、部位の名称や位置について勉強不足だと、「何を見ているのか分からない」という非常にもったいない状態になります。実習と座学のリンクを十分にすることで、より効果的な勉強を行うことができますよ!

■ 効率的な解剖学の勉強法

1. 目的意識を持って学ぶ

解剖学は一見基礎的で大量の暗記科目なのでただ機械的に暗記を繰り返すだけになってしまいがちですが、「何のために学ぶのか?」を意識することがとても大切です!例えば、

- 神経走行を覚える:外科的アプローチや神経麻痺の症状を理解するため

- 臓器の位置を覚える:触診や画像診断に応用するため

など、実際に医者となって患者さんの診断をしたり治療をすることを想定し、臨床に直結した目的を設定することで学習の意欲も高まります!

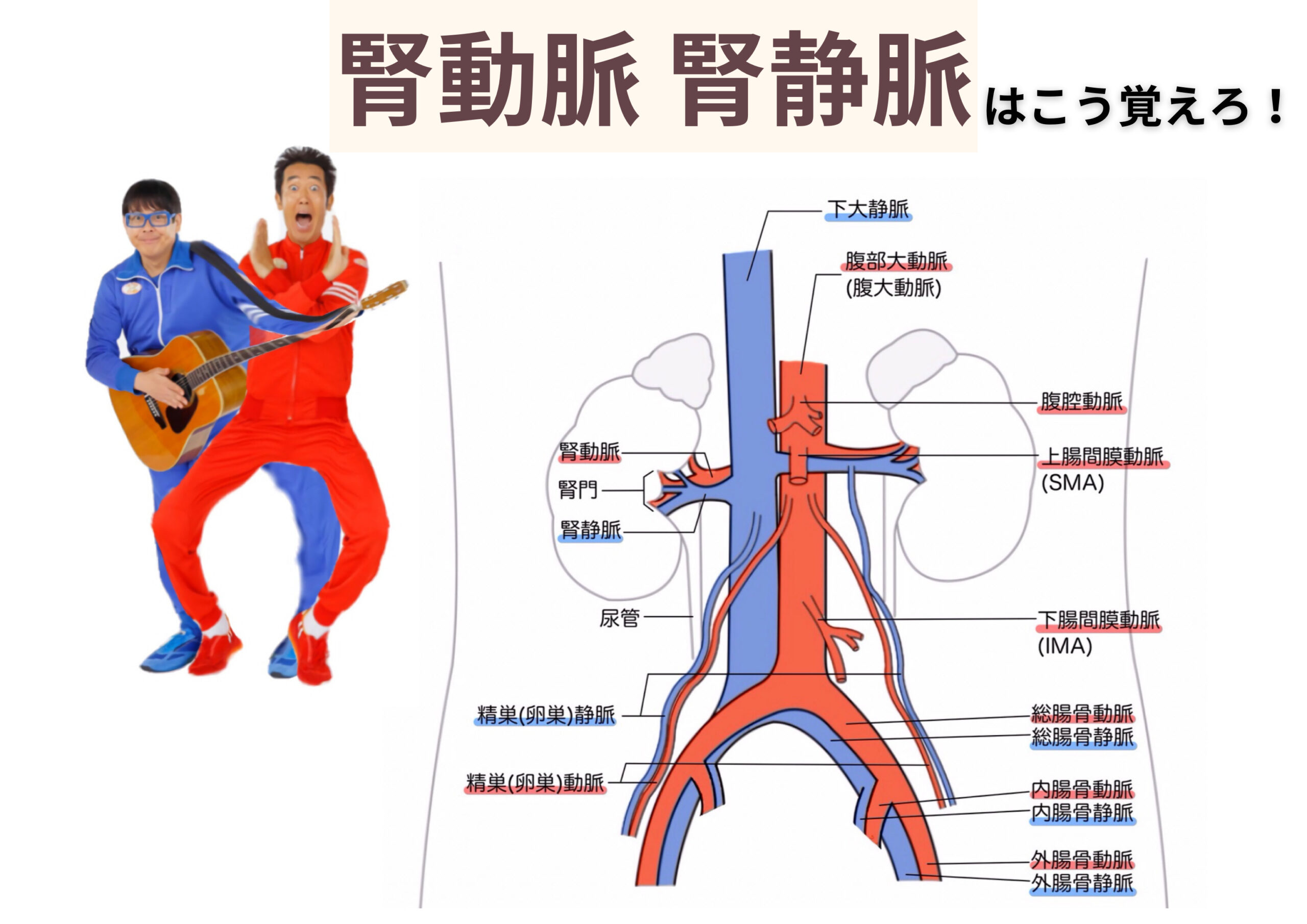

2. 解剖図と模型を活用する

有名な「Netter解剖学アトラス」や「プロメテウス解剖学アトラス」は、非常に視覚的に優れた教材なのでつまづきがちな部分も理解しやすいです!また、大学によってはより視覚的に理解しやすくするために3D人体模型やARアプリを導入しているところもあります!それらの教材をフル活用し実際に手を動かして構造を確認することが、記憶の定着に繋がります。

3. スマホアプリの活用

電子化が進んだ現代では、スマートフォンやタブレットのアプリも学習の強力な味方です!効果的に使用すれば勉強の強力な相棒になってくれること間違いなし!

おすすめの学習アプリ:

- Complete Anatomy:3Dで立体的に構造を確認可能。筋肉の動きや血流のシミュレーションをすることもできる優れモノです。

- Anki:暗記カードアプリで自分でカードを作ることで、より記憶が強化されます。スキマ時間のおともに!

- Daily Anatomy Flashcards :クイズ形式で楽しく復習することができます。

4. グループ学習

友達などと複数人で学習することも効率的な学習方法です!得意分野は人それぞれなので、お互いにわからない部分を補い合い、説明することで自分の理解も深まります。例えば、「模擬試験を出し合う」などの形式で行う、とクイズのようで楽しみながら学習を進めることができるので効果的です。

5. 解剖実習の前後に復習

実習の前には必ず予習し、当日特に見ておきたい構造や仕組みをピックアップしておくとより効果的な学習ができます。また、実習後には忘れないうちにすぐに教科書で確認・復習しましょう!

■ 学年別・学習ステップ

・1年次〜2年次(基礎医学時期)

- まずは系統解剖(筋系、骨格系、内臓系、神経系など)を大まかに理解する。

- 毎日コツコツと教科書やアプリ等を見て、1日1部位ずつでもよいので覚える。

- 国家試験対策や文献を読む際に必要になることがあるため、用語は日本語はもちろんラテン語・英語も意識する

・解剖学試験対策

- 同じ部位が毎年出題される傾向にあるので、徹底的な過去問の分析が必須!

- 教科書を一から読んで完璧を求めるよりも、ポイントをまとめた要点集や問題集を使ってアウトプットを中心に。

- ただ見て覚えるのではなく、図を書きながら声に出して覚える二刀流スタイルがおすすめ。

■ 医学生道場では解剖学をこう教える!

医学部での勉強に悩んでいる医学生の方を、個別指導で徹底的にサポートしている医学生道場。そんな医学生道場では、実際にどのように解剖学に悩める医学生の皆さんの指導を行っているのか、ご紹介します!

実際に学生時代に解剖学を勉強した経験のある先輩医師講師が、医学生の目線から一人一人の得意不得意に合わせてオーダーメイドで授業を行うので、解剖学に苦手意識がある方も安心です。

①インプット→教科書やレジュメ、学習アプリを使用した部位や働きの説明

まずはおおまかでいいので部位や働きなどの概要を正確に把握することが必要。そのために、まずは学校で使用している教科書や授業のレジュメをもとに、必要に応じて学習アプリなども使用しながら分かりやすく解説をしていきます。

分かりにくい部分や苦手な箇所は、医師講師が実際に分かりやすく図などを書いて視覚的に教えてくれるので、頭の中が整理されること間違いなし!

②分析→過去問の分析

試験対策をするうえで重要となるのが過去問の分析。過去問の分析を行うことで、効率的に学習を進めることができます!ですが、何年分かの大量の過去問の分析を一人で行おうとしても何が何やら、逆にこんがらがってしまった経験はありませんか?

医学生道場でなら、医師講師と一緒に頻出分野や出題傾向を分析し、対策を行うことができます。学生時代に実際に解剖学の試験を受け、パスしてきた医師講師の先輩たちなら、解剖学の過去問分析・対策もお手の物!一緒に出題傾向を把握して、解剖学を攻略していきましょう。

③アウトプット→過去問の解説やオリジナルの口頭試問

最後に重要となるのが、実際に問題を解いてみて知識の定着を確認するアウトプットの作業。医学生道場では、事前に解いてきてもらった過去問で間違えてしまった問題や疑問点などを臨床の事例なども交えながら丁寧に解説し、正しい知識の定着をサポートします。

また、医師講師によるオリジナルの口頭試問なども必要に応じて実施します。いつもとは違う角度から問われると、覚えていたはずなのに実際は答えられなかった、というミスをここで徹底的につぶしていきましょう!また、声に出すとより一層理解が深まるため、口頭試問で最後のアウトプットを行い、記憶の定着を図りましょう。

このように、医学生道場では解剖学に悩む医学生の皆さんを、様々な方面からサポートすることが可能です。基礎の部分ですが後々臨床でも重要な分野となる解剖学を、医学生道場でぜひ得意分野にしてしまいましょう!

■ まとめ:解剖学を「理解」して「生かせる知識」に

解剖学は暗記量も多く確かに難関ですが、「過去問の頻出分野はどこか」を把握して効率的に学習を行ったり、「臨床にどう生かしていくのか」を意識しながら学べば、ただの暗記科目ではなく、医師としての基盤を築くとても大切なステップになります。

理解→イメージ→実践という一連の流れを意識し、便利な学習ツールや一緒に頑張る仲間、医学生道場などを活用しながら、自分なりの学習スタイルを確立していきましょう!

また、医学生道場では過去に解剖学の勉強法や参考書について紹介した記事を公開しています。ぜひこちらも参考にしてみてくださいね!

■最後に

このブログを執筆したスタッフが所属している医学生道場では、医学部に在学する医学生を対象とした個別指導を行っています。今回ご紹介した解剖学だけでなく、日々の学習のサポートから国家試験の対策まで、オーダーメイドの指導をご提供しています。

身近に医学部の学習や試験についてつまづいていたり、誰かに相談したいと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?そのような方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に医学生道場にご相談ください!