目次

✓このブログのポイント

☞生化学は「単なる暗記科目」ではなく「使える知識」

☞正しい勉強法で苦手を克服

☞医学生道場での生化学の教え方を解説!

■筆者紹介

著者名:シマダ

所属:早慶三年生、医学生道場の学生アルバイト

資格・経歴:年間40本以上観劇、毎期多数ドラマ視聴、FP3級、証券外務員一種

アピールポイント、自己紹介:年間様々な舞台を観劇したりドラマ、アニメ、映画などを視聴しており、皆さんの好みに合わせたおすすめ作品をご紹介することができます!また、早慶に通う現役大学生として学習方法のアドバイスや大学生活の今をお届けします!

過去のブログ➡【医学生道場】忙しい日常やCBTの息抜きに! おすすめの2025年夏アニメ、【完全ガイド】FP3級の勉強法と対策まとめ 初心者でも合格できる効率的な方法とおすすめの理由、【医学生道場】医学生のための解剖学勉強ガイド:基礎から実践まで徹底解説!など

■はじめに

医学生の皆さん、突然ですが生化学は好きですか?医学部で学習するカリキュラムの中で、生化学は医学生の皆さんから「最も敬遠されがちな科目」の一つではないでしょうか。内容は膨大な上に用語は難しくて馴染みがなく、反応経路は複雑で、試験範囲は果てしなく終わりが見えない。二重苦ならぬ四重苦、そんな印象を抱いて苦手意識を持っている医学生も多いはずです。

しかし、生化学はただの「暗記科目」ではありません。生化学はむしろ、人体の生命活動の設計図を分子レベルで理解する学問であり、後に学ぶ臨床医学の基礎となる非常に重要な大黒柱の一つです。生化学は特に薬理学、病理学、内分泌学などの重要な臨床科目と深くつながっており、正しいアプローチで学んでいけば「難解で重たい暗記科目」ではなく「とても面白い学問」に変わっていきます!

このブログでは、医学生が生化学を効果的に学ぶ際に必要となる知識、勉強法、考え方などを体系的に分かりやすく解説していきます。生化学に対する苦手意識を克服すれば、国家試験や臨床実習、そして将来医師としての実務に必ず応用することができます。「あの時しっかりと学んでおいてよかった!」と思えるような、“使える生化学”を身につけましょう!

■生化学を学ぶ意味とは?

皆さんは学習を行う時にその分野を学ぶ根幹の意味を見つめ直すことはありますか?今回は生化学への苦手意識などを完全に払拭するために、一つの問いを立ててみました。

まず最初に立ち返っておきたいのは、「そもそも生化学を学ぶ意味とは何か?」という根本的な問いです。

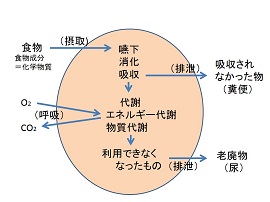

生化学は、細胞の中で起こる化学反応、つまり「生命活動の基礎的な仕組みを明らかにする学問」です。栄養素がどのようにエネルギーに変換されるか、遺伝子情報がどのようにタンパク質に翻訳されるか、ホルモンがどのように作用し代謝を調整しているか。これらすべてが生化学の範囲となります。

実際に臨床に出たときを考えてみましょう。診察に訪れた患者さんが糖尿病を患っていれば、インスリンやグルカゴンによる血糖調整機構を理解していなければ、その患者さんにとって適切な治療ができません。また、肝疾患の患者さんであれば、適切な処置の為にアンモニア代謝の異常を見抜く必要があります。がんの分子標的薬を扱う場面では、遺伝子変異や細胞増殖のシグナル伝達を理解していなければ意味が分かりません。

このように、生化学は「学生のうちに今すぐ役立つ」即効性のある知識ではなくとも、医者になった将来に確実に役立つ知識なのです!そしてそれは、国家試験でも生化学から多くの出題がされていることからも明らかです。

■多くの医学生が生化学を苦手に感じる理由

多くの医学生が生化学に苦手意識を持つのは、以下のような理由が挙げられます。あてはまるな、とドキッとした人も多いのではないでしょうか。

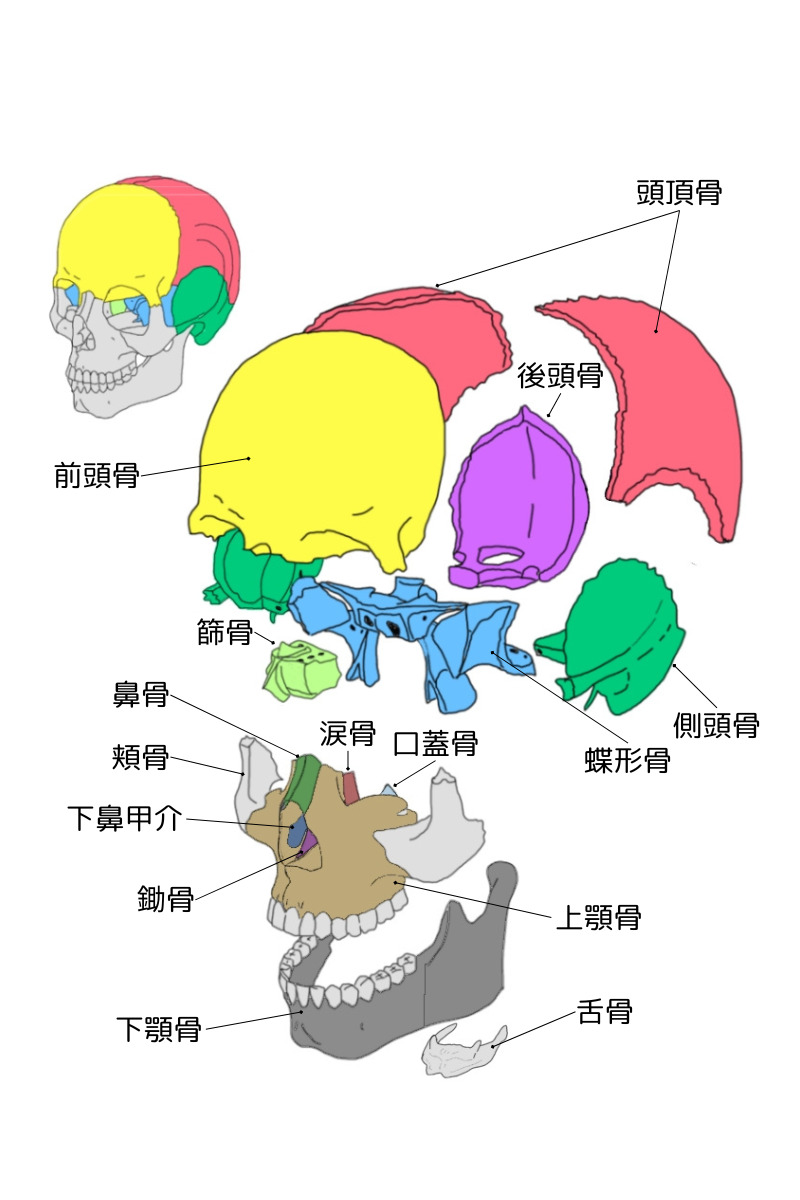

・抽象的な概念が多い→生化学は身体の解剖や生理学のように「目に見える形」で現れ、理解できる具体的な概念を扱うわけではありません。目に見えず抽象的な分子や酵素、代謝物など、極めてミクロな世界を扱うことで、掴みづらかったり分かりにくい印象を持ってしまう人が多いのではないでしょうか。

・暗記量の多さ→特に代謝経路や酵素名、補酵素、ビタミン、反応産物など、数多くの名称とそれぞれの働きを正確に記憶しなければなりません。そのため、「何から手をつけたらいいのか分からない」「何をどう覚えればいいか分からない」と感じやすいのです。

・臨床との結びつきが見えにくい→先程、生化学は臨床に生きる「使える学問」であるとご紹介しましたが、それを実感できるのは後々の話。学び始めの段階では、糖代謝やアミノ酸代謝などが「試験のためだけの知識」のように見えてしまい、勉強するモチベーションが湧きにくいという声をよく聞きます。

しかし、これらの悩みは「勉強の仕方」で大きく変わります!次の項目では、より効果的な生化学の学習法を紹介していきます!

■生化学を理解するための勉強法

①ストーリーとして学ぶ

生化学を学ぶ上で最も重要なのは、「知識を点ではなく線で捉える」という意識です。個々の反応を単なる暗記項目として扱うのでは覚えにくく、学習していて面白さも感じにくいですよね。反応の意味や前後関係をストーリーのように数珠繋ぎに理解していくことで、知識が格段に定着しやすくなります!

たとえば、糖が代謝されてエネルギーになるという一連の流れとして、解糖系からTCA回路、電子伝達系までの経路について考えてみましょう。これらはそれぞれが独立しているように見えて、実は一つの「エネルギーを産生する物語」として捉えることができます!

ATPがなぜ必要か、酸素がなぜ重要か、どこで二酸化炭素が発生するか。その「物語の登場人物と登場人物の役割」を考えながら学ぶと、知識が単なる記号としてではなく、一貫したストーリーとしてグッと定着しやすくなるはずです!

②フローチャートと図解を徹底的に活用

多くの代謝経路は、手を動かして図にするとグッと理解が進みます。市販の参考書や講義資料に載っている図を眺めることはもちろん、例を見ながらでも代謝経路を自分の手で書き写すことをおすすめします!手で描きながら矢印の向き、酵素の名称、エネルギーの出入りを確認することで、「自分が理解していない部分」や「なぜそうなるのか」を実感することができます。

さらに、「見た目は似ているけど違う経路」を並べて比較することによって混乱を防ぐことができます!たとえば、脂肪酸のβ酸化と糖の解糖系であったり、DNA複製と転写など。ぱっとその違いを思い浮かべることができましたか?

こうした比較は、暗記が進むことはもちろん、構造的な理解にも繋がるので非常におススメです!

③教材選びとアウトプットの重要性

教材は、自分のスタイルや学習段階に合ったものを正しく選ぶことが効率的な学習に繋がります。ビジュアルを重視するならリッピンコットシリーズの『イラストレイテッド生化学』、詳しくて丁寧な解説を読みながら理解したいなら『標準生化学』、問題演習を中心に学習を進めていきたいのであれば医師国家試験のQB(クエスチョンバンク)や『病気がみえるシリーズ』などがおすすめです。

そして、生化学は「ただ読む」だけでは正確な知識は身につきません!必ず「書く」「解く」「説明する」といったアウトプットをセットにして学習を進めましょう。講義後に復習問題を解く、学んだ内容を友人に対して説明してみる、自分用に手を動かしてまとめノートを作るなど、能動的な学習が記憶の定着を促します。

■学ぶ順番とスケジューリング

生化学は広範囲な学問ですが、ストーリーとして順番を意識して学ぶことでより理解が深まります。まずは糖→脂質→アミノ酸といったエネルギー代謝の流れからスタートし、その後にビタミン・酵素の関与、そして遺伝子関連やホルモン調節へと学習を進めていくと、ストーリーの順を追って理解を進めていくことができます!

具体的には、以下のような流れを意識すると良いでしょう。

- 解糖系とTCA回路 → 代謝の基本構造を理解

- 電子伝達系 → 酸素とATPの関係を理解

- 糖新生とグリコーゲン代謝 → ホルモンによる調整の理解

- 脂肪酸の合成・分解 → エネルギー源としての脂質の役割

- タンパク質代謝と尿素回路 → 窒素代謝の意義

- DNA・RNAの合成 → 遺伝情報とその利用

- ホルモンとシグナル伝達 → 身体全体の調整メカニズム

1日30〜60分でも構わないので、毎日生化学に触れる習慣を作ることをおすすめしています!そして、週に一度は「学習した内容の総復習」の時間を設けることで、長期記憶として知識定着させることができます。

最初は思うように記憶が定着せず、覚えては忘れ覚えては忘れの繰り返しに嫌気が差してしまうこともあるかもしれません。しかし、そこを粘り強く乗り越えると、気が付いたらしっかりと生化学の知識が身についていることに達成感を感じられるはずです!

■医学生道場では生化学をこう教える!

医学部での勉強に悩んでいる医学生の方を、個別指導で徹底的にサポートしている医学生道場。そんな医学生道場では、実際にどのように生化学に悩める医学生の皆さんの指導を行っているのか、ご紹介します!

実際に学生時代に生化学を勉強した経験のある先輩医師講師が、医学生の目線から一人一人の得意不得意に合わせてオーダーメイドで授業を行うので、生化学に苦手意識がある方も安心です。

①インプット→教科書やレジュメ、学習アプリを使用した分子や代謝経路の説明

まずはおおまかでいいので、分子やその働きなどの概要を正確に把握することが必要。そのために、まずは学校で使用している教科書や授業のレジュメをもとに、必要に応じて学習アプリなども使用しながら分かりやすく解説をしていきます。

図で理解する必要のある代謝経路などは、医師講師が実際に分かりやすく図などを書いて視覚的に教えてくれるので、頭の中が整理されること間違いなし!

②分析→過去問の分析

試験対策をするうえで重要となるのが過去問の分析。過去問の分析を行うことで、効率的に学習を進めることができます!

ですが、何年分かの大量の過去問の分析を一人で行おうとしても何が何やら、逆にこんがらがってしまった経験はありませんか?

医学生道場でなら医師講師と一緒に頻出分野や出題傾向を分析し、対策を行うことができます。学生時代に実際に生化学の試験を受け、パスしてきた医師講師の先輩たちなら、生化学の過去問分析・対策もお手の物!一緒に出題傾向を把握して、生化学を攻略していきましょう。

③アウトプット→過去問の解説やオリジナルの口頭試問

最後に重要となるのが、実際に問題を解いてみて知識の定着を確認するアウトプットの作業。医学生道場では、事前に解いてきてもらった過去問で間違えてしまった問題や疑問点などを臨床の事例なども交えながら丁寧に解説し、正しい知識の定着をサポートします。

また、医師講師によるオリジナルの口頭試問なども必要に応じて実施します。いつもとは違う角度から問われると、覚えていたはずなのに実際は答えられなかった、というミスをここで徹底的につぶしていきましょう!

また、声に出すとより一層理解が深まるため、口頭試問で最後のアウトプットを行い、記憶の定着を図りましょう。

このように、医学生道場では生化学に悩む医学生の皆さんを、様々な方面からサポートすることが可能です。暗記量は膨大ですが後々臨床で生きてくることとなる生化学を、医学生道場でぜひ得意分野にしてしまいましょう!

■まとめ:生化学は“苦手”から“武器”になる

生化学は確かに暗記も多く難しい分野です。しかし、それは「将来必ず使うことになる意味のある知識」であるからこその難しさであり、医師になる上で避けて通れない分野です。だからこそ、正しい知識と理解の仕方を身につけ、点ではなく線で、ストーリーを追うように学んでいくことがポイントです。

試験に合格するためだけでなく、将来実際の患者さんの命を救うための知識として、生化学を「わかる」レベルから「使える」レベルへとレベルアップさせていきましょう!毎日の小さな積み重ねが、きっと将来のあなたを支えてくれるはずです!

また、医学生道場では過去に生化学をはじめとした基礎医学の勉強法について紹介した記事を公開しています。ぜひこちらも参考にしてみてくださいね!

■よくある質問(FAQ)

Q1. 国家試験では生化学の問題は出題されますか?

A. 毎年出題されています。

生化学単独の知識を問う問題もありますが、近年は臨床問題の中に織り交ぜて出題されるケースが多くなっています。そのため、「ひとつひとつの点の知識」としてではなく「背景や臨床まで広範囲を網羅した知識」が求められます。国家試験対策ではQBや過去問を活用しつつ、頻出テーマを重点的に復習していきましょう。

Q2. 暗記だけでなく、理解を深めるにはどうしたらいいですか?

A. 「なぜ?」を問いながら学ぶクセをつけましょう!

例えば「なぜこのメカニズムはこのように働くのか?」など、背景や機能的な意味を常に考えるようにすると、単なる暗記知識から「生きた使える知識」になります!また、臨床との関連や発展を意識することで記憶にも残りやすく、どのような角度から問われても確実に回答できるようになります。

Q3. 過去問対策はいつから始めるべきですか?

A. 基礎がある程度できたら、なるべく早めに始めるのがおすすめ!

早めに過去問に触れることで、「どこがよく問われるのか」「どのレベルまで覚えればいいか」が具体的に見えてきます。医学生道場では、医師講師と一緒に過去問分析を行うこともできるため、頻出問題を把握することで効率的に学習を進めることができます。

■最後に

このブログを執筆したスタッフが所属している医学生道場では、医学部に在学する医学生を対象とした個別指導を行っています。今回ご紹介した生化学だけでなく、日々の学習のサポートから国家試験の対策まで、オーダーメイドの指導をご提供しています。

身近に医学部の学習や試験についてつまづいていたり、誰かに相談したいと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?そのような方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に医学生道場にご相談ください!