【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部cbt対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

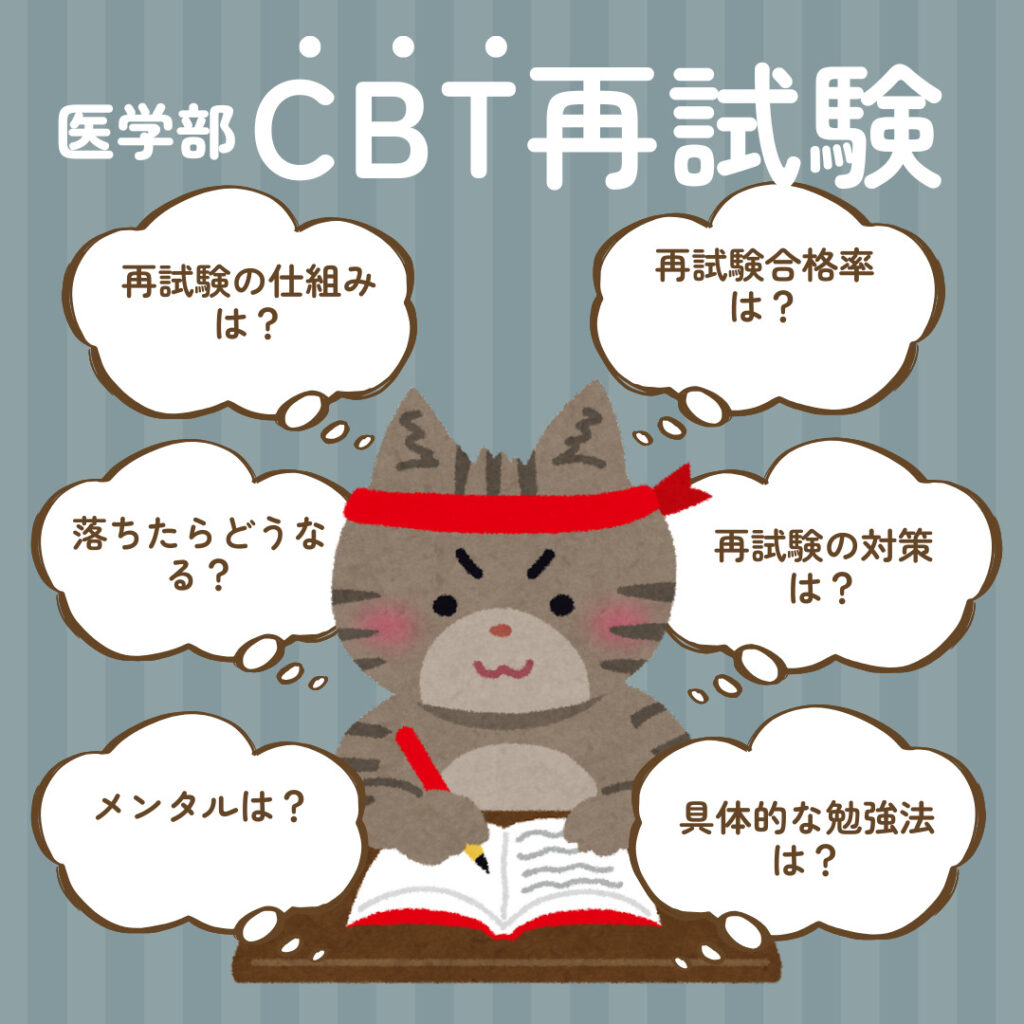

💡今回のブログのポイント

・医学部cbt再試験の「仕組み」「合格率」「もし落ちたら」について

・医学部cbt 再試験での挽回方法「弱点の徹底つぶし」「問題集を繰り返す」「メンタルケア」

・医学部cbt再試験 での勉強例「レジュメを何度も読む」

目次

はじめに

こんにちは!この記事にたどり着いたあなたは、おそらく医学部cbtの結果を見て、かなりショックを受けているかもしれませんね。。。「えっ、まさか自分が落ちるなんて…」という気持ち、すごくよくわかります。cbtは医学部の重要な関門のひとつ。だからこそ、落ちたときのショックは大きいし、不安や焦りも強くなると思います。

でも大丈夫。ここで諦めるのはまだ早い! 再試験というチャンスがちゃんと用意されていますし、しっかり準備すれば挽回は可能です。この記事では、「再試験ってどうなるの?」「何をすれば受かるの?」「注意点は?」といった疑問に答えていきます。

CBT本試験について知りたい方はこちら↓

1.再試験について

まずは、医学部cbtの再試験とはどういうものなのか、その全体像をしっかりと把握しておきましょう。何かに対して不安を感じるとき、人はつい焦ったり、思考がネガティブになったりしがちです。でも、その不安の多くは「よく知らない」ことが原因です。逆に言えば、制度や流れをきちんと理解すれば、不安の正体が見えてきて、気持ちも少し落ち着いてくるはずです。

「再試験」と聞くと、「ヤバい…」「もう終わりかも…」と落ち込んでしまうかもしれませんが、実は制度としてはしっかり整備されていて、挽回のチャンスも十分にあります。ここでは、そんなCBT再試験の概要を3つのポイントに分けて説明していきます。

① 再試験ってどんな仕組み?

💡ポイント

・IRT396に届かなかった学生が受験する

・本試験から約1~2か月後に再試験

・金額は3,3000円

医学部cbtの合格基準であるIRT396に届かず不合格となった場合、「再試験制度」が設けられています。この制度は、CBT本試験に不合格だった学生に対して、再度同様の試験を受ける機会を提供するものです。基本的には、本試験と同様の出題範囲と問題形式で構成されており、知識と理解を再評価するための試験となっています。もちろんですが、本試験とは別の課題が出題されます。

実施の時期や具体的な運用方法は大学によって異なりますが、概ね1〜2か月以内に再試験が行われることが一般的です。この期間は短くも感じますが、逆に言えば、知識がまだ頭に残っているタイミングなので、効率よく復習すれば十分に巻き返しが可能です。

費用は本試験と同様、学生一人当たり33,000円です。これは医学部cbt、OSCEのうち、片方のみ再試験を受ける場合も、両方受ける場合も受験料は変わりません。

再試験に合格すれば、本試験と同様に臨床実習へ進む資格が得られます。ただし、合格ラインすれすれでの通過だった場合、大学側から「成績的に厳しいので、以後の学習にいっそう励むように」といった注意喚起を受けることもあります。

これはネガティブな意味ではなく、「このままじゃ実習や国試が危ないよ」という大学からの親身なメッセージでもあります。再試験に合格したからといって安心しきらず、次のステップへ向けてしっかりと学び直す姿勢が求められます。

② 再試験の合格率は?

💡ポイント

<令和5年度(2023年度)>

CBT単体の合格率: 受験者9,371名中、不合格259名で 合格率97.2%

CBT・OSCE両方合格率: 9,380名中、不合格317名で 合格率96.6%

再試験の合格率: CBT再試験は743名中234名不合格で 合格率68.5%

「再試験って難しいの?」という不安をよく耳にします。結論から言うと、しっかり対策すれば、再試験の合格は決して難しいものではありません。むしろ、準備次第で大きく結果が変わる、いわば「努力が最も反映されやすい試験」とも言えるでしょう。

ただし、これは裏を返せば「準備不足のまま受けてしまうと、再び不合格になるリスクも高い」ということです。本試験の失敗で自信を失ってしまい、そのまま漫然と勉強を続けてしまうと、なかなか実力が伸びず、再試験でも同じようなミスを繰り返してしまうことがあります。

合格率自体は公表されていない大学も多いですが、実際のところは「ちゃんと準備して受けた人は通る」「やるべきことをやらなかった人はまた落ちる」という、非常にシンプルな結果になりがちです。ですから、再試験を「本試験よりも簡単だろう」と軽視するのではなく、「もう一度、チャンスをもらえた」と前向きに受け止め、全力で挑むことが何よりも大切です。

また、再試験を受ける学生は本試験でつまずいた経験があるぶん、「自分は何が苦手か」をすでに把握しているはずです。その点を意識して勉強できれば、再試験の方がむしろ効率的に対策を練ることも可能です。

③ 再試験で落ちるとどうなる?

💡ポイント

・再試験に落ちた場合、留年となる

・「留年=人生の終わり」ではない

・医学部cbtに落ちても医師になっている人はたくさんいる

ここが多くの学生にとって最大の懸念ポイントだと思います。再試験に不合格となった場合、基本的にはその年の進級はできず、「留年」となってしまいます。つまり、もう一度同じ学年をやり直し、翌年の医学部cbtを再度受けることになるというわけです。

これは精神的にも大きなショックですし、同期と別れてひとりだけ学年がズレるというのは、想像以上に堪える経験です。「自分だけが遅れる」という感覚から、孤立感や焦りを強く感じることもあります。

ただし、ここで大切なのは、「留年=人生の終わり」ではないということ。実際、医学部cbt再試験に落ちて留年し、その後しっかりと立て直して医師国家試験に合格した人はたくさんいます。むしろ、「あのとき踏み外したおかげで、本気になれた」と語る先輩もいるくらいです。

それでも、もちろん留年しないに越したことはありません。再試験はまさに「最後のチャンス」であり、ここで合格できるかどうかが今後の学生生活を大きく左右します。その重みをしっかり受け止め、悔いのないように勉強に集中する必要があります。

2.再試験での挽回方法

再試験までの時間は本当に限られています。だからこそ、「時間がないから無理だ…」と感じてしまうのも無理はありません。でも、安心してください。限られた時間でも、やり方さえ間違えなければ、まだまだ挽回できます。むしろ、再試験は“効率重視の戦い”なんです。

ここでは、短期間でも最大限に効果を発揮できる具体的な対策法を3つに分けてご紹介します。勉強のやり方を見直したい人、何から手をつけたらいいか分からなくなっている人は、ぜひ参考にしてみてください。

① 弱点分野の「徹底つぶし」

💡ポイント

・なぜ落ちたのか客観的に分析し、苦手を明確にする

・ 「科目別」「問題形式別」「理由別」で間違いを分類する

・書き出したリストをひとつずつ潰す

最初にやるべきこと、それは「自分の苦手を明確にする」ことです。ただやみくもに全範囲を復習しようとすると、時間が足りなくなるのは目に見えています。ここで大事なのは、「なぜ自分が落ちたのか」を客観的に分析すること。

模試の結果やCBT本番の自己採点、記憶を頼りにした再現問題などを通して、自分の間違えた箇所を洗い出しましょう。「公衆衛生で足を引っ張った」「マイナー科目を軽視してた」「画像問題で混乱した」など、人によって弱点のタイプは異なります。

この分析作業はちょっと面倒だし、落ちた事実と向き合うのは正直つらいかもしれません。でも、この“自己診断”こそが最短の合格ルートです。弱点を放置して新しい知識を詰め込もうとしても、穴が開いたバケツに水を注ぐようなもの。

おすすめは、「科目別」「問題形式別」「理由別」で間違いを分類すること。たとえば、「薬理の知識不足」「似た疾患の鑑別が苦手」「時間配分が下手」など、原因を具体的に書き出してみましょう。

あとはそのリストをひとつずつ潰していくのみ。こうすることで、再試験当日には「自分は落ちた理由を全部対処してきた」という自信にもつながります。

② CBT対策用の問題集を「繰り返す」

💡ポイント

・今まで使っていた問題集を繰り返し解く

・1周よりも、3周以上やる

・間違えたものをまとめた「弱点ノート」

再試験までの時間が限られている以上、「新しいことを始める」のはリスクが大きいです。今まで使っていた問題集やアプリを信じて、「繰り返し解くこと」に集中しましょう。新しい教材に浮気するよりも、同じ教材を何度も回す方がはるかに効果的です。

特にCBTでは、「見たことのあるパターンをいかに多くしておくか」が合否を分けます。出題傾向もある程度決まっているため、「あ、これ解いたことあるぞ!」という経験値を積むのが一番の武器になります。

ポイントは、「1周よりも、3周以上」やること。1回解いただけでは、「なんとなく分かった気になる」だけで終わってしまいます。2周目で知識の確認、3周目で自信をつけ、4周目でスピードアップ…というふうに、周回ごとに得られる効果は違ってきます。

付箋を貼って覚えにくいところを強調したり、間違えた問題だけをまとめた「弱点ノート」を作ったりすると、復習の効率がぐっと上がります。アプリを使っている人は、間違えた問題だけを再出題する機能も活用するといいでしょう。

また、毎日時間を決めて「ミニ模試」をするのもおすすめ。90分で50問を解く練習を繰り返すことで、試験本番に近い集中力や時間感覚も養えます。

③メンタル管理

💡ポイント

・軽い運動をする、睡眠をしっかりとる

・信頼できる人にもやもやしてる気持ちを話す

・絶対に合格できると信じる

再試験で最も厄介なのは、「プレッシャーによる集中力の低下」です。「もう後がない」「これで落ちたら留年だ」と自分を追い込んでしまい、勉強に手がつかなくなるというのは非常によくあること。また、CBTが終わると合格した同級生たちは様々な所に遊びに出かける姿を見ることになるでしょう。そんな姿を見て勉強に集中できなくなることもあるかもしれません。

だからこそ、勉強と同じくらいメンタルケアも大切です。心が安定していないと、どれだけ知識があっても実力を発揮できません。たとえば、毎朝10分でもいいのでストレッチやウォーキングを取り入れてみましょう。血流が良くなり、集中力も高まります。また、夜はしっかり寝ること。寝不足は記憶力も判断力も低下させるので、1時間勉強するより1時間しっかり眠るほうが効果的なこともあります。

さらに、勉強の合間に軽い瞑想や呼吸法を取り入れるのも有効です。数分間、目を閉じて深呼吸を繰り返すだけで、自律神経が整い、不安や焦りがやわらぎます。スマートフォンのアプリやYouTubeなどでもガイド付きの瞑想法が紹介されているので、自分に合った方法を探すのもよいでしょう。

また、信頼できる友達や先輩に弱音を吐くのも大事なことです。ずっと一人で抱え込んでいると、視野が狭くなり、思い込みにとらわれがちになります。「自分だけが落ちこぼれ」なんてことは絶対にないので、声をかけあえる仲間を大切にしてください。さらに、大学の学生相談室やカウンセリングを利用することも有効です。専門家に話すことで、自分では気づけなかった思考のクセやストレス対処法を学べる場合があります。

最後に、再試験は「失敗の烙印」ではなく「チャンスの猶予期間」と捉えることが大切です。確かに合格した仲間と比べて気持ちは揺らぎますが、自分の弱点を整理し、集中して学び直す機会だと前向きに捉えれば、大きな成長につながります。焦りを力に変え、今の努力が将来の臨床医としての粘り強さにつながると信じて取り組むことが、何よりのメンタル管理となるのです。

3. 再試験の具体的な勉強例

<QB・QA、モントレ使用例>

①QAのレジュメを何度も読んで覚える

💡ポイント

・知識を体系的に覚える

・レジュメを読んで覚える、問題を解く、レジュメを読むことの繰り返し

・レジュメは3周したい

QBなどの問題集を何度も解いてポイントを覚えるという方法もあると思います。その方法は問題をたくさん解くことで出題傾向を知ることができるメリットがありますが、知識がバラバラになり、体系的に覚えられないというデメリットもあります。人によって勉強法に向き不向きがあると思いますが、体系的に覚えたほうが分かりやすいという人には、「レジュメを何度も読む」という方法をおすすめします!

具体的な方法としては、まず、レジュメを読んで、疾患の機序・症状・検査・治療法など、その疾患のポイントを空で言えるようにします。その後問題を解いて解説を読み、知識が不足していたらレジュメにポイントを記載します。「レジュメを読む」、「問題を解く」を繰り返すことで知識を定着させます。レジュメは3周ほどで回すのが好ましいです!

②QBの問題を覚えてしまったら、モントレを使う

本試験でもQBを繰り返し解いていた場合、問題文をパッと見ただけで答えが分かってしまうこともあるでしょう。その場合はQBとは異なる問題集として、「モントレ」を用いることをおすすめします。

モントレとはCBTの問題を無料で解くことができるサイトです。QBの演習が足りない場合はQBを繰り返し解いて精度を高めることが重要ですが、問題をすでに解きすぎた人は新しい問題に触れることがとても大切です!

おわりに:医学部cbtに落ちても人生終わりじゃない!

医学部cbtに落ちたら、誰だって落ち込みます。でも、そこで立ち止まってしまったら本当に終わってしまいます。大切なのは、「ここからどう立て直すか」を真剣に考えること。

再試験は、あなたの努力をもう一度評価してもらえる貴重なチャンスです。過去の結果は変えられなくても、「未来」はあなたの手の中にあります。

悔しさをバネに、しっかり準備して再試験に挑んでください。きっと、乗り越えた先に一回り成長したあなたが待っています。

FAQ

Q1. 医学部cbt再試験って本試験と比べて難しいのですか?

A1. 再試験の出題形式や範囲は基本的に本試験と同じですが、合格率は本試験よりも低め(約68.5%)です。これは「再試験を受ける学生がもともと苦手分野を抱えていること」が大きな要因です。ですが逆に言えば、自分の弱点をしっかり分析し、重点的に対策できれば合格可能性は大きく上がります。本試験以上に「準備の差」が結果を左右します。

Q2. 再試験に落ちたらどうなりますか?

A2. 再試験で不合格になると、原則としてその年は進級できず「留年」となります。精神的なショックは大きいですが、留年=医師になれないわけではありません。実際に一度つまずいても、翌年にしっかり立て直して医師国家試験に合格した人は数多くいます。大切なのは「ここで諦めない」こと。再試験を最後のチャンスとして全力を注ぐことが重要です。

Q3. 再試験までの短期間で効率よく勉強するには?

A3. ポイントは「弱点の徹底つぶし」と「同じ問題集の周回」です。新しい教材に手を出すのではなく、これまで使っていたQBやQAを繰り返し解き、特に間違えた問題を集中的に復習しましょう。また、1日の勉強スケジュールをあらかじめ決めることで、焦らず着実に進められます。さらに、適度な運動や睡眠などのメンタルケアも並行して行うことで、集中力と記憶力の質を高められます。