皆さんこんにちは。医学生道場です。

今回は苦手な人が多い解剖学についてお話しようと思います。

解剖実習を今ちょうどやっている、または秋から始まるなんて方がいらっしゃるかもしれません。解剖実習は基礎医学を終え、やっと臨床らしい内容でワクワクしている人もいれば、緊張している人も多いと思います。今まで細胞の規模で勉強していたことを始めて人体の構造に触れる機会です。試験対策や今の解剖の学びがより良いものになるように役立てば幸いです。

今回の記事では大きく分けて以下についてご紹介します。

💡解剖、解剖実習の実態とは

💡解剖が一番きついと言われる理由

💡試験勉強を乗り越えるコツ

🖊 著者紹介

SH 都内私立医学部3年生

現在所属部活主将。2年の前期で成績を大幅に落とすも、対策を講じ後期の期末で成績を上げ無事進級。自分自身、不器用なためプライベートと勉強と部活の両立を目指し日々模索中。ブログでは自身の経験を活かしてどのように成績を上げればよいのかや効率的な勉強方法を紹介。現在、来年のCBTに向けて情報収集中。

目次

解剖学とは

解剖学とは人体の正常構造を知るための学問です

解剖学とは、人間のからだの形や構造を明らかにする学問であり、医学を学ぶうえで最初に触れる基礎のひとつです。骨や筋肉、神経、血管、臓器などが、どこに、どのように存在し、互いにどのようにつながっているのかを理解することが目的です。

医学生にとって解剖学の学びは、単に「体の構造の名称を覚えること」ではありません。臨床で診察をするとき、画像を読影するとき、さらには手術や注射などの医療行為を行うとき、常に解剖学の知識が基盤となります。たとえば予防接種1つをとっても、どの血管また筋肉を狙うか、どの神経を避けるべきかを理解していなければ安全に行うことはできません。CTやMRIを見て病変を探し当てるにも、頭の中に立体的な解剖像がなければ難しいでしょう。

解剖学には、肉眼で観察できる大きな構造を扱う領域、顕微鏡で細胞や組織を調べる領域、そして発生の過程から形態を理解する領域など、いくつかの分野があります。それらを有機的に結びつけて学ぶことで、「形」と「機能」がどのように対応しているのかが見えてきます。

多くの医学生にとって、系統解剖実習は解剖学の学びを象徴する体験です。献体によって実際の人間の体に触れることで、教科書の図だけでは得られない実感を伴った理解が得られます。時にその重さに戸惑うこともありますが、人体を深く知ることで医学の原点に立ち返る貴重な経験となります。

こうした積み重ねのうえに、医師としての診断力や手技の正確さが築かれていきます。解剖学とは、医学の知識を支える土台であると同時に、患者を前にしたときに「どのように診るか、どう治すか」を導く羅針盤のような学問なのです。

解剖実習の実態とは

基本的に解剖実習は4人から6人で1グループとなって解剖を進めます。二人ずつに分かれて上肢と下肢に分かれて解剖を進めていきます。午前中が座学で解剖の方法、人体の構造について学び、お昼休憩の後から夕方まで実習が進むという場合が多いです。解剖実習での服装の規定は学校によりますが厳しいところでは、髪は黒染め、ピアス、ネイル厳禁、など規則があるところもあります。

解剖で苦しめられるのがなんと言ってもスケジュールの過密さです。以下、解剖開始から試験までの参考スケジュールです。

♦スケジュール♦

4月~5月ゴールデンウィーク前 骨学、解剖座学

5月ゴールデンウィーク後~7月 解剖実習

7月半ば 期末試験

文面だと分かりにくいかもしれませんが、体の筋肉の構造、骨、神経、血管のすべてい至るまでおよそ3か月で完璧にしなくてはならないのです。

「解剖が一番きつい」と言われる理由

医学部の基礎医学の中でも、解剖学は特に多くの学生が「きつい」と感じる科目です。

その理由は大きく分けて次の3つです

1. 暗記量が膨大すぎる

解剖で最初にぶつかる壁は、圧倒的な暗記量です。

筋肉、神経、血管、臓器……数百を超える部位を正確に覚えなければなりません。しかもカタカナやラテン語由来の名称や馴染みのない医学用語ばかりでイメージが湧きにくく、覚えづらいのです。

中には、

- 「日本語名で覚えるだけで精一杯なのに、さらにラテン語や英語表記もテストに出題する」

- 「神経の枝の分岐の細かい枝まで追うように」

と要求される学校も少なくありません。

例えば「小指外転筋」と言われれば何となくイメージがついても、“” と言われた瞬間、頭が真っ白になる――そんな経験をした医学生は少なくないでしょう。

この 言語の壁+暗記の壁 によって、勉強が追いつかず「解剖は無理かもしれない」と思ってしまう学生が多いのです。

テストでは全身が出題されるわけではありません。上肢から大問1つ下肢から大問1つ

2. 解剖実習の体力的・精神的な負担

次の壁は、実習そのものの過酷さです。解剖実習のスケジュールは思っているよりハードです。

- 朝から白衣に着替え、器具や手袋を準備して、解剖室に入る

- お昼から夕方まで、立ちっぱなしでご献体と向き合う

- ホルマリンによる目の疲れ、慣れない環境、緊張感の中で細かい作業を繰り返す

こうした実習は、単なる勉強ではなく、体力も精神力も削られる日々です。

さらに実習は一日で終わりません。

「解剖が終わったあとに部活、そのあとに次の日の予習・復習」――これを毎日繰り返す生活の結果、休む暇がなく、心身ともに疲弊していきます。

3. 試験がシビアすぎる

最後に待ち受けるのは、細部まで問われるかつ全身を聞かれる出題範囲の膨大な試験です。

「この神経の走行を答えよ」

「この孔を通る神経名をすべて挙げよ」

「この筋肉の作用と神経支配を説明せよ」

一つひとつが重箱の隅をつつくような問いばかりで、正確さが求められます。

しかも範囲は膨大で、一夜漬けでは到底太刀打ちできません。

さらに実習の進行スピードと試験範囲がリンクしているため、

- 「予習が追いつかない」

- 「復習が不十分なまま試験」

という悪循環に陥りやすいのも特徴です。

合格基準は容赦なく、「60点未満=再試験」。再試験になれば、夏休みや春休みを削られて補講を受ける羽目になります。“解剖の再試”は進級を危うくする要因の一つとして、毎年多くの医学生を苦しめています。

きつい解剖をどう乗り越えるか?

ここまでの内容を読むと「もう無理」と感じるかもしれません。

でも、方法はあります。

- 丸暗記から脱却し、体系的に関連づけて覚える

- 効率よく復習し、記憶が抜けないように繰り返す

- 実際に声に出したり、人に説明して定着を強める

これらの工夫を一人でやるのは難しいですが、正しい指導とサポートがあれば、必ず克服できます。

解剖の勉強のコツ

ここまで解剖がなぜ難しいのかを書いてきました。ではここからは、どのように対策していけばいいのかをお教えします。

①予習復習は欠かさずに行う

他の科目であれば試験前で数週間前で間に合うかもしれません。しかし解剖は決して大目に見てはいけません。直前の勉強で間に合うと思ったらその甘い考えは捨ててください。

予習では学校で配られたテキスト、教科書を使って次回の解剖実習で解剖する部位の筋肉、血管、神経の走行を確認してください。教科書である程度剖出される部位を予習しておくと解剖での学習効果が格段に上がります。

ではどのようにして予習復習を行えばよいのでしょうか?以下に方法をお示しします。

②解剖は手を動かせ ー試験必勝法ー

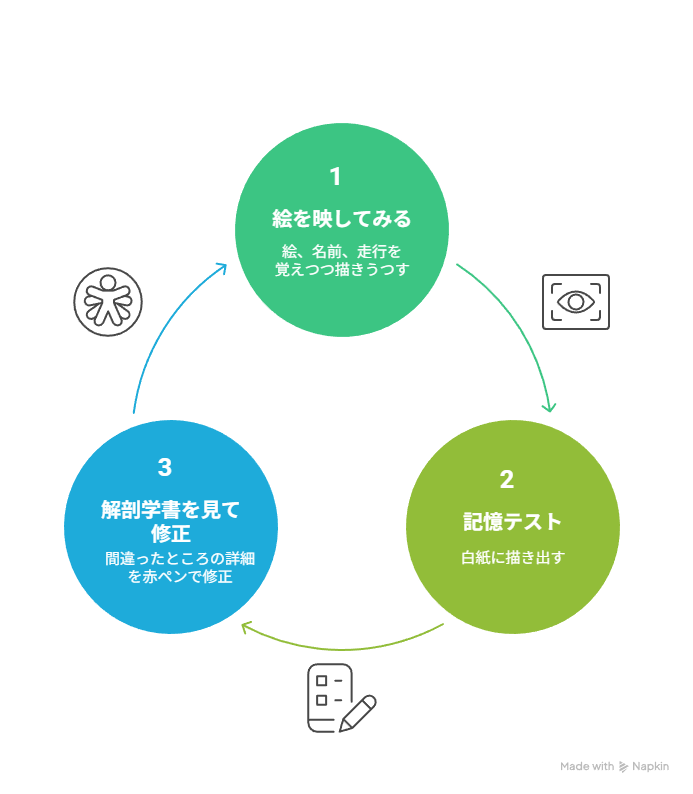

解剖の勉強は以下の通りです。

教科書を理解しつつ絵を写す⇒白紙に書く⇒テストする

以下に詳細を説明します。

例として上肢の神経の走行をを覚えるとします。をまずは、解剖の教科の内容を見てどのように筋肉から走行しているのか(表層を走るのか、貫いているのか)教科書を参考にして絵に描きだします。この時に丁寧にスケッチする必要はありません。自分が分かる程度の簡単な図で問題ないです。

次に何も見ずに白紙に1から描き出してください。分からないところは分からないままで大丈夫です。

その後、分からなかったところ、書き忘れたところを赤ペンで修正してください。これを筋肉、血管、神経など総合的に5回ほど繰り返すことでアウトプットにより知識が定着されます。

もしも教材を何を使ったらいいか分からない、学校で配られたテキストが分かりづらい、、そんな方は以下の記事におすすめの教材を紹介しておりますので参考にしてみてください!

おわりに ~解剖対策でお困りの方は医学生道場へ~

この記事では解剖実習の実態、どのように対策すればよいのかをご紹介氏tきました。

✅自分一人でできるか不安

✅解剖の勉強方法に対しまだだ不安がある

でも安心してください、医学生道場ならその不安に全力でサポートします!

🎓 医学生道場とは?

現役医師講師による個別指導コーチングを行う医学生専門予備校です。

そのため、

「医学生道場」で解剖対策をぜひお任せください!

⚫︎解剖の試験までのスケジュールを立ててほしい

⚫︎解剖の再試験の対策をしてほしい

⚫︎解剖の勉強方法をみてもらいつつ重要箇所を部分を教えてほしい

などのお悩みや要望をすべて解決することができます! 実際に解剖は留年する原因になりやすい科目です。手遅れになる前に些細なことででも医学生道場にご相談下さい!

☟今ならLINEでお気軽にご相談できます!

よくある質問(FAQ)

Q1:解剖学の勉強は、やはり独学では難しいですか?

A1: 独学で合格する学生もいますが、解剖学は「立体的な構造」と「膨大な暗記量」が特徴のため、一人で乗り越えるのは非常に大変です。効率的な勉強法や、つまずきやすいポイントを教えてくれる指導者がいると、学習スピードは格段に上がります。

Q2. 解剖実習がきついと感じるのは普通ですか?

A. 多くの医学生が重さや精神的な負担を感じます。解剖は体力的、精神的に負担も多く、試験範囲も広く大変シビアです。無理せず休憩を取りながら、仲間と支え合って乗り越えることが大切です。1人で抱え込まず医学生道場を頼ってください。

Q3. 解剖学の試験対策はどうすればいいですか?

A3. 教科書の丸暗記ではなく、過去問演習+立体的なイメージトレーニングが効果的です。画像診断や臨床例と結びつけると理解が深まります。また、 教科書を理解しつつ絵を写す⇒白紙に書く⇒テストする とアウトプットを繰り返すことでより定着します。