著者:おぎの(関西の心理学部在学)

- [過去の著した主なブログ]

- ・【医学生道場】忙しくてもアルバイトはできる?~大学生のアルバイト事情~【医学生】【大学生】

- ・【医学部 留年 鬱】心が限界を迎えたときに知ってほしいこと~辛い気持ちを少しでも楽にする方法~

- ・【医学生道場】【医学生のご家族の方へ】医学部OSCE公的化されて何が変わった?~OSCEを詳しくご紹介~

医学部について学ぶうちに解剖学などの暗記の大変さやスケジュール管理の難しさを知ることができました。それをもとにOSCEなどの医学生に役立つブログやアルバイト事情、冬の勉強法などの大学生に役立つブログを書いています!

💡このブログで分かること💡

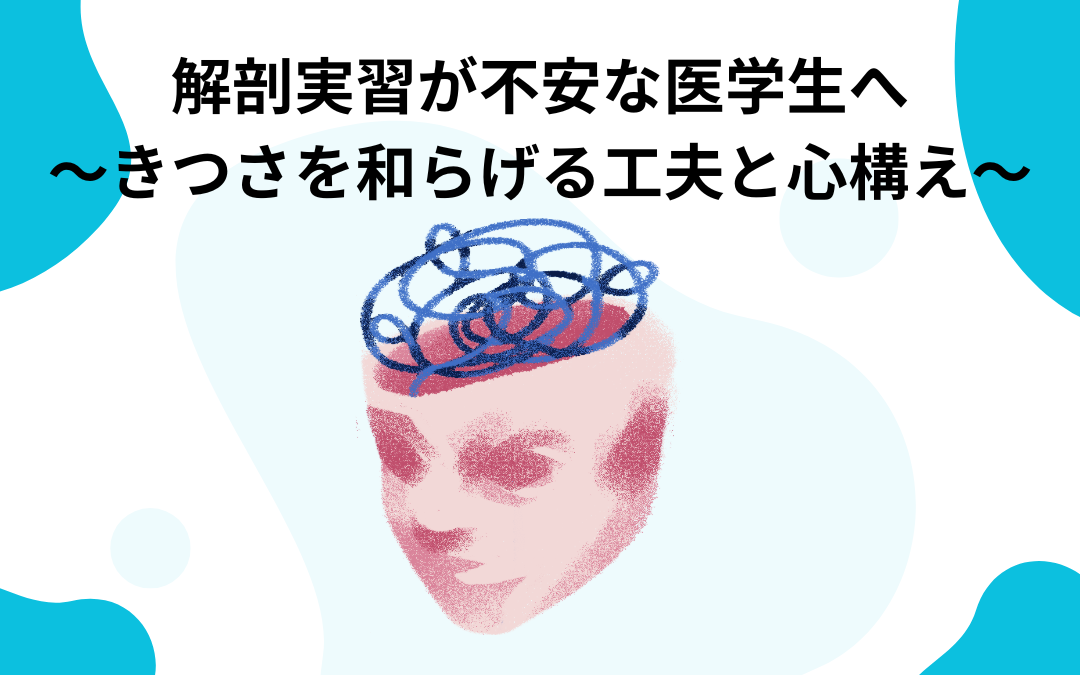

- 1.人体解剖実習が「精神面・体力面・学習面」でどのように大変なのか。

- 2.医学生が実際に感じた「きつさ」と、それを乗り越えるための工夫。

- 3.解剖実習を通して得られる学びと、医師として成長するための大切な経験。

目次

医学部の人体解剖は本当にきつい?

医学部に進むと、多くの大学で避けて通れないのが「人体解剖実習」です。

「精神的に耐えられるだろうか」「授業についていけるのかな」と、不安を抱えている人も少なくないでしょう。

確かに、解剖実習は精神面・体力面・学習面すべてにおいて大きな負担があります。

けれども同時に、医師を目指す学生にとってかけがえのない学びの場でもあるのです。

ここでは「なぜきついと感じるのか」「どう乗り越えていけるのか」を整理し、今まさに不安を感じている方に向けてお伝えしていきます。

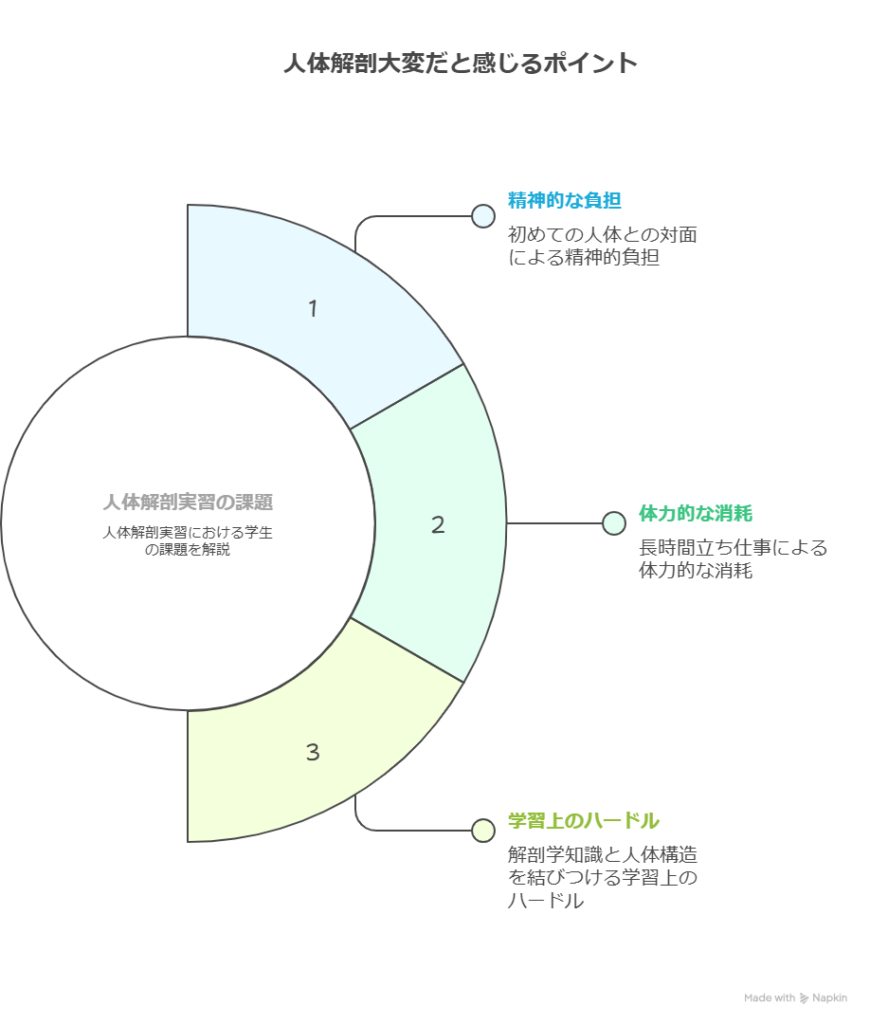

人体解剖が大変だと感じるポイント

1.精神的な負担

多くの学生にとって「人体と向き合う」という経験は初めてです。

最初はにおいや見た目にショックを受けたり、気分が悪くなったりする人もいます。

「自分は向いていないのでは」と不安になることもあるでしょう。

2.体力面での大変さ

解剖実習は長時間にわたり、基本的に立ちっぱなしで進みます。

「腰や足が痛くなった」「夏場は暑さも加わって消耗した」という声もあります。

3.学習面でのハードル

授業で学んだ解剖学の知識を、実際の人体と結びつけて理解する必要があります。

構造や名称を覚えるのに苦労する学生も多く、「勉強面での大変さ」も大きな壁です。

医学生の本音▶「ここが一番きつかった」

初日の緊張感

「剖室に入る瞬間が一番ドキドキした」

多くの学生が、実習の初日を強く覚えています。これまで教科書や模型でしか学んでこなかった人体と、いよいよ直接向き合う――その瞬間は、緊張や不安で胸がいっぱいになると言います。実際に中に入ると、空気の張り詰めた雰囲気や薬品の匂いに、体が固まってしまうこともあるようです。

匂いへの慣れ

「最初は気になったけど、集中して作業していたら気にならなくなった」

ホルマリンの独特な匂いは、多くの学生にとって大きな壁です。頭痛や吐き気を訴える人もいますが、不思議なことに、作業に集中していくうちに徐々に気にならなくなっていきます。匂いに「慣れる」というより、人体の構造を探し当てることに意識が向いていくため、自然と気持ちが切り替わっていくのです。

体力勝負

「立ちっぱなしで腰や足が痛くなった」

解剖実習は一回あたり数時間に及ぶことが多く、基本的に立ち作業です。長時間の作業で腰や足が痛み、翌日は筋肉痛になる学生も珍しくありません。授業が続くと疲労が蓄積するため、体力面でのきつさも解剖実習の大きな特徴です。

仲間の存在

「チームで声を掛け合えたのが救いだった」

解剖はグループで進めることが多く、仲間との関係が大きな支えになります。「ここはどう見える?」「少し休んでていいよ」と声をかけ合いながら作業することで、不安や緊張をやわらげられるのです。仲間と一緒に乗り越えた経験は、その後の勉強や学生生活においても強い絆となります。

終わったあとの感覚

「つらかったけど、やってよかった。感謝の気持ちを忘れない」

解剖実習を終えた学生の多くが口をそろえて言うのは「感謝の気持ち」です。きつかった時間を乗り越えたあとには、「人体を理解できた」という実感と、「自分の学びのために体を提供してくださった方への感謝」が残ります。この経験は、医師として患者と向き合う姿勢にもつながっていく大切な財産となるのです。

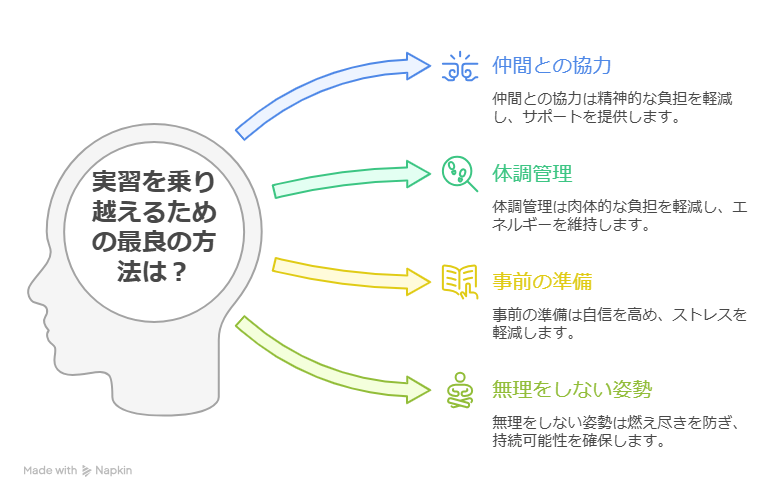

実習を乗り越える工夫と心構え

仲間と支え合う

同じ不安を抱えているのは、自分だけではありません。

「この部分、どう見える?」「ちょっと疲れたから交代しよう」といった声の掛け合いがあるだけで、気持ちはずっと楽になります。解剖はグループで行うことが多いため、協力し合うことが効率的なだけでなく、精神的な安心感にもつながります。仲間との絆は、その後の学生生活でも大きな支えとなるでしょう。

体調管理を大切にする

解剖実習は数時間にわたり立ち続けるため、体力的な負担が大きい授業です。

前日はしっかり睡眠をとり、当日は水分補給や軽いストレッチをして体を整えておきましょう。立ちっぱなしで腰や足に疲労がたまりやすいので、実習の合間に軽く姿勢を変えたり、伸びをするだけでも違います。体調が整っているだけで、集中力や気持ちの余裕が生まれます。

しんどさを抱え込まない

精神的にきついときは「自分だけが弱いんじゃないか」と思ってしまいがちです。ですが、同じように感じている学生は多くいます。チームの仲間や先輩に「ちょっとしんどい」と伝えるだけで、気持ちが軽くなることもあります。無理に我慢するよりも、早めに共有してサポートを受けることが、実習を続ける上で大切です。

事前に準備しておく

実習中は、目の前の構造を探し出すことに時間を取られがちです。

しかし、解剖学の教科書や図譜であらかじめ位置関係をイメージしておくと、「ここにこの神経があるはずだ」と予測でき、不安がぐっと減ります。事前準備は「自分にもできる」という自信にもつながり、気持ちの余裕を生み出してくれます。

無理せず休む

体調気分が悪くなったり、体調がすぐれないときは、無理に続ける必要はありません。実習室を一時的に離れたり、呼吸を整えたりするだけで回復することもあります。短い休憩を取ることは「弱さ」ではなく、学びを長く続けるための工夫です。実際に、多くの学生が途中で休んでまた戻ってくるというスタイルで乗り越えています。

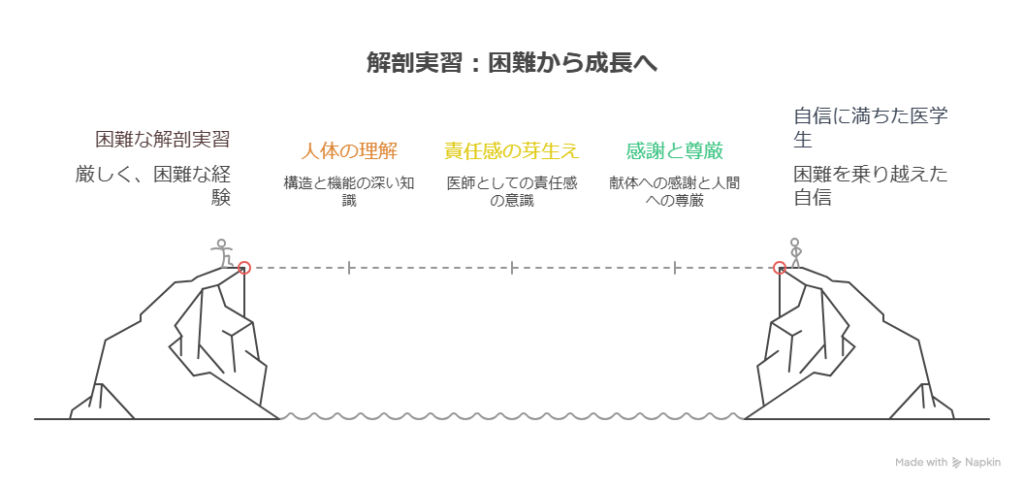

解剖実習を終えて得られるもの

解剖実習は確かに「きつい」経験ですが、その先には大きな学びと成長が待っています。実際に多くの医学生が「やってよかった」と感じるのは、次のような理由からです。

1.人体の構造を「実感」として理解できる

教科書や映像で見てきた構造が、目の前で実際にどう存在しているのかを確認できるのは、解剖実習ならではの体験です。神経や血管がどのように走っているのか、筋肉がどう重なり合っているのか――そうした知識が「知識」から「感覚」へと変わり、記憶に深く刻まれます。この経験は、後の臨床実習や診療の現場でも必ず役立ちます。

2.医師としての責任を強く意識できる

解剖実習では、実際に人の体に触れることになります。その瞬間、医師という職業が「命を扱う職業」であることを強く実感する学生が多いです。これまでの勉強が「テストのため」ではなく、「将来の患者さんの命のため」につながっていることに気づき、学びへの姿勢が変わるきっかけにもなります。

3.献体への感謝と人間への尊厳を学ぶ

解剖実習が成り立つのは、自らの体を「未来の医師の学びのために」と提供してくださった方々の献体によるものです。実習を通じて、多くの学生が「ここまで学ばせてもらっているのは当たり前ではない」と強く感じます。感謝の気持ちはもちろんのこと、「人の体を大切に扱う」「患者さんを尊重する」という医師に不可欠な姿勢を身につけるきっかけとなります。

4.困難を乗り越えた自信

精神的にも体力的にもハードな実習をやり遂げたという経験は、大きな自信につながります。「あれを乗り越えられたのだから、これからの学びもきっと大丈夫」と思えるようになり、以後の学生生活や医師としてのキャリアを支える力になります。

まとめ

解剖実習は、精神的にも体力的にも、学習面でも確かに負担が大きいものです。

でも「きつい」と感じるのは、それだけ真剣に向き合っている証拠でもあります。

不安を抱えているのはあなただけではありません。多くの学生が同じ気持ちを経験し、仲間と支え合いながら乗り越えてきました。途中で気分が悪くなったり、気持ちが折れそうになることもあるかもしれませんが、それは決して弱さではなく、ごく自然な反応です。

そしてその過程を経て得られる学びは、知識以上に「人の体や命に対する敬意」「医師としての責任感」「困難を乗り越えた自信」です。これらは必ず、あなたが将来医師として歩むうえで大きな力になります。

今不安を感じている人も大丈夫。解剖実習を通して得られる経験は、きっとあなたの成長につながります。

以下のブログでは解剖の勉強のコツが掲載されているので、ぜひご覧ください✨

医学生道場は解剖実習中の精神面・学習面もサポート

医学生道場で解剖実習の不安を乗り越えませんか?

解剖実習に不安を感じる学生さんにとって、安心して学べる環境はとても大切です。

医学生道場は、医学生だけが通える完全個別指導の塾として、精神面・学習面の両方からサポートしています。

- ・全国8校舎

- ・全11コースの個別指導体制

- ・医学生本人はもちろん、ご家族の悩みにも丁寧に寄り添う

「解剖実習に向けて不安を減らしたい」「勉強と心の両立をサポートしてほしい」

そんな方は、ぜひ医学生道場にご相談ください。

ご質問やご相談は公式LINEからお気軽にお問い合わせください!

さらに、医学生道場のホームページや各種SNSでも役立つ情報を配信していますので、ぜひチェックしてみてください✨

FAQ(よくある質問)

Q1. 解剖実習で気分が悪くなったらどうすればいいですか?

→ 無理に続ける必要はありません。一度退出したり休憩を取ることで、落ち着いて再び取り組める場合が多いです。

Q2. 精神的に解剖実習に耐えられるか不安です。

→ 多くの学生が同じ不安を抱えています。仲間と支え合い、事前に知識を準備しておくことで安心感が得られます。

Q3. 解剖実習をやる意味は何ですか?

→ 本や映像では得られない「人体のリアルな構造理解」や「医師としての責任感」、献体への感謝と尊厳を学ぶ貴重な経験となります。