目次

はじめに

みなさん、こんにちは。医学生道場です。皆さんは組織学は得意ですか?

医学部で学ぶ基礎医学の中でも、**組織学(Histology)**は多くの学生にとって「地味だけど意外とつまずきやすい科目」です。解剖学や生理学のように派手さはないものの、顕微鏡で見える細胞や組織の構造を理解することは、その後の病理学や臨床医学につながる重要な基盤になります。

しかし、正直に言うと私は最初、組織学の勉強法に迷いました。スライドを見てもどこに注目すべきかわからず、教科書を読んでも形容詞ばかりでイメージが湧かず…。そんな私がどのように勉強法を工夫して乗り越えたのか、ここで経験をもとに解説していきます!

今回の記事の内容は大きく分けて以下の3つです。

💡組織学はなぜ難しく感じるのか

💡 組織学の勉強法

💡 私の組織の試験失敗談

医学生である私の実際経験を生かした有用な内容を詰め込んだのでぜひ参考にしてみてください!

🖊 著者紹介

SH 都内私立医学部3年生

現在所属部活主将。2年の前期で成績を大幅に落とすも、対策を講じ後期の期末で成績を上げ無事進級。自分自身、不器用なためプライベートと勉強と部活の両立を目指し日々模索中。ブログでは自身の経験を活かしてどのように成績を上げればよいのかや効率的な勉強方法を紹介。現在、来年のCBTに向けて情報収集中。

☛執筆ブログ

医学部の解剖学って本当にきつい?!乗り越えるコツと試験合格勉強法【医学生道場】

医学生道場【医学部再試験】基礎医学の再試で「詰んだ」と思ったあなたへ 今からできる最短合格ルートとは?

医学生が組織学でつまずく“よくある悩み”3選

1. どこを重点的に勉強すればいいかわからない

組織で最初にぶち当たるのは、どこが重要なのかわからないということです。

教科書を開いてみてもひたすら組織の画像が乗っているばかりでこれを全て丸暗記するわけにもいかない。さらに、文章部分を読み込んでみると、「〇〇の組織は臓器の××という機能に対応しており、そのため△△の構造を持つ」というような形で延々と解説されています。なるほど、理屈としては理解できるし、「分かった気」にはなるのですが、いざテスト問題を解いてみると、教科書で理解したはずの内容がまったく活かせないことに気づきます。スライド画像を前にして「どこを見ればいいのか」「特徴は何なのか」が分からず、途方に暮れてしまうのです。

教科書の情報量が多すぎて、教科書を片っ端からすべてを覚えようとしても時間が足りません。試験に出やすいスライドや構造を把握できていないと、効率的な勉強が

2. 顕微鏡スライドが「全部同じに見える」

あるあるなのが実習の時先生に

「〇〇探してください。見つけたら特徴がわかるようにスケッチをしてください」

と言われ、探してみるが一向に見つからない。結果、30分たっても一向に見つからない。自分が臓器のどこの組織を見ているかも話からなくなりいろいろと 顕微鏡を動かしているうちに”顕微鏡酔い”をしてしまい、挙句の果てに

「先生、、、見つかりません。助けてください。」

と助けを乞い、やっと見つけてもらう。

私自身そうでしたが、最初はピンクと紫の模様の違いがまったく分かりませんでした。教科書を開いても見分けるポイントは明記されておらず、独学だと「見分けのコツ」を掴むのに時間がかかり、試験直前まで自信が持てない学生が多いです。

3. モチベーションが続かない

組織学は臨床に直結しにくく、地味でやる気が出にくい科目です。ひとりで黙々と暗記しようとしても、つい後回しにしてしまい、試験直前に焦る…というのは“あるある”ではないでしょうか

- 見分けがつきにくい

上皮組織や結合組織、腺など…形態が似ているものが多く、慣れるまでは区別が難しい。 - 教科書が抽象的

「楕円形の核」「淡明な細胞質」など言葉だけではイメージしにくい。実際の写真やスライドと結びつかない。 - 暗記だけでは突破できない

ただ形を覚えるだけでは試験で応用が利かない。機能や関連する臓器の特徴と一緒に理解する必要がある。 - スライド試験の特殊性

CBTや期末試験では「この顕微鏡像は何か?」という形で出題される。解剖や生理のように論述・計算ではなく、瞬時に視覚的判断を求められる。

私も最初の頃は、「ただのピンクと紫の模様」にしか見えず、正直やる気が出ませんでした…。

組織学の勉強法

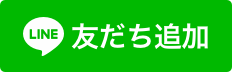

①まずは分類を頭に入れる

組織学は細かい見分けることが重要です。ありがちなミスですが、『ここはどこの組織なんだろう』ということにこだわりすぎて、臓器別に覚えるなど最初からマニアックに覚えようとしたりすると挫折します。

まずは大きな枠組みを意識しましょう!

- 上皮組織(単層、重層、円柱、扁平…)

- 結合組織(疎性結合組織、密性、脂肪、軟骨、骨…)

- 筋組織(骨格筋、心筋、平滑筋)

- 神経組織(ニューロンとグリア細胞など)

大枠を押さえてから、臓器ごとの特徴を肉付けするとスッと理解できます。

その理解におすすめなのが、ジュンケイラ組織学です!lhttps://www.maruzen-publishing.co.jp/book/b10122547.html

実物を見るととてもあつく、ちょっと気が引ける方には問題集のチャートのように章ごとに分けて使うと一章が薄い冊子になって勉強しやすいですし、『今日は組織のスケッチ実習だから、10章だけ持っていこう』など持ち運びもしやすいです。

細胞⇒組織⇒臓器⇒器官という風にミクロからマクロの視点に構成されており臨床の分野に入っても使い続けることができます。

②写真と機能を結びつける

写真と機能を結びつけると言われると、なんとも難しそう、、と思われれるかもしれません。他の生理学の臨床科目や反応の機序や病態を理解して覚えなくていいので実は単純で『簡単』なんです。

これはあくまでたとえ話ですが、

「以下の写真をみてこれは何でしょう。機能と一般的に位置する場所を教えてください。」

と聞かれたとします。 皆さんなら何と答えるでしょうか?

答えは やかん

機能はお湯を沸かす、注ぐ。一般的にある場所は台所です。

きっとなのも難しいことはなかったはずです。

では話を組織に戻して、次はきちんと組織の問題を解いてみましょう。次は答えを見ずに考えて解答してみてください。

「以下の組織は何か。また機能とどこに存在するか答えよ。」

皆さん解答の準備はできましたか?

正解は、、、、

A 硝子軟骨

位置する場所:肋軟骨、甲状軟骨、関節軟骨など

機能:コラーゲンとプロテオグリカンからなるゲル状の基質に軟骨細胞が埋まり関節のスムーズな動作を助ける。

組織で求められることは言ってしまえばさきほどの写真当てゲームと全く同じと言っても過言ではありません。しかし、組織の場合身の回りにある物ではなく、見慣れないため難しく感じてしまうのです。 このように画像当てゲームと同じ要領で勉強すればさほど過度におびえる必要はないのです!

③スライド画像のフラッシュカードを作りスライドを見慣れる

組織学はスポーツの練習に近いです。頭でわかっていても、実際の顕微鏡像を見ないと判断できるようになりません。

私のおすすめの方法は、組織画像だけのフラッシュカードを作ることです

何枚も何枚もレジュメやスライドを目に焼き付けてパッとでできたら口頭で、

組織名、どこに存在するのか、機能

を答えられるようになるべくスキマ時間を時間などを使って目にする増やして特訓してください

ほかにも以下のおすすめの勉強方法です!

- 授業で配布されたスライドを何度も見直す

- ネットやアプリ(たとえばMediLinkの組織学スライド集)を活用する

- 「この視野のどこに特徴が出るか」を意識して見る

また大量のスライド画像を勉強時に参考にするなら病理コア画像がおすすめです!

日本病理学会が出しているので信頼度も高いですし、ガイドもスライド画像についているため非常に理解が深まります。

私は試験前に友人と一緒にスライドを見て、「これはどこ?」とクイズ形式で確認していました。ゲーム感覚で覚えると意外と楽しくなります✨

以下により具体的な勉強法が書かれています!こちらも是非参考にしてください!

まとめ

- 組織学は「分類」と「機能」を関連づけて覚えることが重要

- 実際のスライドを繰り返し見て慣れるのが試験突破のカギ

- 過去問で出題傾向を押さえると効率よく対策できる

私自身、最初は「どのスライドをどう覚えればいいのかわからない」という状態でした。

でも、勉強のコツを押さえたら組織学が得点源になった経験があります。

とはいえ、

- 「一人で勉強してもなかなか進まない」

- 「どこを重点的にやればいいかわからない」

- 「試験が近いのに不安が残っている」

こんな悩みを抱える医学生は少なくないはずです。

そこでおすすめなのが 医学生道場 です。

医学生道場では、現役医師や経験豊富な講師が「組織学の勉強法」「試験突破の戦略」を一人ひとりに合わせて指導してくれます。特に、顕微鏡スライドの見分け方や過去問対策などは、独学よりも圧倒的に早く理解できるようになります。

👉 一人で悩むより、サポートを受けて効率的に学んだ方が確実に成果が出ます。

組織学でつまずいているなら、ぜひ医学生道場に相談してみてください。

そんなときは「医学生道場」を活用しよう

医学生道場では、現役医師講師があなたに合わせた勉強法を提案してくれます。

- 出題されやすいスライド・組織の特徴を効率よく整理できる

- 「ここを見れば判別できる」という実践的なコツがすぐに分かる

- 一人では続けにくい勉強も、伴走してくれる環境があるから安心

👉 もしあなたが今、「組織学どうしよう…」と感じているなら、ぜひ医学生道場に相談してみてください。

~よくある質問~

Q1 組織の勉強は具体的にどうやって勉強したらよいでしょうか

A.①まず分類を頭に入れる②写真と機能を結びつける③スライド画像のフラッシュカードを作り見慣れる。ことが大切です。組織のテストはいわば、写真当てゲームです。とにかく画像を見慣れ、機能を理解することで高得点アップを狙いましょう!

Q2 おすすめの組織の教科書はありますか。

A大枠を押さえてから、臓器ごとの特徴の理解におすすめなのが、ジュンケイラ組織学です!実物を見るととてもあつく、ちょっと気が引ける方には問題集のチャートのように章ごとに分けて使うと一章が薄い冊子になって勉強しやすいですし、『今日は組織のスケッチ実習だから、10章だけ持っていこう』など持ち運びもしやすいです。細胞⇒組織⇒臓器⇒器官という風にミクロからマクロの視点に構成されており臨床の分野に入っても使い続けることができます。

Q3. 組織学の膨大なスライドを効率よく覚えるにはどうすればいいですか?

A. まず大切なのは「丸暗記ではなく、特徴の理解」です。似ている組織を横並びで比較したり、スケッチを通じて自分の頭で再構築すると記憶に残りやすいです。特に試験で頻出の「典型像」を押さえておくと安心です。