【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部国試対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

💡今回のブログのポイント

・学習マップの意義

・学習マップの書き方(正常の病態生理から疾患につなげる)

・もし病態生理を理解せずに臨床を覚えようとした場合

目次

はじめに

こんにちは!医学生道場です。

日々の臨床実習や勉強の中で、「基礎で学んだ解剖や生理って、患者さんの症状や治療にどうつながるんだろう?」と悩むこと、皆さんもあるのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが「学習マップ」。

学習マップは、正常な状態から異常、症状、検査、治療までを一本の線で結ぶ勉強法です。以下に学習マップの一例をお見せします!

今回は、実習でも遭遇する機会の多い「腎不全」を例に、

- 学習マップの意義

- 学習マップの書き方(正常の病態生理から疾患につなげる)

- もし病態生理を理解せずに臨床を覚えようとした場合

の3つに分けてお話しします。

1. 学習マップの意義

知識を「ストーリー」にする

腎臓の解剖学的知識や、尿細管でのNa再吸収の仕組み、さらに病理で習う糸球体硬化像……。それぞれは授業で理解しても、頭の中では断片的になりがちです。学習マップにすると「腎臓がこう働いているから、この異常でこうなる」とストーリーになります。

記憶が長持ちする

腎不全の症状をただ暗記するのではなく、「腎機能低下 → 老廃物排泄できない → 尿毒症症状」と流れで覚えれば、定着しやすいです。

臨床で使える知識になる

実習中に「この患者さんの高カリウム血症はなぜ起きているのか?」と考えるとき、学習マップが頭にあるとスムーズに説明できます。

おまけ:学習マップが与えるさらなる効果

ここからは、もう少し広い視点で「学習マップの意義」を考えてみます。

① 試験勉強の効率化

国試やCBTに向けて勉強していると、膨大な量の知識に圧倒されることがありますよね。参考書や問題集には無数の症状や数字が出てきますが、単に丸暗記しようとしても限界があります。

学習マップを使うと「どの知識が病態の本質で、どの知識が派生的なのか」を区別できるようになります。つまり、勉強の優先順位が見えるんです。例えば腎不全なら「カリウム、尿毒症、骨代謝、貧血」が最重要ポイントであることが整理でき、効率よく学習できます。

② プレゼンテーション力がつく

実習中に学生発表をする機会も多いですが、そのときにマップ形式で説明すると聞いている人にとても伝わりやすいです。「この異常が起きたから、この症状につながっている」と矢印で示せると、先輩や指導医からも「理解できているね」と評価されやすいです。アウトプット力を鍛える道具としても有効です。

③ 患者さんへの説明にも役立つ

将来、医師になったとき、患者さんに病状を説明する場面は必ず出てきます。そのとき、単なる医学用語ではなく「腎臓は本来こういう働きをしています。ところが今はここが弱っているので、こういう症状が出ています」とマップの流れに沿って伝えれば、患者さんの理解度が高まります。つまり、医師としてのコミュニケーション能力を育てる基盤になるのです。

④ 自分の弱点が浮き彫りになる

マップを作ると「ここは説明できるけど、この先は自信がない」という穴がすぐに見えてきます。これが実は大きなメリット。参考書を最初から最後まで読み込むより、自分の知識の抜けをピンポイントで見つけられるので、効率よく復習できます。

2. 学習マップの書き方

ここからは、具体的に腎不全をマップ化してみます。

正常の理解:腎臓の役割を整理

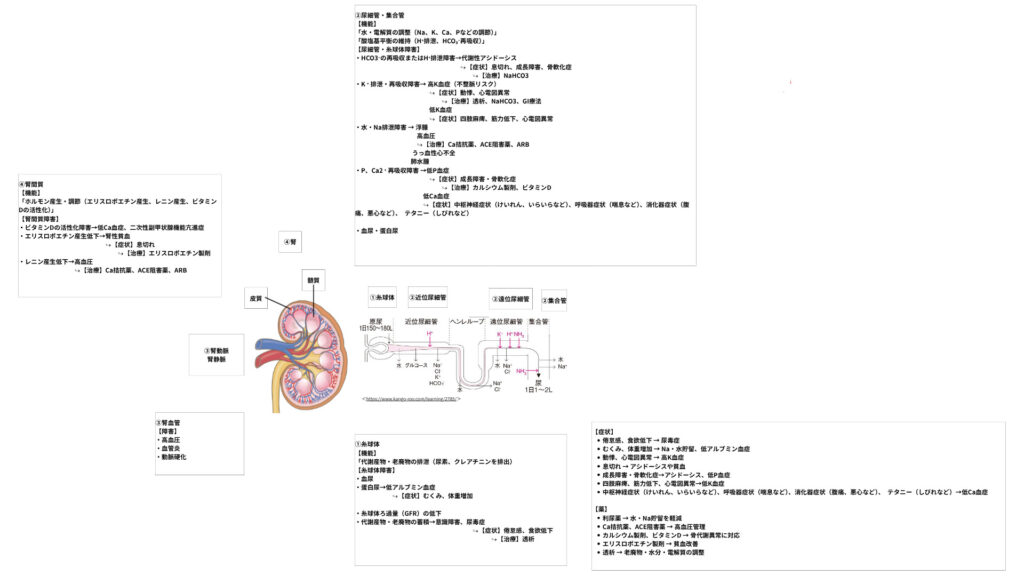

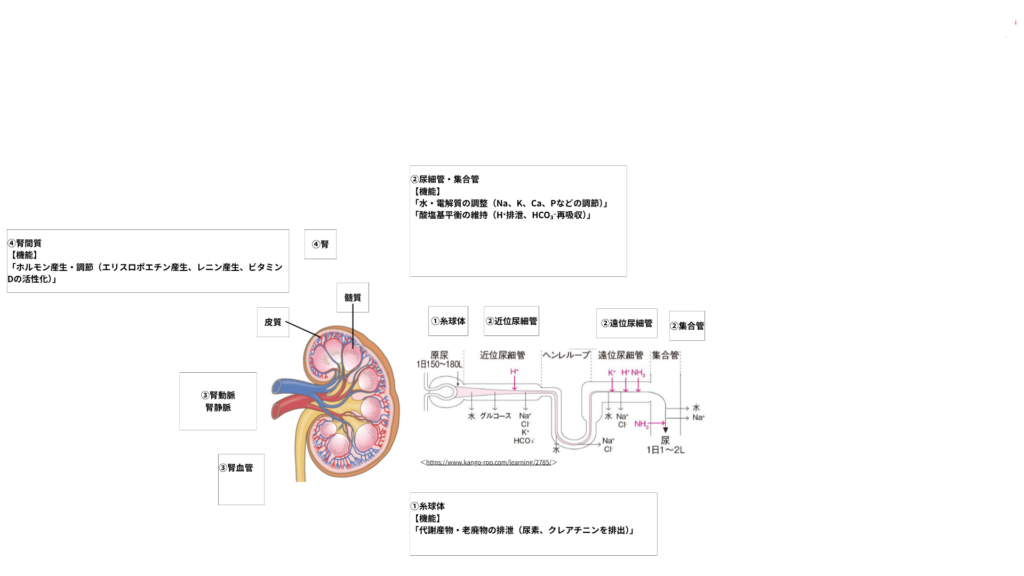

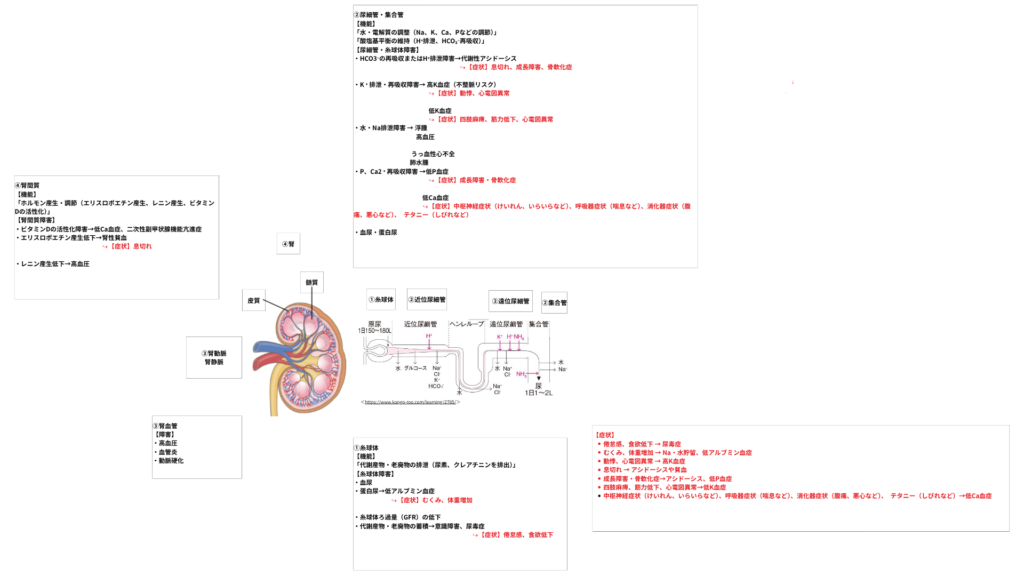

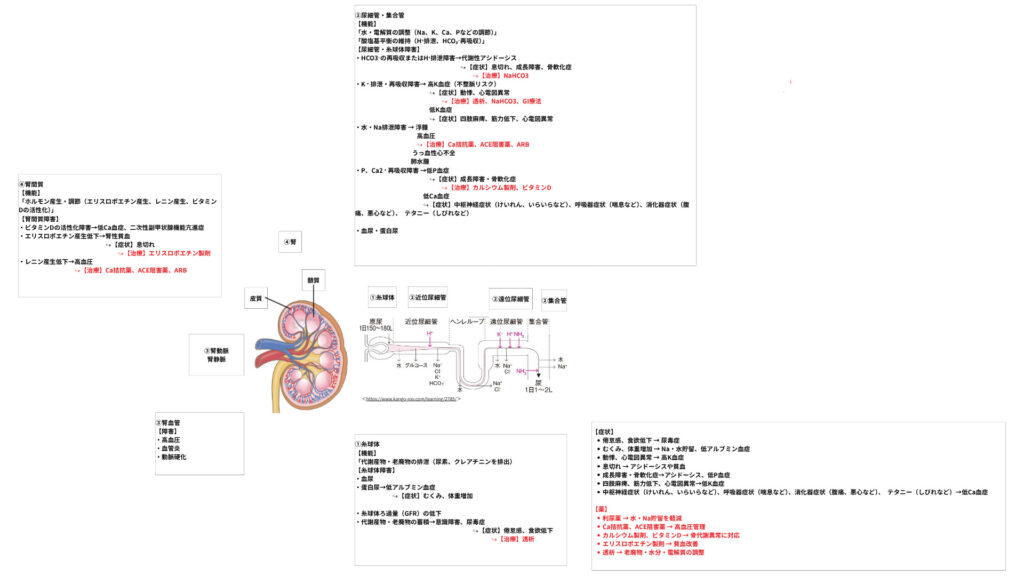

腎臓の解剖は以下の図のように、皮質と髄質で構成され、ミクロな構造では糸球体・尿細管・集合管があります。

心臓から送り出された血液は腹部大動脈を経て、腎動脈、そしてより小さい血管へと流れます。血液は糸球体でろ過され、原尿として尿細管・集合管を流れます。

尿細管・集合管では電解質やアミノ酸、グルコース、水などの再吸収が行われ、濃縮されたものが尿として排出されます。

次に腎臓の機能です。腎臓の基本的な役割は以下の通りです:

- 代謝産物・老廃物の排泄(尿素、クレアチニンを排出)

- 水・電解質の調整(Na、K、Ca、Pなどの調節)

- 酸塩基平衡の維持(H⁺排泄、HCO₃⁻再吸収)

- ホルモン産生・調節(エリスロポエチン産生、レニン産生、ビタミンDの活性化)

腎臓の役割と解剖を対応させると以下の通りです。

糸球体では、「代謝産物・老廃物の排泄(尿素、クレアチニンを排出)」 、尿細管・集合管では「水・電解質の調整(Na、K、Ca、Pなどの調節)」「酸塩基平衡の維持(H⁺排泄、HCO₃⁻再吸収)」、腎の間質細胞では「ホルモン産生・調節(エリスロポエチン産生、レニン産生、ビタミンDの活性化)」が行われています。

この「正常の機能」をシンプルにまとめるのが第一歩です。

異常のプロセス:腎不全で何が壊れる?

病変が解剖のどこで起きているかで分類すると、

①糸球体疾患

②尿細管疾患

③腎血管系疾患

④腎間質機能異常

の4つに分かれます。

<糸球体疾患>

糸球体が障害されると正常に血液をろ過することができなくなり、

・血尿

・蛋白尿→低アルブミン血症

・糸球体ろ過量(GFR)の低下

・代謝産物・老廃物の蓄積→意識障害、尿毒症

が起こります。

特にGFRの低下が起こると、腎臓でのNa排泄が低下し、血液内にNa・水が貯留します。すると高血圧や体に水がたまる浮腫が起こります。

<尿細管疾患>

尿細管が障害されると、酸塩基平衡異常や電解質異常を生じます。

・HCO3⁻の再吸収またはH⁺排泄障害→代謝性アシドーシス

・K ⁺ 排泄・再吸収障害→ 高K血症(不整脈リスク) 、低K血症

・水・Na排泄障害 → 浮腫、高血圧 、うっ血性心不全、肺水腫

・P、Ca2 ⁺ 再吸収障害 →低P血症、低Ca血症

・血尿・蛋白尿

<腎血管系疾患>

様々な原因により、血管障害を起こします。

・高血圧

・血管炎

・動脈硬化

<腎間質障害>

間質細胞が障害されるとホルモン産生・調節に異常が出ます。

・ビタミンDの活性化障害→低Ca血症、二次性副甲状腺機能亢進症

・エリスロポエチン産生低下→腎性貧血

・レニン産生低下→高血圧

これを矢印でつなげると、病態の全体像が浮かび上がります。

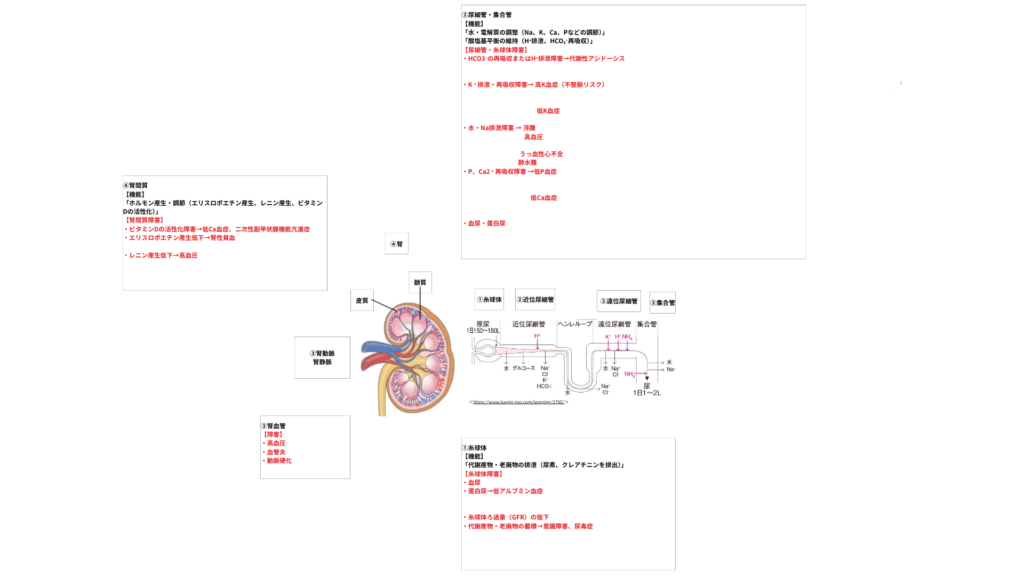

症状との対応

患者さんの訴えや所見をマップに重ねると臨床に直結します。

- 倦怠感、食欲低下 → 尿毒症

- むくみ、体重増加 → Na・水貯留、低アルブミン血症

- 動悸、心電図異常 → 高K血症

- 息切れ → アシドーシスや貧血

- 成長障害・骨軟化症→アシドーシス、低P血症

- 四肢麻痺、筋力低下、心電図異常→低K血症

- 中枢神経症状(けいれん、いらいらなど)、呼吸器症状(喘息など)、消化器症状(腹痛、悪心など)、 テタニー(しびれなど)、→低Ca血症

「症状=どの機能低下が原因か?」をひもづけるのがポイントです。

臨床応用:治療薬や透析を配置

- 利尿薬 → 水・Na貯留を軽減

- Ca拮抗薬、ACE阻害薬 → 高血圧管理

- カルシウム製剤、ビタミンD → 骨代謝異常に対応

- エリスロポエチン製剤 → 貧血改善

- 透析 → 老廃物・水分・電解質の調整

薬や透析が病態のどこに効いているのかを矢印の中に書き込むと、「治療の位置づけ」が明確になります。

3. もし病態生理を理解せずに臨床を覚えようとした場合

ここまで「病態生理を軸に学習マップを作ると良い」という話をしてきましたが、逆に病態生理を飛ばして臨床だけを覚えようとした場合はどうなるでしょうか?

例えば、腎不全の症状をただ丸暗記するとします。

「高カリウム血症 → 不整脈」「尿毒症 → 倦怠感や意識障害」「腎性貧血 → 倦怠感」……。

確かに試験で単語が出れば答えられるかもしれません。

でも実習や臨床の現場では、それだけでは不十分です。

応用が効かない

患者さんごとに症状の出方はバラバラです。

教科書どおりの症状がすべて揃っている人はむしろ稀。病態生理を理解していなければ、「この人はなぜむくみは強いのに、貧血は軽度なんだろう?」と考えることができません。

新しい治療や検査に対応できない

医学は進歩していて、新しい薬剤や治療法が次々に登場します。病態の理解があれば「この薬はRAA系を抑えるのか、だから高血圧や浮腫に効くんだな」とすぐに位置づけられます。暗記だけに頼っていると、新しい情報を吸収するのがとても大変になります。

記憶が抜け落ちやすい

暗記だけでは試験の後にすぐ忘れてしまう経験、皆さんあるのではないでしょうか。

一方、病態生理をストーリーとして理解しておけば、たとえ細かい数字を忘れても「流れ」が頭に残ります。その流れから答えを導き出せるので、知識の持続力が全然違います。

臨床推論ができない

最も大きな違いはここです。臨床では、患者さんが提示するのは「症状」だけであり、「この人は腎不全です」とラベルがついて出てくるわけではありません。

「浮腫」「息切れ」「倦怠感」といった症状をどう組み合わせて、どこに障害があるかを推測する――これが臨床推論です。病態生理を理解していなければ、ただ症状を羅列するだけで終わり、診断に近づけません。

こう考えると、学習マップは「試験に受かるため」だけではなく、臨床で使える知識を作るための土台なんだと実感します。

腎不全を例にしても、

- 「なぜ高カリウム血症になるのか?」

- 「どうして骨がもろくなるのか?」

- 「利尿薬はどの段階に効いているのか?」

こうした疑問に答えられるようになるのは、病態生理を整理しているからこそ。

臨床の現場で「暗記した知識」が生き残るのではなく、「理解した知識」こそが頼りになるんだと思います。

だからこそ、私自身も引き続き学習マップを活用しながら「基礎と臨床をつなぐ力」を磨いていこうと思っています。

もし皆さんも同じように感じていたら、ぜひ一度自分なりのマップを描いてみてください!

まとめ

腎不全を例に学習マップを作ると、

- 腎臓の役割を整理できる

- 病態が「正常の崩れ」として理解できる

- 症状や治療が位置づけられる

というメリットがあります。

私自身、最初は「腎不全って覚えること多すぎ!」と混乱していましたが、マップを描くことで全体像がつかめ、試験勉強も臨床実習もぐっと楽になりました。

皆さんもぜひ、自分流の腎不全マップを作ってみてください。

FAQ

Q1. 学習マップとは何ですか?

A. 学習マップとは、正常な生理から異常・症状・検査・治療までを一本の流れで整理する勉強法です。知識をストーリーとしてつなぐことで、理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

Q2. 腎不全を題材に学習マップを作るメリットは?

A. 腎不全は多くの臨床症状が関わるため、マップ化すると病態が視覚的に整理できます。どの異常がどの症状を生むのか、治療がどこに効くのかが明確になり、臨床推論にも役立ちます。

Q3. 学習マップは試験と実習でどう使い分ければよいですか?

A. 試験対策では「A4一枚で要点を凝縮」し、全体像を素早く復習できる形に。臨床実習では「担当患者のデータを追加」して、病態と数値のつながりをリアルに確認する使い方がおすすめです。