🖊 著者紹介

竹田美穂 (都内私立医学部医学科4年生)

3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次には大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。

留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!

留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!

【過去に著したブログ】

【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】

【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】

目次

この記事の概要

・国試対策における基礎「生理学」の学び方

・模試の活かし方

・国家試験合格に向けた勉強方法

医学生道場では24時間相談を受け付けています!直前にメンタルが不安定になってしまう方、医師国家試験を絶対に合格したい方、模試や問題集の内容を直接医師に解説してもらいたい方、ぜひ一度医学生道場の無料体験授業をお試しください!

はじめに

「QBを3周したのに、模試の点が伸びない」

「問題を読んだ瞬間になんとなく選ぶ感覚で解いてしまう」

そんな人は、生理学の理解が土台から崩れている可能性があります。

生理学は「人体が動くために内部では何が起こっているのか」という学問。

解剖学が『構造』なら、生理学は『しくみ』です。

つまり、問われるのは「知識量」ではなく「現象の説明力」です。

だからこそ、どれだけ理解できているかが国試の合否につながるというわけです。

この記事では、国試に直結する生理学の理解法と演習分析の具体例を紹介します。

医学生道場では、24時間質問対応や、専任講師による個別指導も行っています。試験前の緊急相談や計画の見直し、さらに勉強に集中するためのアドバイスなども充実!どんなお悩みでも遠慮なくご相談ください。

生理学が苦手だと国試で落とす理由

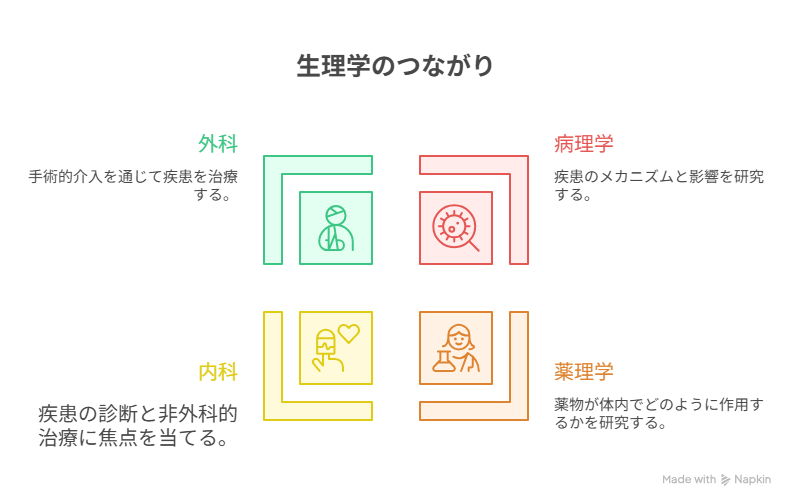

生理学は、国試全領域に関係しています。

例えば、病理学は生理的反応の異常が関連しています。具体的には、炎症反応や、腎機能障害などの仕組みが分かっていれば、病理学は分かるようになります。薬理学は、生理学的機構の修正を行う分野です。たとえばβ遮断薬による心拍出量低下なども、生理学が分かっていれば簡単です。内科では血圧調節やホルモンバランス、外科では出血ショックや輸血管理など、どれも生理学の知識とつながっています。

つまり、生理学を理解できていないと、他の科目をいくら勉強してもなかなか伸びが遅くなってしまいます。

国家試験につながる!生理学の王道3ステップ学習法

① 機序をストーリーで理解する

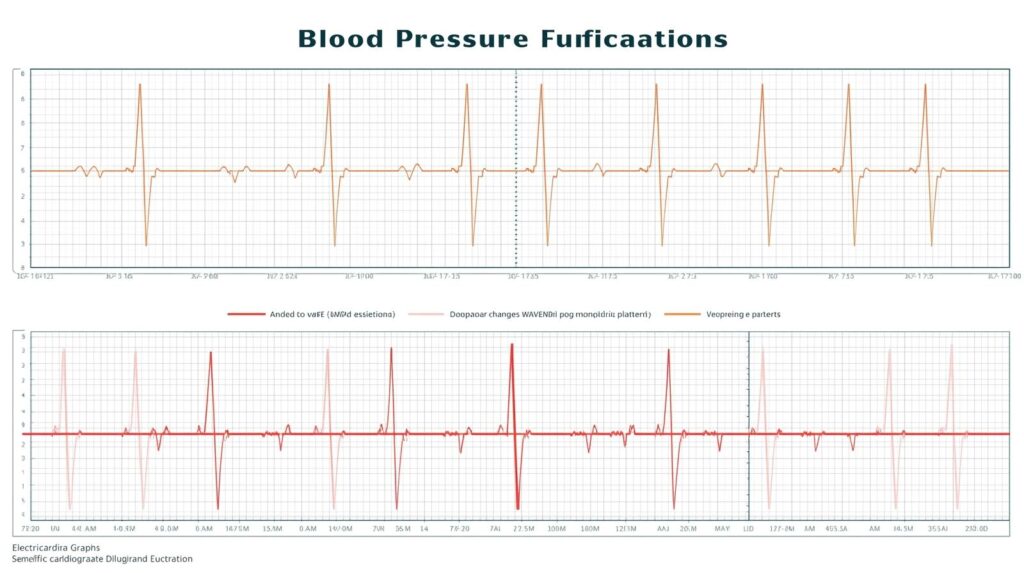

国試では「ホルモン分泌」「膜電位」「心拍出量」など、変化のプロセスが問われます。

グラフ・時間軸・矢印を意識して、“何がきっかけでどう変化するか”を追いましょう。

たとえば、「運動→交感神経↑→心拍↑→血圧↑」という流れなど、

「なぜ上がるのか」「どこで止まるのか」を自分の言葉で説明する練習がおすすめです。

② 図表化して定着させる

生理学は、1つの現象が複数の系に関係します。

例えば「血圧」なら、心臓・腎臓・血管・神経の連携を描いて理解するのがコツ。

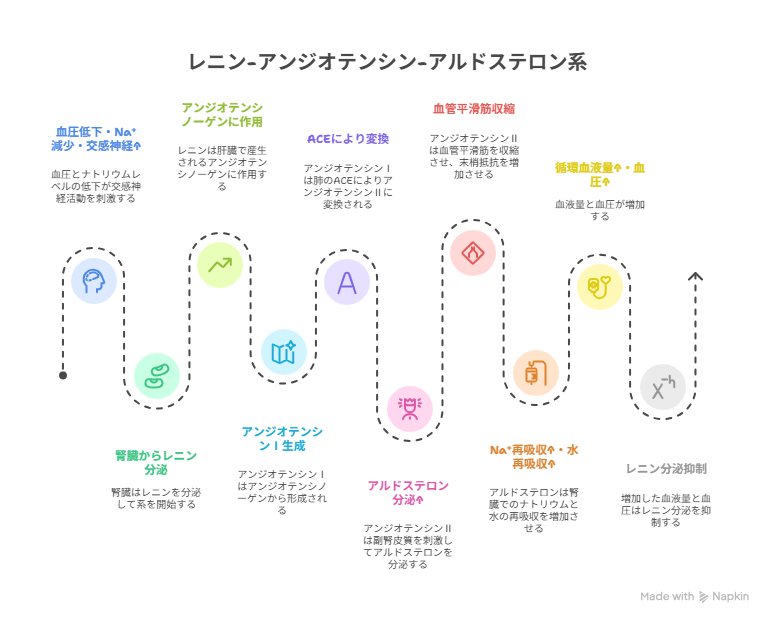

例えば「レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAA系)」なら、

単語暗記ではなく、“水・Na⁺・血圧”がどう変化するかを自作フローチャートにする。

手書きで「矢印」や「+/−」を入れて因果関係を可視化してもいいでしょう。

ただし、時間をかけすぎてはいけません。あくまで大事なのは、何が起こるかよりもなぜ起こるかを口で説明できることです。

③ 演習で原因→結果を言語化する ― 臨床問題とつなげる

模試や国試では、単なる知識ではなく「なぜその検査値になるか?」が問われます。

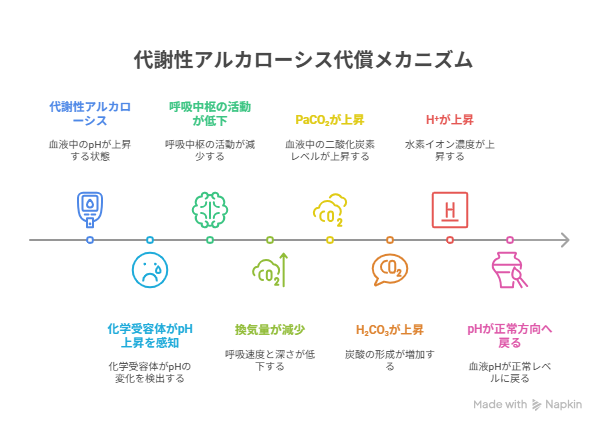

『代謝性アルカローシスの患者で、呼吸性代償はどう変化するか?』

ある学生は「CO₂が下がる」と結論だけ覚えていましたが、すこし凝ったような問題を出されると一気に分からなくなってしまうということがありました。普段から代謝→呼吸→pHの順で考えると理解が深まります。

pHとPaCO₂の関係を図に描くことも有用です。

国試では、「数値」「グラフ」「実験結果」から機序を推論させる問題が多く出題されます。

そのため、思考の順序が明確であることがカギになります。

変化を把握(例:血圧が上がっている?)→調節機構を考える(例:圧受容器反射?レニンアンジオテンシン系?)→生理的意義を説明(例:なぜこの反応が生じたのか)

反射経路やホルモン連鎖は丸暗記ではなく、生体維持の目的から考えるようにしましょう。

模試分析で思考過程を修正する

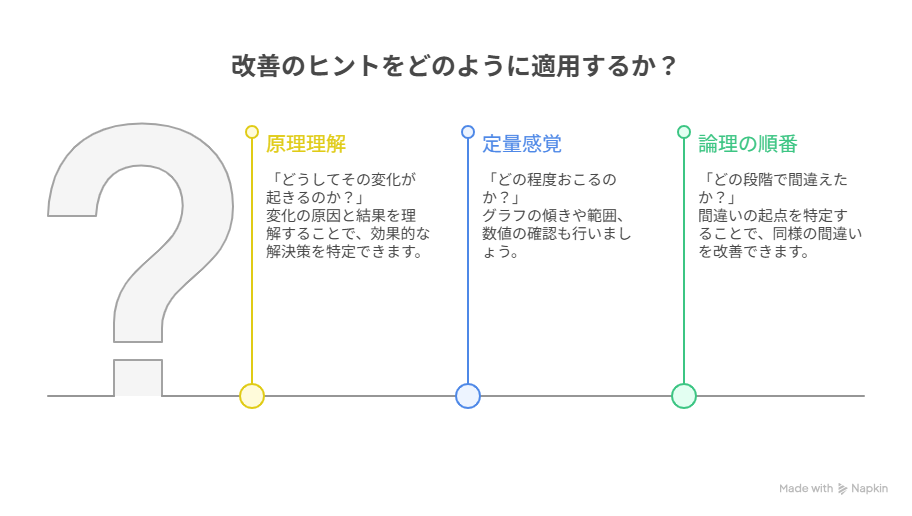

模試の結果を見て「A領域が苦手」とだけ理解するのは意味がありません。

模試で点数が伸びないのは、思考の抜け道があるからです。重要なのは、どの段階で理解が途切れているのかを特定すること。

レニン―アンジオテンシン系が絡む問題でミスしたなら、「血圧低下→腎からレニン分泌→アンジオテンシンⅡ生成→血圧上昇」と流れを整理して復習することが大事です。

その際、参考書はご自身のレベルに合った、医師国家試験に対応可能なものを利用しましょう。

ケーススタディ:模試の誤答が理解に変わる瞬間

症例:起立性低血圧を問う問題

「血圧が下がる→交感神経↑」まではわかっていたが、

「なぜ心拍数が上がるのか」まで理解ができていなかったため、考え込んでしまい誤答。

こういった問題も、

- 圧受容体反射(頸動脈洞・大動脈弓)

- 延髄の循環中枢

- 交感神経・副交感神経の出力経路

をセットで整理。

こうすることで次の模試では、反射経路→効果器→生理的反応の順に思考でき、

臨床実習中も「なぜめまいが起きるか」を自信をもって説明できたということです。

入力→反応→出力を順に整理できると、国試で安定して得点することができるようになります。

まとめ

生理学は全科目を貫く軸となる科目です。

これをあいまいにしたまま問題集や過去問を解いても、どこかで必ず限界が来てしまいます。

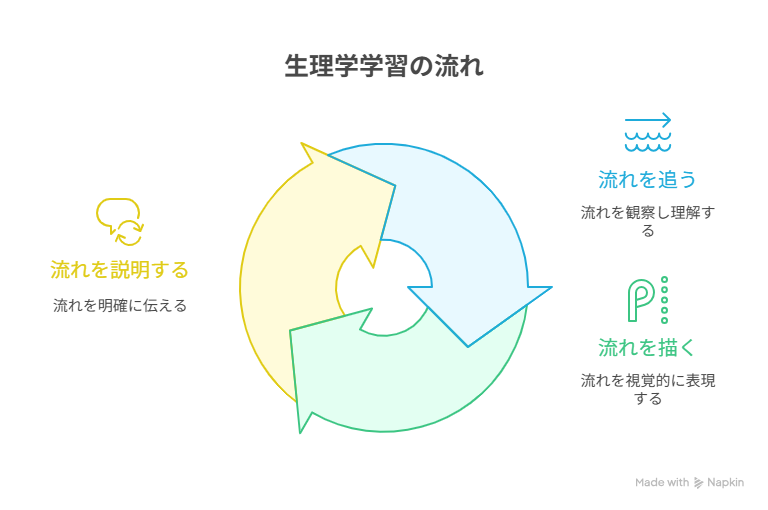

- 流れを追う・描く・説明するが生理学の鉄則。

- 模試分析は「思考の順番」を見直す場。

- 失敗を“理解の糸口”に変えることで、国試にも臨床にも強くなる。

模試や国試で点を取る人ほど、生理学の原理を自分の言葉で説明できます。

📞 \国試対策に不安を感じたら/

医学生道場では、

・生理学・病態生理の再構築

・模試分析・弱点補強

・国試浪人・再受験サポート

まで完全個別で対応しています。

FAQ(よくある質問)

Q1. 生理学の計算問題が苦手です。どう克服すれば?

公式を丸暗記せず、どの因子が何に影響しているかを矢印で整理するのが近道です。

計算問題が苦手な人の多くは、「公式を覚えても何を表しているのかがわからない」状態です。

たとえば心拍出量(CO)=心拍数(HR)×一回拍出量(SV)は、

“拍の数×1回で押し出す量=1分間の血液量” というだけ。

公式があらわしている物理的な現象をきちんと理解しましょう。

矢印で因果関係を「↑ or ↓」で整理するのも有益です。

実際に仮の値を代入して、「1つの要素が変化したとき他がどう動くか」を手計算で確認してみることで、数値の変化を“感覚的に”掴むことができます。

また、余力があれば代表例を図やフローチャートにして整理すると頭に残ります。

Q2. 模試復習はどのくらい時間をかける?

「1日中復習したのに点が伸びない」

そんな人は、“解答を読むだけ”で終わっていることが多いです。

模試復習は思考のどこで間違えたかを発見する分析作業です。

目安は、1問あたり10〜15分でOK。

ただし、「正解できたけど曖昧だった問題」や「関連範囲が広い問題」はもう少し時間をかけても良いです。

模試全体の復習は2〜3日以内に終えるのが理想。

記憶が鮮明なうちに「なぜそう考えたか」を再現できるからです。

Q3. 苦手分野の優先順位は?

「循環 → 呼吸 → 腎」が最優先です!

理由は、この3分野がすべての生理学の土台になっているからです。

病態・薬理・臨床問題、どの科でもこの3つを理解していないと説明できません。

① 循環(心臓・血圧調節)

国家試験で最頻出。

ほぼ全科で関係します(循環動態、出血、ショック、β遮断薬、心不全など)。

「血圧=心拍出量×末梢抵抗」を中心に整理することで、病態生理の多くが一気に理解できます。

RAA系、圧受容体反射、Frank-Starlingの法則など、理屈で説明できる系を最初に克服しておきましょう。

② 呼吸(換気・ガス交換・酸塩基平衡)

代謝や酸素運搬を理解する基盤。

「呼吸性・代謝性の酸塩基バランス」は国試定番の難問テーマです。

呼吸調節は循環との連動が強く、ここを理解すると多くのグラフ問題が怖くなくなります。

③ 腎(濃縮・排泄・電解質バランス)

「Na⁺・K⁺・H⁺の動き」が理解できると、内分泌や代謝にまで応用できます。

RAA系や酸塩基平衡に直結するため、“循環+呼吸”を理解したあとに学ぶと効果的でしょう。