💻著者紹介

My

東京私立医学部 6年生

医学生として、また、医学の勉強とバイトと部活を両立させてきた身として、医学を学ぶ皆さんに色々な情報をお届けしたいと思っております!

医学部高学年として、「基礎医学」や「臨床医学」、「医師国家試験」などについて、勉強法や暗記法を分かりやすくご紹介することを目標としています!😊

【過去ブログ】

・【医学生道場】腎臓の解剖!腎動脈、腎静脈の位置は?【解剖学】【腎臓内科】

・【呼吸音・副雑音(ラ音)】Wheeze?断続性?連続性?副雑音の種類を完全解説!【医学生道場】

目次

こんにちは!医学生道場です!💫

前回の頻脈性不整脈に引き続き、今回は徐脈

性不整脈について解説していきます。

―皆さん、房室ブロックの心電図の違い、わかっていますか?―

「なんとなくで覚えてしまっているから、詰められると分からない!」

そんな人も多いですよね。

徐脈性不整脈の心電図は雰囲気で解いてはいけません!!

今回の心電図についても、前回同様に、

数字(心拍数)・規則性(RR間隔)・問題文から推測する

の3つを押さえて解いていきましょう!!

国家試験レベルの問題が怖くなくなるはずです…!

このシリーズでは、まず基本の心電図「見方」と「考え方」を整理し、

今回は「徐脈性不整脈」について解説します!

最後に実際の国試の問題演習もありますので、

自分の目を鍛えて、波形の“雰囲気”ではなく、読み解く力を一緒に身につけましょう!🔥

心電図の波のそれぞれの名前や、何を表しているかについてなどは、前回の「虚血性心疾患」章での解説をご覧ください♪

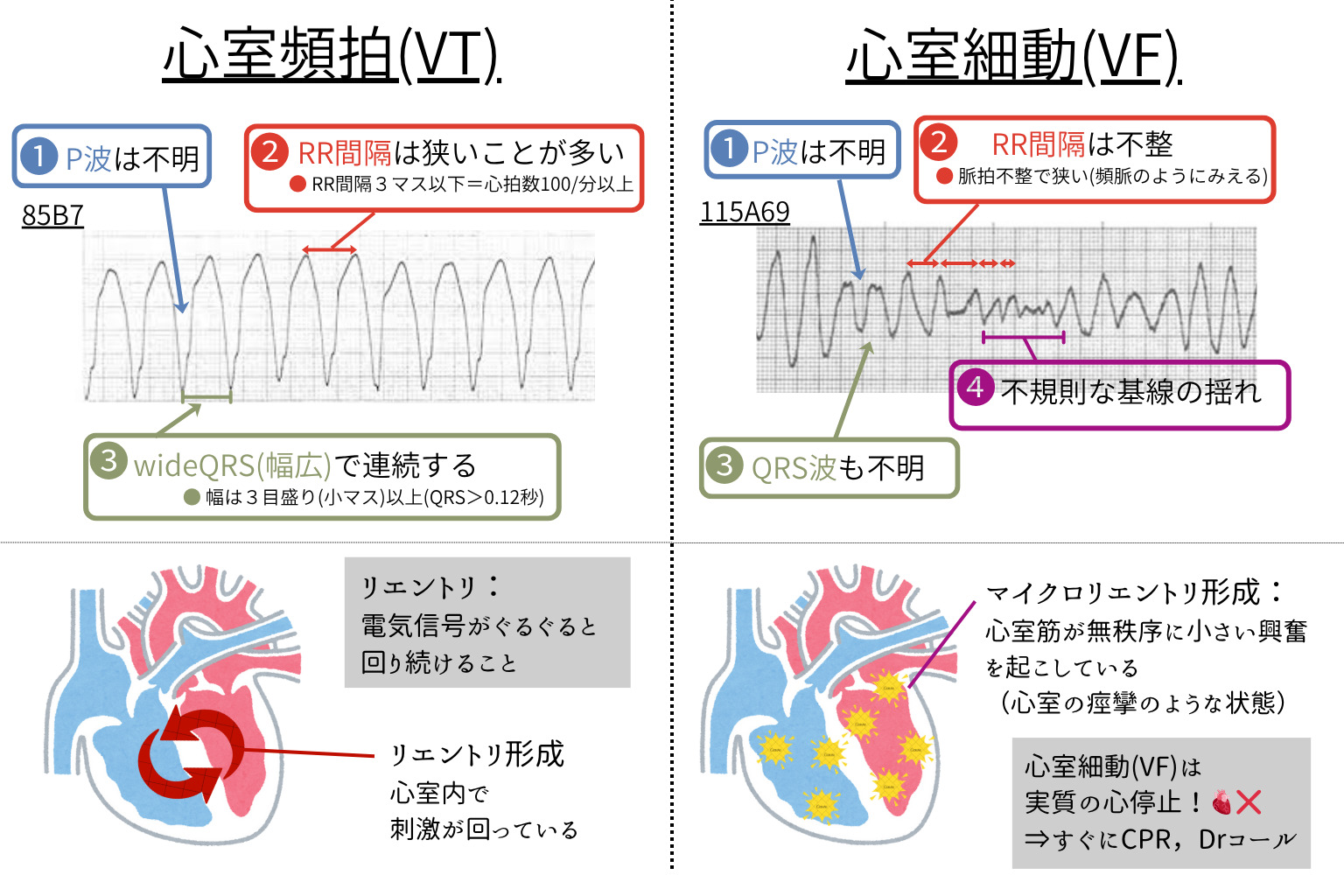

国試で頻出の心電図問題はたくさんありますが、今回は「徐脈性不整脈」のうち

『洞不全症候群(SSS)』

『1度房室ブロック』

『2度房室ブロック』

『3度房室ブロック』

について解説していきます!

国試に頻出なので、見逃せませんよ~!🔥

それでは、各疾患の説明について詳しくご紹介していきます。

各疾患の“見る順番” と “押さえる所見” をサクッと整理していきますので、

画像での注目ポイントと、暗記の重要ポイントを見落とさないようにしましょう!

☟☟☟

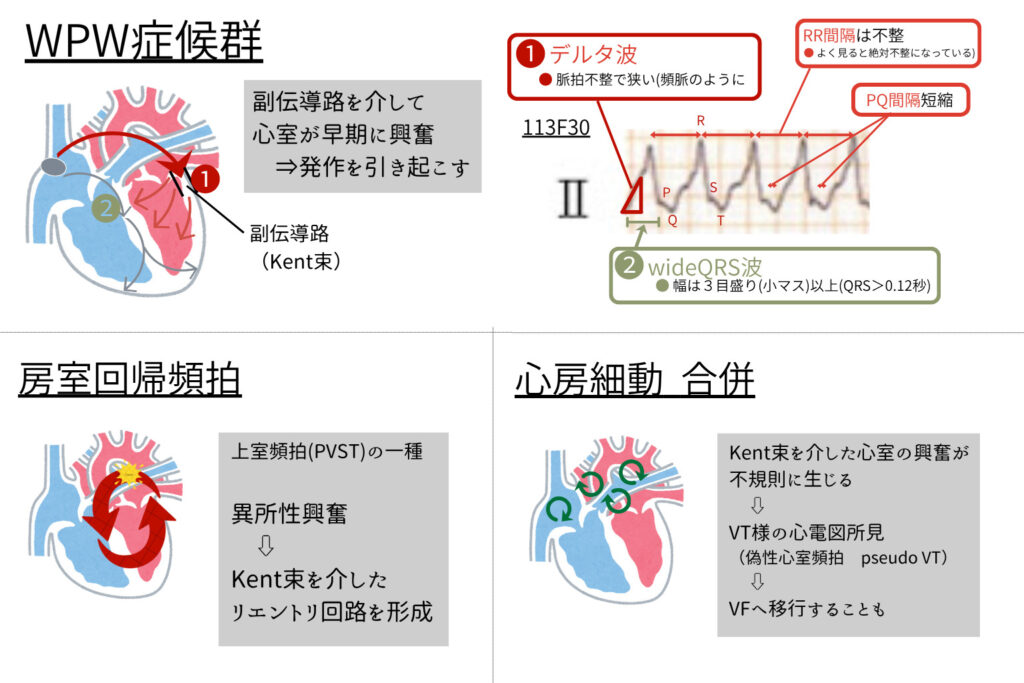

致死的不整脈を合併したWPW症候群では【房室結節を抑制する薬が禁忌】となることは国試での「禁忌肢」にも含まれてきます!しっかりと覚えておきましょう。

疾患を理解するときは、

「病態を自分の言葉で一行で言い換えること」

これを意識して行うことを忘れないようにしましょう

「原因→機序→所見→治療」の線を自分で語れるようになって帰ってくださいね!🙌

問題演習を通して、知識の確認に挑戦してみましょう!!🔥

10問となかなか多いですが、基本的な知識ですのでしっかり確認しておきましょう!

解答・解説

解答・解説

「房室ブロック」は覚えるのが大変!

徐脈性不整脈の中でも、洞不全症候群、1度,2度,3度房室ブロック、etc…これらの違いがスッと分かるように整理していきますので、必見ですよ!

「房室ブロック」波形の“見分けのコツ”を一緒に掴みましょう!

📘 循環器の勉強って難しい!

【全体像を把握する】:

まずはどのような病気があるのか、全体像を理解することから始めましょう。

例えば、このブログに載っている最初に色分けした分類の疾患をしっかり把握するところからスタートすると迷いにくくなります。

【分類を意識する】:

分類ごとにまとめたら、その疾患がどんな機序で起こるのか、このブログでも紹介している「一言説明」を自分でも作ってみましょう!

自分で分類・整理しながら学ぶことで、知識が繋がりやすく、記憶にも残りやすくなります。

【知識を深める】:

一人で問題演習するだけでなく、ぜひ医学生道場の医師講師と知識を深める作業をしてみましょう。学んだ内容を実臨床に結びつけながら理解できるようになります。

📝 循環器の勉強の参考書は何がいいの?

まずはQAなどの動画講座から始めると、体系的に理解しやすくなります。

文字ベースの知識をまとめたいタイプの方には、RB(レビューブック)やYN(イヤーノート)を併用するのもおすすめです。

参考書選びで悩んでいる方は、ぜひ医学生道場の医師講師にご相談ください!あなたの勉強スタイルに合ったアドバイスがもらえるはずです。

🌟 今からでも医学生道場は入れますか?

もちろんです!!

医学生道場で学ぶことに、早い・遅いは一切ありません。

今「もっと理解したい」「自分だけでは限界を感じる」「国試で戦える思考を身に付けたい」――その気持ちが生まれたその瞬間が最高のスタートです!

医学生道場には、大学では聞けない“臨床の言葉”で病態を語ってくれる、現役医師の講師陣が揃っています。

学ぶたびに、「あ、そういうことだったのか」と点と点が繋がる実感が得られ、知識が“国試で使える武器”に変わっていくと思います✨

『臨床感覚を持った理解を積み上げたい』

そう思えたら、ぜひ飛び込んできてくださいね。みなさんが成長していく過程を、医学生道場の教務・講師・スタッフたちが本気でサポートいたします。

※初回相談・質問もLINEからお気軽にどうぞ

さて、医師国家試験過去問分析第2回 第2章「頻脈性不整脈」についていかがだったでしょうか?

疾患理解・問題演習ともにしっかり行えましたでしょうか?

国試の問題は、一見すると「難しそう」と思えるものでも、

◯病態を“筋道”で理解する

◯知識を“使える形”で覚える

◯演習で“思考パターン”を身につける

この3つさえ押さえてしまえば大丈夫です。

まず原因→機序→所見→治療の流れを結び付け、「まずは簡単に自分の言葉で理解すること」を行いましょう!

さらに、問題を解いた後には、正誤だけでなく選択理由と迷いどころを言語化して、周辺知識までしっかり押さえてくださいね。

しかし、表面的な暗記や印象だけの判断では、確実に得点につながらないこともあるので、 思考のトレーニングをプロと一緒に積んでいきましょう🔥

「なぜその選択肢が正解なのか」だけで満足せず、

「なぜ他の肢は間違いなのか」 まで突き詰めて考えること、そして

「問われ方が変わったら自分はどう対応するか」 まで考える訓練が重要です。

こうした思考のトレーニングを積むことで、どんな問題にも柔軟に対応できるようになります。

ぜひ医学生道場で国家試験対策のプロセスを学びながら、自分の解答スタイルを磨き上げていきましょう🔥

医学生道場では、同じく「医師国家試験」の勉強を乗り越えてきた

先輩医師による具体的なアドバイス、全力のサポートで、皆さんをテスト合格、進級へと導きます💪

歳の近い現役医師だからこそのアドバイス、試験に向けた勉強方法の提案、不安や悩みの相談など、あらゆる面で医学生のみなさんをサポートいたします。

学生さんのお悩みを解決し、試験のその先を見据えた指導を行えるのは医学生道場だけです。

★個人ひとりひとりに合わせたカリキュラム

それぞれの学生さんの理解度に合わせたカリキュラムを作成させていただき、効率的に学習が進められるよう、授業をメイキングいたします。

★豊富なアウトプットの機会

現役医師講師がマンツーマンでサポートすることで、質問や復習、アウトプットの機会が豊富にあります。

しっかりとしたアウトプットにより、知識の定着が図れることは間違いなしです。

★モチベーション、気持ちの維持

医師講師だけでなく、教務の者が生徒さんひとりひとりを担当し、定期的なフィードバックや進捗管理をいたします。

学習のモチベーションを高く保てるだけでなく、いつでもどこでも、LINE📱でも電話☎でもお気軽にご相談いただけます。

★柔軟な学習スケジュール

月の受講回数や受講内容、テストの目標、最終的な目標など、ご自身で決定して頂けますので、自分のペースで学習していくことができます。無理せず、継続していくことが大切ですので、医学生道場ではその点を大切にしています。

医学生道場 医師国家試験合格(再受験者向け)コースの詳細はコチラ

医学生道場は現役医師講師による個別指導コーチングを行う医学生専門予備校です

少しでも興味をお持ちの方は、公式LINEもしくはお電話、ご相談フォームからお気軽にお問合せください◎

相談料は一切かかりません!

各SNSもチェック!☟

お役立ち情報が盛りだくさん!