はじめに ~OSCEに落ちないために~

- Pre-CC OSCEとは?目的と意義を知ろう

- OSCEは落ちるの?合格率と再試の仕組み

2-1. 合格率はどのくらい?

2-2. 再試験のルールと注意点 - OSCEの試験内容と評価ポイント

- 医療面接の対策ポイント完全ガイド

4-1. 問診の流れとコツ(OPQRST/さしすせそ)

4-2. 評価が下がるNG例と注意点 - OSCEに落ちる人の特徴とは?

- 【先輩に聞いた】やっておいてよかったこと8選

- OSCE対策は「医学生道場」にお任せ!

おわりに ~しっかり対策して万全の準備を~

目次

はじめに ~OSCEに落ちないために~

こんにちは!医学生道場です!

みなさま、体調に気を付けつつ医学部生活を堪能出来ていますでしょうか?

さて、今回はOSCE対策について、お話ししていこうと思います。

医学部4年生の壁、「OSCE(オスキー)」

「OSCEって聞いたことはあるけど、よく分からない」「そもそも再試ってあるの?」

という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

「最近OSCEが公的化されたせいで、OSCEに落ちる人が増えているらしい…!」

「OSCEは時間内に終わらなかったら即不合格なのかな…!?」

など、お悩みや不安を抱えた方に向けての記事にもなっています!

そこで今回は、「OSCEって何?」「どうやって対策すればいいの?」という基本から、「再試を避けるにはどうすれば?」という実践的な対策まで、医学生道場のノウハウをもとに詳しく解説します!

最後には先輩方に聞いた、「やっておいてよかったこと」なども載っています◎

ぜひ最後までご覧ください🙌

1. Pre-CC OSCEとは? 目的と意義を知ろう

『Pre-CC OSCE』はCBTとともに、共用試験を構成しています。

共用試験は、診療参加型実習(クリニカル・クラークシップ:CC)に参加するためのいわば“仮免許”試験として法的に位置づけられています。

CBTが医学的知識の理解を評価する学力試験であるのに対して、

OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)は医療面接や身体診察、手技などの基本的臨床能力を評価する実技試験です。

実際の医療現場に足を踏み入れる(CC)前に

「きちんとした言葉遣いや態度で問診ができるか」「基本的な診察・手技が身についているか」

といった点を確認するための試験になっています。

また、2023年4月からOSCEはCBTとともに公的化され、全ての大学において同一の基準で試験が行われるようになりました。

そのため、今までは各大学の先生が評価を行っていたため、ほんの少々大目に見てもらえる部分もありましたが、

今年度からは機構の方の評価を受けることになるため、「合格率が下がっている…⁉」とウワサされている訳なのです。

2. OSCEは落ちるの?合格率と再試の仕組み

➣合格率

OSCEは実際の診察を想定して行われる試験ですので、不安に思われる方も多いと思いますが、実際の合格率は90%前後と高く、落ちる人はそこまで多くありません。

各セクションについて、時間内に終わらせることが出来れば問題ありません!

が、逆に言えば手間取ってしまったり、時間切れになってしまうと不合格になる可能性がかなり上がってしまいます。

そのため、事前に練習を重ねることが大変重要になってくるのが分かるかと思います。

➣再試験のルールと注意点がある

Pre-CC OSCEに不合格となった場合、再試験があります.

ただし、再試験を受験するのは課題到達基準に達しなかった領域(≒手技)のみです。

ですので神経診察が上手くできずに再試験となった場合、再試験は神経診察だけ再受験すればよい、ということです。(ただし再受験料はCBTとOSCEの合計金額をもう一度支払うことになります)

再試験の合格判定は、再試験を受験した領域の評点のみを入れ替え、残りは本試験のデータを用いて行われます。

再試受験料も高いですし、その後の実習準備にも響いてきてしまいます…!なるべく再試験にならないよう、しっかりと対策をして臨みましょう!

ですが、OSCEの仕組みは少し複雑に感じるかもしれません…。以下でOSCE採点方法を説明していきます☟

3. OSCEの試験内容と評価ポイント

(https://www.cato.or.jp/cms/file.php?kubun=notice&id=3)

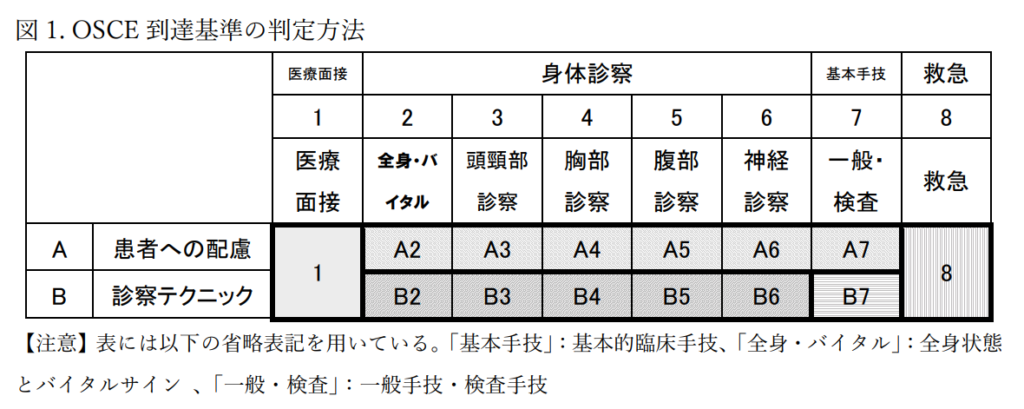

評価(採点)カテゴリーについては、

1.「医療面接」:A1,B1(単一領域として評価)

2.「患者への配慮」:A2~A7

3.「診察テクニック(身体診察)」:B2~B6

4.「診察テクニック(基本的臨床手技)」:B7

5.「救急」:A8,B8(単一領域として評価)

となっています。

このうち 2.「患者への配慮」(A2~A7)」と、3.「診察テクニック(身体診察)(B2~B6)」では、

複数の診察・手技での評点を合計して判定を行うカテゴリーです。

つまり、この2と3のカテゴリー内の1つの診察・手技を失敗したとしても、他の評点が高ければ挽回できる可能性があるということになります。

たとえ1つ失敗してしまっても、挽回できる可能性を信じ、冷静に受験し続けるのが大切だと分かっていただけるかと思います!(失敗しないように準備するのが大切ではありますが!)

4. 医療面接の対策 完全ガイド

さて、先ほどもお話した通り、OSCEには大きく分けて

・「医療面接」

・「身体診察(バイタルサインの測定、頭頚部診、胸部診察、腹部診察、神経診察)」

・「基本的臨床手技」

・「救急」

の領域があります。

身体診察の対策についてはこちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください♪

今回は、医療面接の対策方法、コツについてご紹介していきます。

4-1. 問診の流れとコツ(OPQRST/さしすせそ)

医療面接の流れとしては、

症状

⇓

「さしすせそ」

⇓

「かきくけこ」

⇓

解釈モデル

⇓

要約

⇓

クロージング(診察への移行、退室の際の配慮)

の順番を頭に入れ、過不足なく問診を行っていく事が最重要になります。

それぞれについて解説していきますので、お見逃しなく!☟

➣症状について

こちらは、カルテのSOAPにおいては「Subject(主観的情報)」にあたる項目です。

まず、症状について問診する際に便利なゴロ合わせをご紹介します。

【OPQRST】

Onset(開始):症状はいつ始まり、いつピークだったのか?起きる状況は?

Palliative・Provocative(寛解、増悪):どういうことをしたら症状が軽くなるのか?ひどくなるのか? +「日内変化」

Quality・Quantity(性状、強さ):(例えば痛みなら)どんな痛みだったのか? チクチク?鈍い? 痛みの程度は日常生活に支障をきたしているか?

Region(部位):どこに症状が出ているのか? (腹痛なら)お腹のどこが痛いのか?

Associated Symptoms(随伴症状):他にどんな症状があるか?(感冒症状は特に問診する)

Time course(時系列):痛みは持続している?間欠的?、(複数症状があれば)時間的関係を把握する

この他にも、「排便・排尿」「食欲・体重変化」についてはマストで聞くようにしましょう!

そしてさらに!

得られた症状から、掘り下げて問診を行っていく事も重要になってきます。

例えば、

尿 ⇒ 回数、量、色、濃淡

痰 ⇒ 色、性状

便 ⇒ 回数、色、性状

頭痛 ⇒ 場所、前兆、増悪因子

食欲、体重変化 ⇒ 増減の度合い、何カ月でどれくらい増減しているか

のように、主訴や随伴症状について掘り下げて聞くことを忘れないようにしましょう!

➣生活について 「さしすせそ」「かきくけこ」

こちらも、患者さんの疾患を探るうえで大変重要になってきます。

日本語なので、英語のゴロ合わせよりもど忘れしにくいのではないかな!と個人的に思っています😊

さ「酒・タバコ(程度・頻度)」

し「職歴、食事内容」

す「睡眠、ストレス」

せ「生理(最終月経)、性活動」

そ「その他(生活などについて)」

か「家族歴(血縁者の病気、同居人の症状)」

き「既往歴」

く「薬→常用薬(薬の容量・回数は守っているか)

→アレルギー(薬、食べ物等) 」

け「健診、他の病院にかかっているか」

こ「渡航歴」

⚠️これらを患者さんに聞く際には、『患者への配慮』が必要になってくる場合があります。

例えば家族歴を伺う時には、「症状と関連があるかもしれないので、ご家族のことをお聞きしますね」や、

比較的プライバシーの配慮が必要な質問(月経など)の前には「皆さんにお聞きしているのですが」などのワンクッションが採点のうえで重要になってきます。

唐突・脈絡のない質問であったり、質問内容が飛び飛びになってしまうようなことはなるべく避けましょう。

➣解釈モデル

患者さんが予想・心配している病気や、気になっていること、検査などの希望について聞いていきます。

「症状について、何か気になっていることや不安に感じている病気などはありますか?」

「今回の診察にあたって心配事や希望はございますか?」など、実際の診療を意識しています!というアピールを忘れないで下さい!

「問診中に言い忘れたことがないか、社会的状況などで心配事はないか」なども追加で聞いたり、患者さん役の方が質問や意見が言える雰囲気にすることで、減点になりにくいかもしれません👌

⚠️評価(採点)ポイントとして『解釈モデル』を聞くことはとても重要です!

絶対に聞き漏らさないようにしましょう!

➣要約

患者さんの話をまとめ、なるべく時系列に沿ってまとめていきましょう

「お話をまとめていきますので、何か過不足があったら教えてください」などのコミュニケーションを忘れずにする必要があります。

➣クロージング

面接終了後、患者さんが退出する際に配慮の声掛けを行います。

「(これで医療面接を終了いたします。待合室でお待ちくださいね。)お大事になさってください」

「お気をつけて」

などの言葉をいくつか想定して用意しておきましょう◎

また、高齢の方など、必要であれば介助を行うことも大切だと頭の片隅に置いておいてください。

これらの流れをしっかりと頭に入れ、反復練習をし、時間内に終わらせる感覚をつかめば怖いものナシです!

みなさんお分かりの通り、OSCEに向けては練習あるのみ!一緒に頑張りましょう!🙌

5. OSCEに落ちる人の特徴とは? 評価が下がるNG例と注意点

1.手順を誤ってしまう(採血の手技において、針を抜く前に駆血帯を外してしまう など)

2.専門用語を使いすぎている

3.患者さんへの配慮の声掛けが不十分(「聴診器が冷たかったらおっしゃってくださいね」など)

4.手術のガウンの着方、感染防具の着用順番を誤る

5.心電図の貼り方が✕

このようにいくつか挙げただけでも、かなりアウト・致命的なミスをおこなってしまう人の特徴は割とあるんです…。

特に『一般手技・検査手技 B診察テクニック』はその1領域のみで採点されるため、特に気を付けて練習・受験するようにしましょう!

これらを踏まえ、学校の実習や、CATOの動画を見ながら、習ったとおりにできるよう沢山練習をしましょう!!

コチラ↓のYoutubeも参考に、OSCEに落ちる人の特徴を掴んで、対策をしちゃいましょう!

【先輩方に聞きました!】やっておいてよかったこと8選

OSCE対策のコツ

→ 困ったらまず、経験者に頼ろう。

→ 部活・実習班・近くの席の人… いろいろな人に協力してもらおう!

→ 細かい言葉づかい・流れに注意。

→ 自分の癖を客観的に知るチャンス。

→ 「やって終わり」ではなく「改善→成長」へ。

→ 緊張感に慣れることが大切!

→ リアリティある練習ができる!

→ 医師・患者役でない人からの客観的フィードバックが効果絶大!

おわりに ~OSCE対策は「医学生道場」にお任せ! ~

この記事では、OSCEについての基本情報やOSCE対策について、やっておいてよかったことなどを紹介してきました。

OSCEって、聞けば聞くほど、調べれば調べるほど不安になりますよね。

✅ 「本当に通るのかな…?」

✅ 「何から手をつければいいか分からない…」

でも、安心してください。

医学生道場が、その不安、まるごと引き受けます!

医学生道場では、皆さんの不安や悩みをすべて受け止め、CBT・OSCE合格に対して全力でサポートし合格へ導きます!

🎓 医学生道場とは?

現役医師講師による個別指導コーチングを行う医学生専門予備校です。🩺

そのため、

「医学生道場」で診察・手技がバッチリ教われます!

⚫︎OSCEまでの勉強のスケジュールを立ててほしい

⚫︎医療面接について、詳しく解説してほしい

⚫︎OSCEの練習を一緒に行い、重要部分を伝授してもらいたい

⚫︎OSCEを時間内に終えるスキルや、臨床の場において必要なスキルを知りたい

などのお悩みや要望をすべて解決することができます!

OSCEの対策として一番重要なのは、何度も実践を重ねて慣れていくこと。

医学生道場では、OSCEの対策に特化した「医学生OSCE対策コース」があります。

◎医学生道場の医学部OSCE対策コースは臨床現場で働いている現役の医師講師と共に、模擬テストや反復練習を行いながら、徹底的にOSCE対策を行います。

◎医師講師からマンツーマンでの指導を受けることができるため、本番さながらの雰囲気で、具体的なアドバイスを受けることができます。

◎また、医学生道場ではオンライン授業にも対応しているため、全国どこからでもOSCE対策を行うことができます。

CBTが終わり、OSCEまで時間がない方でも大丈夫です!!

医師講師と対策することで、短時間で効率的に実力を身に付けることができます◎

医学生道場で、ともにOSCE合格を目指しましょう!

医学生道場 OSCE対策コースの詳細はコチラ

少しでも興味をお持ちの方は、公式LINEもしくはお電話、ご相談フォームからお気軽にお問合せください! 相談料は一切かかりません!

各SNSもチェック!☟

お役立ち情報が盛りだくさん!