🖊 著者紹介

SH 都内私立医学部3年生

現在、所属部活主将。2年の前期で成績を大幅に落とすも、後期の期末で成績を上げ無事進級。自分自身、不器用なためプライベートと勉強と部活の両立を目指し日々模索中。ブログでは自身の経験を活かしてどのように成績を上げればよいのかや勉強方法を紹介。現在、来年のCBTに向けて情報収集中。

目次

はじめに

皆さんこんにちは。医学生道場です。この記事を読んでいるということは再試験にかかり、ショックを受けているのかもしれません。

「再試通知が来た瞬間頭が真っ白になった。」

「勉強したのになんで自分が、、、と失望」

など様々な感情が心に渦いていることでしょう。私自身も再試にかかった経験がありひどく落ち込んだ経験があります。しかし、再試験=終わりではありません。立て直すチャンスです。もしも、国試で同じミステイクをして失点し不合格になってしまったら、やり直しは効きません。今ここで振り返ることでそのような事態を防ぐことができます。

そこでこの記事では留年を回避するための、再試験の攻略法を紹介したいと思います。

再試験の攻略法は大きき分けて以下の3点です💡

・ 出題傾向を分析

・頻出の問題をあぶりだすなど取捨選択を、

・過去問とレジュメ→アウトプット→覚えられないところだけ暗記ノートにまとめるでの高速演習

なぜ基礎医学は再試にかかりやすいのか

基礎医学は医学部に入学して最初に立ちはだかる最初の壁でもあります。発生、免疫、薬理、解剖、などこれらの科目は再試にかかりやすいです。実際、私も解剖の再試にかかった経験があります。再試にかかりやすい要因として以下が考えられます。

・知識の範囲が膨大なため暗記量が膨大

・重要な箇所が分かりにくく山がはりづらい

・臨床と結び付けづらくモチベがあがらない

だからこそ多くの学生が再試にかかりやすいのです。したがってきちんと

よくある再試勉強失敗例

❌パターン① 教科書を1ページ目から読み直す

真面目で完璧主義の学生に多いのが、「間違えた部分を放置できず、もう一度最初からやり直そう」と考え、教科書や参考書を一から丁寧に読み直してしまうパターンです。一見すると堅実で良い方法に思えますが、再試験までの限られた期間を考えると、これは非常に危険な学習法です。基礎医学は膨大な範囲があり、全てを一から復習するのは現実的ではありません。特に、試験に出題されない細かい部分や周辺知識に時間を費やしてしまうと、得点に直結しないまま貴重な時間を失ってしまいます。再試対策では、まず過去問や出題傾向から優先順位をつけ、頻出範囲や弱点に集中して取り組むことが、最短で合格点に到達する鍵となります。

❌パターン② ノートまとめや色ペン勉強に没頭

きれいなノートを作ると勉強した気になりますが、頭に残っていなければ意味がありません。「理解」より「作業」になってしまっている状態は非常に危険です。分からないところ、どうしても覚えられないところをすぐに見返せるように簡単にまとめておくことは有用かもしれません。しかしどれだけ丁寧にまとめてもそれを白紙に同じように知識を書き出せるようにならないと、その丁寧なまとめはまったく意味を成しません。勉強はインプットではなくいかにアウトプットして、本番の試験でも知識を引き出して正しい解答を導けるかが勝負です。過剰にインプットに時間をかけるのはやめましょう。

❌パターン③ 過去問を“答え合わせ”だけで終わらせる

過去問演習は有効な学習法ですが、ただ解いて答え合わせするだけでは効果が半減します。大切なのは、正解・不正解の理由を明確にし、「なぜその答えになるのか」を理解することです。また、同じテーマが他の年度や形式でどのように問われているのかを比較・分析することで、出題者の意図や頻出パターンが見えてきます。こうした振り返りを通して、知識が定着し応用力が高まり、本番での対応力が向上します。

✅まとめ|“やった気”ではなく“点につながる勉強”を

再試に受かるために必要なのは、努力の量ではなく方向性の正しさです。

「がんばっているのに伸びない」と感じている人ほど、やり方を見直すタイミングかもしれません。本試験から再試験までの時間が短いことも多く、効率性が求められます。

次章では、**再試を突破した学生たちが実践している“合格の鉄則”**を詳しくご紹介します。

再試に合格する人がやっている3つの鉄則

再試までの期間が短いことが多いです。また、夏の再試験は東医体があることもあり、いかに効率的に知識を詰め込み直せるかが勝負です。ここで皆さんには最短ルートでいかに再試まで仕上げるかをご紹介したいと思います。

1.出題傾向を徹底分析

まずは再試験の出題傾向を分析しましょう。 再試は本試からいかに変わるのか、自分はどこをどのように間違えたかを分析してください。先輩に救いを乞うのも有益です。もしも、見当がつかない場合は授業の主任教授に面談を申し込むのもいいでしょう。基礎医学に関して言うと、一般的に大学の教授によって出題形式、出題傾向が全く異なります。一般的におすすめされているテキストをやりこむ前にまず教授と面談してテストや再試勉強時方法について質問してみましょう。

その時に

・自分は合格点とどのように乖離があったのか

・どの範囲の失点が多かったのか

・どこを重点的に勉強すべきなのか

・再試験はどのように出題されるのか

を質問してみてください。先生も不合格にしたいのではありません。親身になって答えてくれることと思います。

教授によっては明確にここは確実に習得しておいてほしいというアドバイスをくれることもあります。怖気つかずに使える手段は使いましょう。

2.取捨選択の徹底

再試までの時間が限られている中、「全部やろうとする」のはむしろ逆効果です。実際、「とにかく教科書を最初から読み直そう」「全講義動画を倍速で見直そう」…そうやって焦って手を広げすぎた結果、どれも中途半端になってしまうパターンが非常に多いのです。中途半端になることは勉強不足を生むだけではなく、心理面からも終わらなかったからどうせ解けないとネガティブな結果に導きがちです。

大切なのは、「合格に必要なライン」だけに狙いを定めて取り組むこと。基礎医学の再試験は、満点を取るための試験ではなく、最低限の理解ができているかを確認する試験です。つまり、合格点ギリギリでも「受かればOK」なのです。

では何を優先するか?

基本は以下の3つに絞り込みましょう:

- 過去問で繰り返し出ているテーマ・設問形式

- 配布プリントや講義スライドの太字・強調ポイント

- 授業中に教授が「ここ大事」と言っていた箇所

また、「苦手だけど頻出」な分野は逃げずに対策し、逆に「出題の可能性が低い範囲」は思い切って後回しにすることも戦略です。

もし自分ひとりでは「何を切って、何を残すか」の判断が難しいと感じたら、経験のある人に相談することがベストです。先輩や友達に聞いてみたら今まで存在を知らなかったレジュメや資料がもらえたなんてこともあると思います。自力で迷い続けて時間を無駄にするより、最短ルートを見つけてそこに全力を注いだ方が、合格の可能性は確実に上がります。

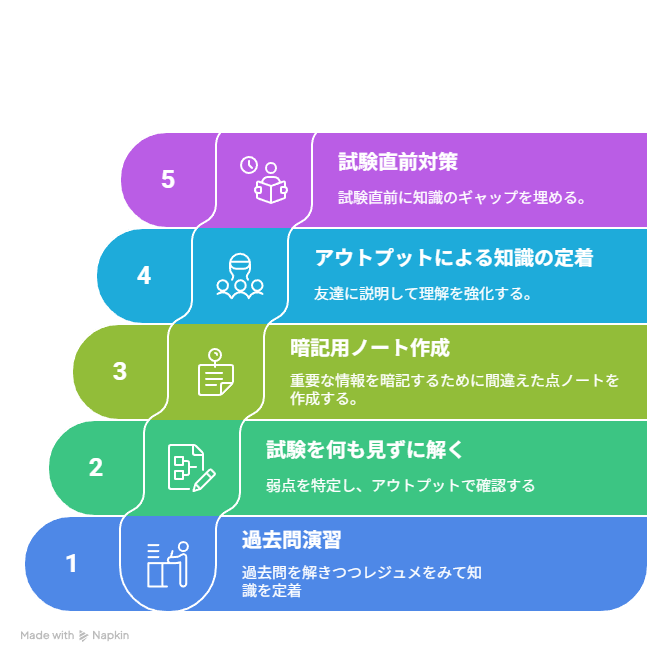

3.「過去問レジュメ→アウトプット→暗記ノート」で高速演習

- まず過去問をやる(間違えてもOK!)

- 解説とCBT用テキストで「なぜ間違えたか」を理解

- ポイントをノート1ページにまとめて、友達と口頭確認

まずは過去問に取り組むことから始めましょう。基礎医学の再試対策では、レジュメをじっくり読み込む時間はほとんど残されていません。過去問の横にレジュメを置き、答えを確認しながら進めてください。ただ正解することにこだわるのではなく、間違えた問題や理解があいまいな部分を学習のチャンスと捉え、深く理解することに重点を置きましょう。次に、何も見ずに過去問を最初から解いてみてください。全く分からなかった問題や、学習した記憶はあるものの知識が定着していなかった部分を洗い出し、それらを書き出してまとめノートを作成します。このノートは、必ず覚えるべき頻出機序や疾患の比較など、試験に直結するポイントに絞って作ることが大切です。試験前の暗記用ノートとして活用し、知識の穴埋めを効果的に進めましょう。ノートは丁寧に美しく作る必要はなく、自分が見て分かれば十分です。また、時間に余裕があれば友達に説明したり、声に出して自分で唱えたりすることで、理解度がさらに深まります。こうしたアウトプットは、自分の理解不足を明確にし、効率的な復習につながるためおすすめです。

再試は“努力”より“戦略”がものを言う

この3つを見て、「当たり前じゃん」と思った人もいるかもしれません。

でも、実際にこれをきちんと実行できている人は、案外少ないのが現実です。

「戦略的に取り組むこと」。限られた時間の中で、最短で合格するルートを見つけることが、再試突破のカギなのです。具体的には、過去問を活用して頻出分野や出題パターンを徹底的に分析し、重要なポイントに集中して学習することが求められます。また、ただ闇雲に勉強時間を増やすだけではなく、自分の弱点を把握し、そこを重点的に補強することで効率的に得点力を伸ばせます。無理に全範囲を完璧にしようとせず、合格に直結する部分に絞って時間を使うことが成功への近道です。こうした戦略的な取り組みが、再試の壁を乗り越えるための最も確実な方法なのです。

医学部専門塾「医学生道場」だからできる、再試対策の強み

「何から始めたらいいか分からない」「一人だと不安」――そんなときに力になるのが、医学部生専門の個別塾『医学生道場』です。

医学生道場では、過去に多くの再試験受験生をサポートしてきた講師が、あなたの状況に応じて**“再試合格だけ”に特化した対策法**を提案します。

特徴は以下の3つ:

- 全国の医学部の試験傾向を把握しているため、出題パターンをもとに「出るところだけ」指導

- 再試までの時間を逆算し、「何を、いつ、どれくらいやるか」を一緒に計画

- 「わからないところを、わかるまで」つきっきりで教える1対1の個別徹底指導

自己流で遠回りする時間は、もうありません!

さいごに 再試は“終わり”じゃない、むしろ“学び直し”のチャンス

再試を経験すると、「自分はダメなんじゃないか」「医者に向いていないかも」と不安になるかもしれません。

実際に私もそうやってひどく落ち込みました。でも、再試になったのは、知識が足りなかったからではなく、“やり方”が合っていなかっただけです。

今のうちに正しい勉強法を身につければ、再試だけでなく今後の医学部生活や国家試験にも活かせる武器になります。ピンチをチャンスに変えたいあなたへ、医学生道場は全力で寄り添います。以下よりご相談に乗りますのでお気軽にご連絡ください。

FAQよくある質問

Q 再試にかかってしまった。どのように対策したらいいか分からず困っている。」

A出題傾向を分析し、頻出の問題をあぶりだすなど取捨選択をを行い、 過去問とレジュメ→アウトプット→覚えられないところだけ暗記ノートにまとめるで高速演習 を行うことがおすすめです。

Qなぜ基礎医学は再試にかかりやすいの?

A.基礎医学は①知識の範囲が膨大なため暗記量が膨大②重要な箇所が分かりにくく山がはりづらい③臨床と結び付けづらくモチベがあがらないため再試にかかりやすいです。

Q.よくある再試の失敗例は?

A.① 教科書を1ページ目から読み直す ②まとめや色ペン勉強に没頭 ③ 過去問を“答え合わせ”だけで終わらせる などがあります。インプットに時間をかけすぎずにアウトプット中心の学習で再試合格を目指しましょう。