【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部OSCE対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

💡今回のブログのポイント

・OSCE再試験とは?到達基準や再試験までの流れ、落ちやすい人の特徴を解説

・OSCE再試験の対策方法「フィードバック」「実践練習」「マインドセット」

・OSCE再試験での注意点「当日の予行演習」「身だしなみ」「体調管理」

目次

はじめに

こんにちは!

この記事を開いたあなたは、きっと「OSCEに自信がない…」「もし落ちたらどうしよう…」と不安な気持ちでいっぱいなのではないでしょうか?大丈夫、あなたのその気持ち、痛いほどよくわかります。

OSCE(Objective Structured Clinical Examination)は、医学部での大きな山場のひとつ。知識だけでなく、実技、態度、コミュニケーションなど、医師としての総合力が試される試験です。そんなOSCEだからこそ、落ちると大きなショックですし、再試験となればプレッシャーも一層増します。

でも、安心してください。この記事では、OSCEで落ちてしまう人の特徴や、再試験になった場合の流れ、そこからの対策法と注意点を詳しく、かつ親しみやすく解説していきます。

OSCE医療面接対策の人気ブログはこちら↓

1.再試験について

OSCEに落ちたとき、頭が真っ白になる気持ちはよく分かります。「自分だけ落ちたのでは?」と感じてしまうかもしれません。でも、まず大切なのは、冷静に現実を把握することです。「OSCEで落ちるとはどういうことなのか」「」「よくある失敗の傾向」などを知っておけば、今後の対策も立てやすくなります!

① OSCEで「落ちる」とはどういうこと?

💡ポイント

・本試験の到達基準を把握する

・再試験を受験する領域 を把握する

・再試験到達基準 を把握する

OSCEで「落ちる」ということはどういうことかを解説するために、まず本試験の判定方法を確認してみましょう。以下は医療系大学間共用試験実施評価機構である、CATOの資料を参考にしました。

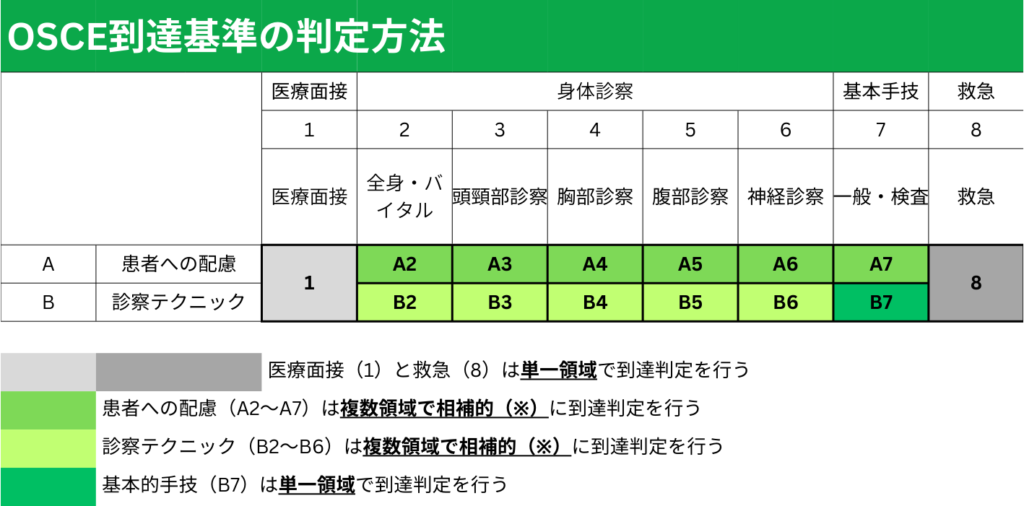

<本試験の到達判定>

(※)相補的な到達判定の例(A 項目の場合):図内の A2~A7 の領域の受験者の評点(得点

率)の合計が、同領域の到達基準(得点率)の合計を下回った場合に不合格と判定する。

上記表のとおり、OSCE本試験は「医療面接」「全身状態とバイタルサイン」「頭頸部診察」「胸部診察」「腹部診察」「神経診察」「一般手技・検査手技」「救急」の8つの課題があります。それぞれの課題で、「患者への配慮」「診察テクニック」をA、B、C、Fの4段階で評価されます。

Aは「満点または満点に近い」

Bは「評価カテゴリーまたは課題の到達基準に達している」

Cは、「かろうじて評価カテゴリーまたは課題の到達基準に達している」

Fは「評価カテゴリーまたは課題の到達基準に達していない」

です。

到達判定ですが、医療面接と救急は単一領域で評価され、身体診察と基本的手技の患者への配慮は複数領域で相補的に、身体診察の診察テクニックは複数領域で相補的に評価されます。基本的手技の診察テクニックは単一領域で評価されます。

したがって、医療面接と基本的手技、救急は大きなミスをしてしまうと不合格になりやすいですが、身体診察は一つの課題でミスをしても、他の課題で高得点を取れればカバーができるため、不合格になりにくいということになります

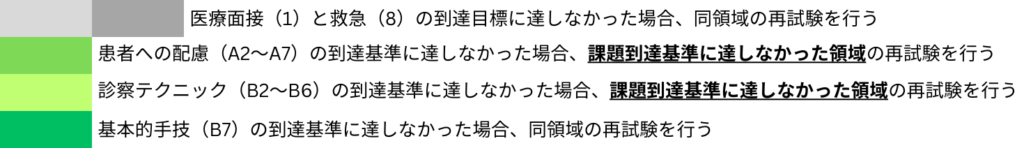

<再試験を実施する領域>

次に、再試験を実施する領域はどこなのか解説します。

再試験は、「F」評価になった課題のみ受験することになります。

例えば、

【単一領域で評価する課題で不合格】

医療面接で「F」となった場合、再試験では医療面接のみ受験します。

【複数領域で相補的に評価する課題で不合格】

患者への配慮で「F」となった場合、再試験では「F」と評価される原因となった課題(例:胸部診察)のみ受験します。

<再試験の到達判定>

最後に再試験の到達判定です。

基本的には本試験と同様ですが、患者への配慮(A2~A7)、診察テクニック(B2~B6)は本試験のデータを再試験のデータに置き換えて、相補的に到達判定を行います。

② OSCE再試験になった場合の流れ

OSCE再試験はどんなふうに通知されるのか、いつ知らされるのか不安な人も多いと思います。調べてもなかなか出てこない…そこで、現役医学生が、「実際の流れ」をお答えします。

OSCE本試験から1週間ほどで、大学から試験結果の通知が来る

↓

数日後に共用試験実施評価機構から個人成績表が届く(個人成績表にはどこの領域で「F」となったのか記載されている)

↓

(大学の先生とフィードバック)

↓

約1か月後に再試験受験

実際の流れは上記のとおりです。先生とフィードバックがあるかは大学により異なると思いますが、なぜ評価が「F」となってしまったか先生に聞くことはとても重要です◎

③ OSCEで落ちる人の特徴

③ OSCEで落ちる人の特徴

ここで、実際にOSCEで不合格になりやすい人の傾向を3つ紹介します。これを読むことで、再試験に向けて自分を客観的に見直すヒントになるかもしれません。

1)準備不足タイプ

もっとも多いのがこのタイプ。OSCEの性質を理解せずに、「とりあえずマニュアル読んどけば大丈夫でしょ」と軽く考えてしまうパターンです。模擬練習をサボったり、フィードバックを受けても改善しなかったり、問題点を放置したまま本番を迎えると、当然失敗します。特に、OSCEは“実際に体を動かして練習しないと身につかない”試験です。読んで分かったつもりでも、実際にやってみると全然うまくいかないということはよくあります。チェックリスト形式の採点が多いので、細かい手順の漏れがそのまま減点につながる点も注意が必要です。

2)緊張で実力が出せないタイプ

これは結構悔しいタイプです。普段の練習ではちゃんとできていたのに、いざ本番になると緊張してしまい、手順が飛んでしまったり、声が小さくなってしまったり……。「頭が真っ白になる」という人も多いです。このタイプの人には、「練習で本番を再現する」ことが必要不可欠です。白衣を着て、タイマーを使って、見知らぬ人を相手に模擬OSCEを行うことで、本番の雰囲気に慣れておきましょう。さらに、緊張対策としては、深呼吸やルーティンを作ることも有効です。例えば「試験開始の合図が出たら、必ず深呼吸を一回してから挨拶をする」と決めておくと、心が落ち着きやすくなります。

3)コミュニケーション不足タイプ

OSCEは「手技の正確さ」だけを評価する試験ではありません。むしろ、模擬患者さんや試験官とのやり取りの自然さが合否を大きく左右します。症状を聴取するときに相手の目を見ず、メモばかり取ってしまう学生や、説明を専門用語でまくしたててしまう学生は、どうしても「不合格」に近づいてしまいます。医療現場では「患者に安心感を与える姿勢」が求められるため、丁寧な挨拶や共感の言葉を添えるだけでも印象は大きく変わります。

このタイプの人に必要なのは、「正確に話す」よりも「伝わるように話す」という意識です。例えば「ちょっと胸が苦しいんですね。つらいですよね」と一言添えるだけで、患者役の人が安心し、試験官も評価しやすくなります。言葉遣いに不安がある人は、先輩や友人に模擬患者役をしてもらい、フィードバックを積極的にもらうとよいでしょう。

2.再試験の対策

さて、もしあなたがOSCEの本試験で不合格になってしまった場合、ここからの行動が極めて重要です。落ちたという事実に落ち込む気持ちは当然ありますし、恥ずかしさや不安もあるかもしれません。でも、再試験は「挽回のチャンス」です。焦らず、冷静に、そして着実に合格へ向けた準備を進めましょう。

OSCEの再試験で合格を勝ち取るには、大きく3つの柱を意識することがポイントです。順に見ていきましょう。

① フィードバックを最大限に活かす

💡ポイント

・個人成績表でどの領域が不合格か把握

・大学の先生とフィードバック

・苦手を分析

再試験対策で最初に取り組むべきことは、「本試験での失敗をしっかりと分析すること」です。OSCEを受験した全員に個人成績表が配布されます。これには、どのステーションで基準を満たせなかったかといった情報が記載されています。ただ、個人成績表には「患者への配慮」か「診察テクニック」のどちらかで「F」の評価を受けたということしかわかりません。

したがって大学の先生と面談を行い、どのような点が具体的に到達基準に達していなかったのかフィードバックを行う必要があります。

このフィードバックは、いわば「改善のための答え合わせ」です。たとえば、

- 「患者への説明が不十分だった」

- 「手技の手順が一部抜けていた」

- 「声が小さく、患者とのコミュニケーションが不明瞭だった」

- 「緊張のあまり、表情が硬くなっていた」

といった具体的な指摘があれば、それをそのまま対策に反映させることが可能です。

ポイントは、これらを「受け流ししないこと」です。印象に残った点だけで済ませず、ノートやカードに書き出し、カテゴリごとに整理してみましょう。たとえば、「手技の不備」「説明不足」「非言語的コミュニケーションの欠如」などに分類すると、自分の苦手傾向がはっきりと見えてきます。

担当教員に面談を申し込むだけでなく、OSCE経験者の先輩に相談するなど、「自分の弱点を明確にする努力」を惜しまないことが大切です。

② 実践練習をとにかく繰り返す

💡ポイント

・OSCEは 「パフォーマンス型」の試験

・ロールプレイ、動画撮影、模擬試験形式などの方法で練習

・実践練習をとにかくたくさんする

OSCEは、暗記や知識だけでは太刀打ちできない、いわば「パフォーマンス型」の試験です。だからこそ、頭の中で理解しているだけでは不十分。体を使って、動作や言葉をスムーズに出せるようになるまで、繰り返し練習することが何より大切です。

特に再試験までの限られた時間を有効に使うためには、以下のような「実践重視」のトレーニングが効果的です。

- ロールプレイ練習:友達とペアを組んで、毎日ステーションの流れを再現する練習をします。医療面接や説明の練習では、役割を交代しながら「患者役」も経験すると、新たな気づきが得られます。

- 動画撮影して振り返り:自分の実技や面接の様子をスマートフォンで録画し、後から客観的にチェックしましょう。癖やミス、口調の速さなど、自分では気づかない部分が浮き彫りになります。

- グループ練習や模擬試験形式:仲間と複数人でステーション形式の練習を行うことで、より本番に近い緊張感が再現されます。時間制限や順番待ちのプレッシャーを体験することも有効です。

- 臨床の現場を観察する:病院実習や見学のチャンスがあれば、実際の医師の動作や言葉の使い方を観察しましょう。プロの動きは、教科書だけでは得られない学びの宝庫です。

重要なのは、「完璧な練習を1回する」よりも、「不完全でもいいから何度も繰り返す」ことです。反復によって動作が自然になり、本番での緊張下でも体が自動的に動くようになります。

③ マインドセットを整える

💡ポイント

・再試験になった焦りは本番で実力を発揮できなくなる原因となる

・マインドコントロールが重要

・十分な睡眠、深呼吸、他人と比べない

実は、再試験で最大の障壁になるのが「心の状態」です。知識も技術もあるのに、再試験というプレッシャーによって実力を発揮できなくなるケースは少なくありません。

「また落ちたらどうしよう」「他の人はうまくやっているのに、自分は…」といった不安や自己否定の感情が心を支配してしまうと、どれだけ準備をしても、集中力や判断力が低下してしまいます。

そこで必要なのが、マインドセットの整備です。以下のような工夫を、日常的に取り入れてみてください。

- 前日は無理に詰め込まない:しっかり眠ることが、当日の集中力と冷静さにつながります。

- 緊張を感じたら深呼吸の習慣:緊張は完全にゼロにはできませんが、コントロールはできます。数秒かけて深く呼吸することで、心拍数と不安を下げる効果があります。

- ポジティブな言葉を自分にかける:「自分はちゃんと準備してきた」「前よりも成長している」と、繰り返し言葉に出して自信を強化しましょう。

- 他人と比べない:大切なのは「他人と比べて優れているか」ではなく、「昨日の自分より進歩しているか」です。日々の小さな改善を自分で認識することが、自信の源になります。

3.再試験に関する注意点

最後に、再試験を受けるにあたっての注意点を3つ紹介します。ここを知らずに失敗するケースもあるので、しっかりチェックしておきましょう!

① 試験当日の動きに慣れておく

再試験では、本試験と同様に大変緊張します。そのため、当日の流れがわかっていないと焦って精神が乱れることになりかねません。落ち着いて受験するためにも当日の流れはしっかりと確認しておきましょう。

・集合時間は何時か

・持ってきた荷物はどこに置くのか

・お手洗いに行く時間はあるのか

こういった当日の流れをイメージトレーニングしておくことがとても大事です。特に再試験は「一度失敗している」という意識から、余計に心が揺れやすい状況にあります。だからこそ「当日困るポイントをゼロにする」ことが、安心材料となり集中力につながります。可能であれば友人と一度シミュレーションしてみるのも効果的です。

② 身だしなみや態度にも気を配る

医療現場では、清潔感や礼儀も重要な評価対象です。OSCEでも当然、それがチェックされます。

・髪型や服装が乱れていないか

・話し方が丁寧かどうか

・患者役に対する態度が適切か

再試験では特に「人としてどうか」という観点でも見られるので、身だしなみに手を抜かないようにしましょう。さらに、入室時の挨拶や退出時の一礼など、基本的な所作ができているかもポイントです。形式的に見えても、医師としての第一印象を評価する重要な場面です。自信のある姿勢で臨むことも、意外と重要な合格ポイントです。

③ 焦って詰め込みすぎない

「落ちた分を取り戻さなきゃ!」と焦って、詰め込みすぎて体調を崩す人も少なくありません。1日中詰め込むより、「午前に2ステーション練習して、午後は復習&休憩」といったメリハリのあるスケジュールを立てましょう。大切なのは“毎日続ける”ことであって、“限界まで追い込む”ことではありません。特に睡眠不足は、試験当日の記憶力や判断力を大きく低下させます。再試験直前こそ「健康管理=勉強の一部」と捉えることが大切です。

また、焦りをコントロールするためには、試験前に「やることリスト」を作り、必要以上に不安にならない工夫も効果的です。今日の練習が終わったら一旦区切りをつけ、気持ちを切り替える習慣を持ちましょう。短時間でもストレッチや軽い運動を取り入れると、集中力が戻りやすくなります。

おわりに

OSCEで落ちてしまったとき、「なんで自分だけ…」と悩む人は本当に多いです。でも、再試験というチャンスがあるのは、あなたの可能性がまだ十分にある証拠です。

OSCEは、医師として必要な力を養うための通過点にすぎません。再試験に向けてしっかり準備すれば、むしろ一度つまずいたことがあなたの“成長の糧”になります。

大丈夫。あなたはまだやれることがたくさんあります。次こそ自信を持って、堂々と「合格」を勝ち取ってください。応援しています!

FAQ

Q1. OSCEに落ちる人って本当に多いの?

A. 決して「自分だけが失敗した」というわけではありません。OSCEは知識だけでなく、態度・実技・コミュニケーションすべてを見られる試験なので、普段の筆記試験よりも不合格者が出やすいのです。特に「準備不足」「緊張」「コミュニケーション不足」などが原因でつまずく人は少なくありません。

Q2. 再試験になった場合、どのくらいの期間で行われますか?

A. 一般的には、本試験から1か月ほど後に再試験が行われます。本試験の結果通知が来てから、大学でのフィードバック面談を経て再試験に臨む流れです。限られた時間だからこそ、フィードバックを活かし、弱点を集中的に練習することが大切です。

Q3. 再試験に向けて一番大事なことは何ですか?

A. 「弱点の把握と反復練習」です。個人成績表や先生からのフィードバックで自分の課題を明確にし、動画撮影や模擬練習で何度も繰り返して克服しましょう。同時に、当日緊張に飲まれないためのメンタル調整(深呼吸や自己暗示)も大切です。技術面と心の準備、この両輪を整えることで合格に近づけます。