【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部OSCE対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

💡今回のブログのポイント

・ポリクリとは?

・ポリクリのきついところ3選~体力・精神・勉強~

・ポリクリの中弛み対策4選~国試勉強法紹介!~

はじめに

こんにちは!医学生道場です。

医学生の皆さん、ポリクリ生活は順調ですか?私は4年生で臨床実習が始まったとき、「やっと現場に立てる!」と胸が高鳴っていました。白衣を着て病棟を歩くと、患者さんや看護師さんに「先生」と呼ばれる。その響きに少し照れながらも、「いよいよ自分も医師の入り口に立ったんだ」と実感した瞬間を今でも覚えています。

でも正直なところ、最初の1〜2か月が過ぎた頃から、徐々に疲れが溜まり、気持ちが落ちてくる「中弛み」を感じ始めました。病棟での立ち仕事に体力を削られ、指導医に質問されて答えられず落ち込み、夜は勉強も手につかない…。そんな負のループに陥ることもありました。漠然とした不安が頭をよぎり、「このままで国試に間に合うのだろうか」と焦りだけが募る日々。

今日は、そんな私自身のリアルな体験談を交えながら、ポリクリという未知の世界に飛び込む皆さん、そして今まさに「中弛み」の渦中にいる皆さんに向けて、その乗り越え方を徹底的に解説していきます。これからポリクリに挑む人や、今まさに疲れを感じている人にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。

1.ポリクリとは?その役割と真の魅力

① ポリクリの位置づけ:座学から実践への架け橋

ポリクリとは、医学部5年生から始まる「臨床実習」の略称です。私の大学では4年生のCBT後に始まり、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、総合診療科など、様々な診療科を数週間単位でローテーションしながら回っていきます。それまでひたすら座学で知識を詰め込んできた日々から一転し、病院の現場で実際の医療に触れることになります。まさに「机上の勉強を実地で確かめる期間」であり、医学生としてのアイデンティティを確立する大切な時期です。

~私の実習エピソード~

私が最初に配属されたのは消化器内科でした。初日、何をしていいかわからなことだらけでした。まず病院の中の検査室の場所やカンファレンスの場所がわからない、わからないことを聞こうにも先生方は忙しそうでいつ話しかけたらいいかわからない、先生に話しかけるタイミングを伺っていると看護師さんの邪魔になっていたり、、、。初日はずっと緊張しっぱなしでした。その中で臨床の現場を最も強く感じたのは、担当患者さんに問診・診察をした時でした。もちろんOSCEを突破していましたから診察の手順はわかっていましたが、初めて実際の患者さんに診察することや、診察をする際「この疾患だから診察するにはこういうことを聞かなければ」と疾患別に何を診察するのか考えなければいけないことがとても難しかったです。臨床の現場の実際を知ることで、私は「ああ、本当に医師を目指しているんだな」と実感しました。

② ポリクリで任される役割:意外と多い実習生の仕事

実習生は医師と同じように診療するわけではありませんが、受け身でいるだけではありません。意外とやることは多く、その一つひとつが貴重な経験となります。

- バイタルサイン測定と問診: 病棟で受け持ち患者さんの血圧、体温、脈拍、呼吸数を測ったり、体調や気になる症状について直接話を聞かせてもらったりします。

- カルテの読み込みとプレゼン準備: 担当患者さんの電子カルテを読み込み、既往歴や検査データ、治療経過などを把握します。そして、翌日のカンファレンスで指導医やチームメンバーに状況を分かりやすくプレゼンする準備をします。このプレゼンは、論理的な思考力と要点をまとめる力を養う上で非常に重要です。

- 診察手技の見学と練習: 指導医の先生が患者さんを診察するのを間近で見学します。そして、許可が出れば、簡単な身体診察(聴診、打診、触診など)をさせてもらうこともあります。

~私の実習エピソード~

特に印象に残っているのは、総合診療科での外来患者の初診の問診・診察をしたことです。今までの診療科では、あらかじめ先生が疾患を診断しており、それに沿って聞くべきことを調べ、病棟患者さんの問診を行っていました。その問診も簡単に今日の体調を確認する程度でした。しかし外来患者さんの初診は疾患が何か全くわからないところから始まりました。患者さんの訴えから病気を推測し、鑑別のために適した問診・診察・検査をする。検査結果を受けた上で上の先生に診察した内容を簡潔に伝えるという内容でした。まさにやっていることは研修医と同じようなこと、、、!そこで鑑別の重要性と鑑別をできるようになるためにはそれぞれの疾患を詳しく知っている必要があることを学びました。知識がない状態で患者さんの前に立つ恐怖感と、「すごいことをやっているぞ」という高揚感の両方を感じたとても貴重な経験でした。

③ ポリクリの真の魅力:知識が血肉になる瞬間

もちろん、大変なことばかりではありません。現場に出ると、教科書で学んだ無機質な知識が、目の前の「患者さんの症状」として生き生きとつながっていく面白さがあります。

たとえば、呼吸器内科で喘息の患者さんを担当したとき、教科書で読んだ「喘鳴」という音が、実際に患者さんの胸に聴診器を当てた瞬間に「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音として聞こえてきました。その瞬間、「あ、これか!」と鳥肌が立ちました。また、腎臓内科でネフローゼ症候群の患者さんを担当した際には、全身のむくみ(浮腫)がどれほどのものなのか、実際に触れてその硬さや冷たさを確かめ、「この状態から尿量が回復していくのか…」と治療の経過をリアルに感じることができました。

知識が単なる文字情報ではなく、五感を通して血肉になる。この感覚こそ、ポリクリでしか味わえない最大の魅力であり、医師としてのやりがいを感じる第一歩なのです。

2.「中弛み」の正体:ポリクリのきついところ

ポリクリ生活は、まさにジェットコースターのように、高揚感と疲労感が交互にやってきます。そして、その疲労感が積み重なり、モチベーションが低下する時期が「中弛み」です。では、具体的に何が私たちを疲れさせているのでしょうか。

① 体力的な疲れ:終わりなき立ち仕事と睡眠不足

ポリクリの初期はとにかく体力勝負です。

実習は朝8時頃から始まります。まず私たち学生の前に立ちふさがるのは早起きです。私は家から大学までの距離がかなり長いので、5時起き必須です(泣)。満員電車を抜けた先に待ち受けるのは、長すぎて意識が飛びそうになるカンファレンス、外来見学、病棟業務、そして夕方まで続く手術見学…。私は外科で朝7時半集合が続いたとき、夜の復習どころか帰宅後すぐ寝落ちしてしまう日が何度もありました。手術見学では、数時間にわたって立ちっぱなしで、足の裏がパンパンになり、「本当に医者は体力が必要なんだ」と痛感しました。

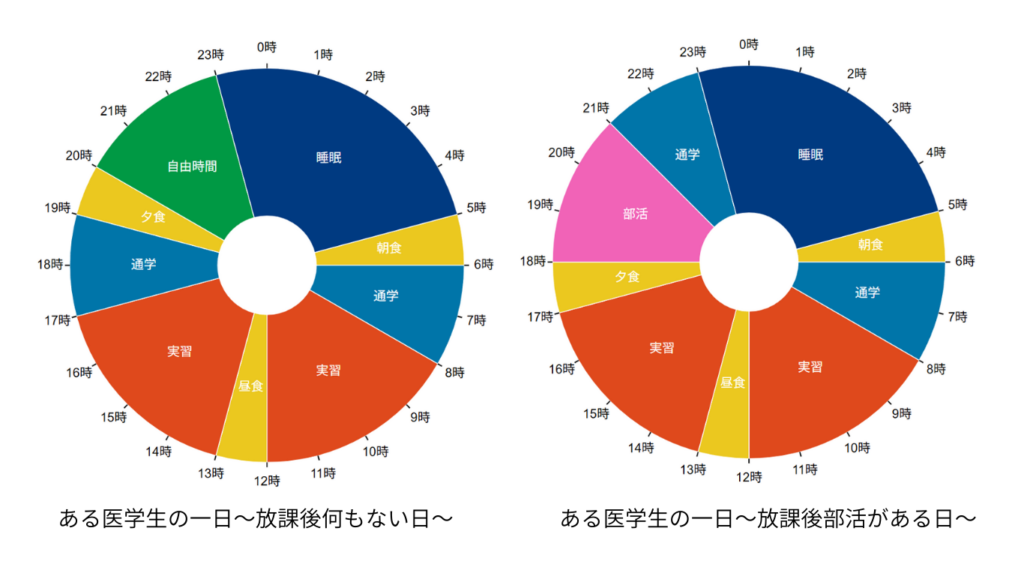

放課後何もない日はまだましですが、それに加えて部活などの予定が夜に入ると、睡眠不足は確定です。円グラフを見てわかるように、部活やアルバイト後は家に帰ってからの自由時間がありません。つまりいつもの時間に寝るにはお風呂に入る時間が全然ないのです。さすがにお風呂には入りますから、いつもの就寝時間には寝ることができないのです。

このようにして食事や睡眠が不規則になり、慢性的な疲労感が蓄積していくのです。

② 精神的なプレッシャー:答えられない恐怖と自己否定

指導医に突然質問されて答えられないのは大きなストレスです。糖尿病内科で患者さんの処方されている薬を見ていたとき、先生に「糖尿病の内服薬は何がある?」と聞かれ、頭が真っ白になったことがあります。質問された瞬間、心臓がバクバクと鳴り、何も答えられなかった自分への情けなさに、実習後、一人で落ち込みました。実習終わりに同期と「全然答えられなかった…」「あの先生怖すぎだよね」と愚痴を言い合い、お互いの存在に救われたのもいい思い出です。

周りの同期はできるのに、自分だけが置いていかれているような焦りや、自分の無力さを突きつけられる日々は、知らず知らずのうちに精神的な負担を増やしていきます。

▶副雑音の覚え方はこちらをチェック!

③ 勉強との両立の難しさ:国試への焦り

ポリクリはフルタイムで病院にいるため、国試の勉強時間が物理的に削られがちです。私は実習が続くと「今日はQB(問題集)を1問も解けなかった…」と焦ることがありました。病棟で見る症例は興味深いのに、国試の範囲とは少しずれていることもあり、「このままでは知識が定着しないのでは?」という不安が常に付きまといます。その焦りがさらに疲労感を増幅させ、「中弛み」へとつながるのです。

3.中弛みを乗り越えるための具体的な対策(国試を見据えて)

「中弛み」は、多くの医学生が経験する自然な現象です。しかし、その状態を放置すると、国試の準備が手遅れになる可能性があります。大切なのは、この時期をいかに建設的に過ごすかです。

① 小さな目標設定:毎日1歩ずつ、確実に前に進む

大きな目標(例:国試に合格する)だけを見据えていると、日々の努力が点となり、ゴールまでの遠さに挫折しそうになります。朝が早くて眠い目を擦りながら、早く終わらないかなとぼーっとカンファレンスを聞く一日、、、。なんて退屈なんでしょう。そこで退屈な一日から、知識を得られる貴重な一日に変化させるのに有効なのが、毎日、すごく小さな目標を設定することです。

私は「今日は必ず1つだけ新しいことを覚える」と決めて実習に臨んでいました。たとえば、「心不全患者さんの浮腫を実際に観察する」「術後管理のドレーンを見て仕組みを理解する」「心電図で不整脈波形を1つ見つける」など。これらの小さな達成感を積み重ねると、中弛み感が薄れていきました。日々の実習が「ただ疲れるだけの時間」から「知識を積み重ねる時間」に変わるのです。臨床現場でやっていることは国試の知識以上のことも多々あります。しかし、その中には国試レベルの基本的な知識を用いる場面ももちろんあります。そのため、難しいことだらけだ、、、と諦めずに、「ここから学べる国試で出る知識はなんだろう」と考えて知識をつけることが大切です!

② 実習と国試勉強のリンク:現場の記憶を知識に定着させる

実習と国試勉強を完全に切り離して考えるのは非効率です。最も効果的なのは、「今日見た症例を帰宅後にQBで調べる」スタイルです。

呼吸器内科で間質性肺炎の患者さんを担当したとき、その日の夜にQBを開いたら、まさに同じ疾患が国試の問題として出題されていました。診断基準、治療薬、予後について確認することで、現場で見た患者さんの情報と問題集の知識が強固に結びつき、「これはもう絶対に忘れない!」と強く印象に残りました。この方法を実践することで、実習で得た知識がそのまま国試対策に直結し、効率とモチベーションが劇的に上がります。

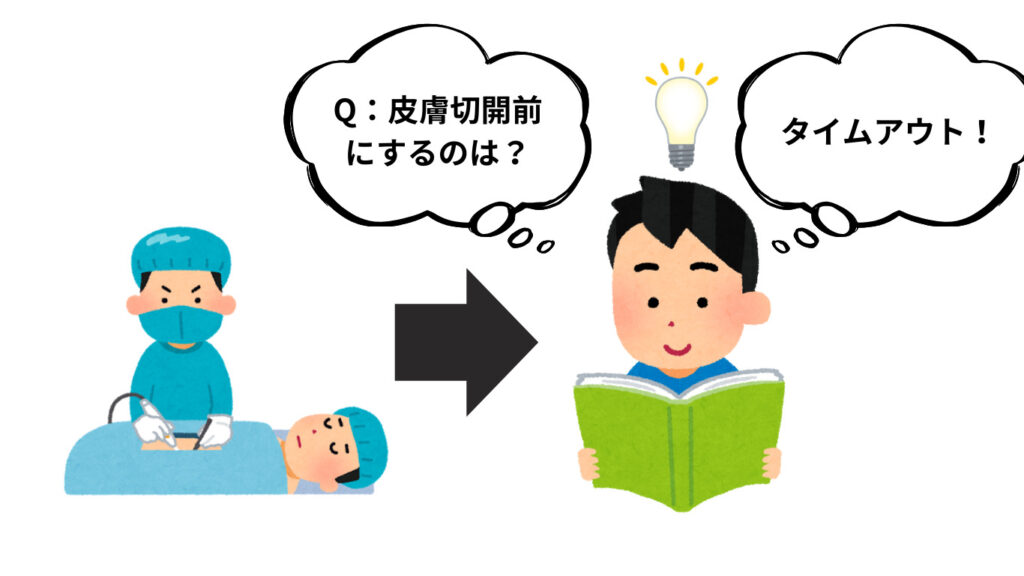

また外科のQBを解いた時、「皮膚切開前に行うのは何か」という問題で、タイムアウトの知識を問うものがありました。外科で手術見学をしていると毎回必ずありますから即答できましたが、確かにちゃんと手術を初めから見学していないとわからないことではあるなと思いました。国試ではたびたび「実習をきちんとしていれば当たり前なことだけど、きちんと参加していなければわからないこと」が出題されます。そのため実習は国試に必ず役立つのです!

③ メンタルリフレッシュを忘れない:オフの時間を確保する

中弛みは、精神的な疲労から来るものです。だからこそ、意識的に気分転換を図ることが不可欠です。私の場合、週末に趣味のテニスをしたり、同期とご飯に行ったりするのが最高のリフレッシュになりました。

外科のハードなローテーション中、同期と焼肉に行って「先生に怒られて落ち込んだけど、この肉がうまいから全部OK!」と笑い飛ばしたのもいい思い出です。医学部の同級生は、同じ苦労を分かち合える最高の仲間です。時には勉強から完全に離れ、好きなことに没頭する時間、大切な人と話す時間を持つことが、中弛みを防ぐ一番の薬かもしれません。

④ 効率的な学習ツールの活用:スキマ時間を味方につける

ポリクリ中はまとまった勉強時間が取れません。だからこそ、スキマ時間を最大限に活用することが重要です。

- 移動時間: 電車やバスでの移動中に、スマートフォンアプリで一問一答形式の問題を解いたり、講義動画を見たりします。

- 実習の空き時間: 患者さんを待っている時間や、カンファレンスまでのわずかな時間も無駄にしません。ポケットサイズのノートに今日の学びをメモしたり、関連する知識をさっと見返したりします。

- 睡眠前の15分: 疲れていても、寝る前の15分だけは今日の学びを振り返る時間に充てます。その日に担当した症例について、診断、鑑別診断、治療方針を頭の中でシミュレーションするだけで、知識の定着率は格段に上がります。

こうした小さな積み重ねが、大きな差を生むのです。

さいごに

ポリクリは、医学生にとって避けては通れない大事な時間です。座学では得られない多くのことを学び、医師としての土台を築く期間です。

- ポリクリとは? → 現場で医師の仕事を体験し、教科書知識を実践に結びつける期間。

- きついところ → 体力的な疲れ、精神的なプレッシャー、国試勉強との両立の難しさ。

- 中弛み対策 → 小さな目標設定、実習と国試勉強のリンク、メンタルリフレッシュ、そしてスキマ時間の有効活用。

私もまだポリクリ真っ最中ですが、同じように悩みながら頑張っている仲間がいると思うと、不思議と力がわいてきます。この「中弛みゾーン」を乗り越えた先には、きっと大きく成長した自分が待っています。

みんなでこの大切な時期を乗り越え、国試合格・そして医師への道へ進んでいきましょう!応援しています。

Q&A

Q1: 医学部5年生での国試勉強はいつから始めるべきですか?

A1:

5年生の段階では、国試勉強を完全に本格化させる必要はありませんが、少しずつ始めておくことが重要です。実習で学んだ症例や知識をそのまま国試の問題とリンクさせていくことで、効率的に知識が定着します。具体的には、実習後に関連する国試問題を1問解く「1問習慣」を実践することで、少しずつ国試に慣れていくことができます。また、スキマ時間を使って問題演習をする習慣を身につけておくと、6年生になった時にスムーズに勉強を進めやすくなります。

Q2: 実習の合間にどうやって国試勉強を進めるべきですか?

A2:

実習の合間に国試勉強を進めるためには、実習内容をそのまま国試勉強に活かす方法が効果的です。実習で見た症例や処方に関連した国試問題を1問だけ解くことで、学びを実践的な知識として定着させることができます。例えば、糖尿病の患者を診察した場合、その日のうちに糖尿病に関する過去問を解くと、実習で学んだことと国試の問題がリンクして記憶に残りやすくなります。また、実習ノートにその日の国試ポイントをメモしておくと、後で振り返りやすくなり、復習が効率的に進みます。

Q3: スキマ時間を活用するための具体的な勉強法は?

A3:

スキマ時間を最大限に活用するためには、スマホアプリを利用して問題演習を行う方法が非常に効果的です。例えば、クエスチョンバンクやMedu4などを使って、移動時間や待機時間に1問だけ解くことができます。この方法だと、まとまった勉強時間が取れない日でも少しずつ知識を積み重ねられます。さらに、移動中に解説動画や音声を聞くことも「ながら勉強」として非常に有用です。知らない問題に出会った時は、それを「知らないことリスト」に記録し、後でまとめて調べることで、自分の弱点を効率的に克服することができます。