【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部国試対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

💡今回のブログのポイント

・生活リズムの崩れと体力的な疲れ

・精神的な疲れ ― 実習評価や人間関係のプレッシャー

・国家試験への意識と両立の難しさ

はじめに

こんにちは。医学部5年生として病院実習、いわゆるポリクリを経験している私ですが、毎日がとにかく濃いです。患者さんに触れ、先生方に指導してもらえるのは大きな学び。でもその一方で、心も体もクタクタになって家に帰る頃には何も手につかない…そんな日も少なくありません。

ポリクリ生活が始まってから感じるのは、単なる疲労感だけじゃなく、「評価されている」というプレッシャーや、「そろそろ国試の勉強も始めなきゃ」という焦りです。実習は学びの場であると同時に、成績や進級に関わる要素でもありますよね。さらに6年生になれば国家試験が迫ってくるので、その意識が頭の片隅に常にある…。

今回はそんな「ポリクリ疲れ」の中身を、私自身の体験も交えながらお伝えします!

1. 生活リズムの崩れと体力的な疲れ

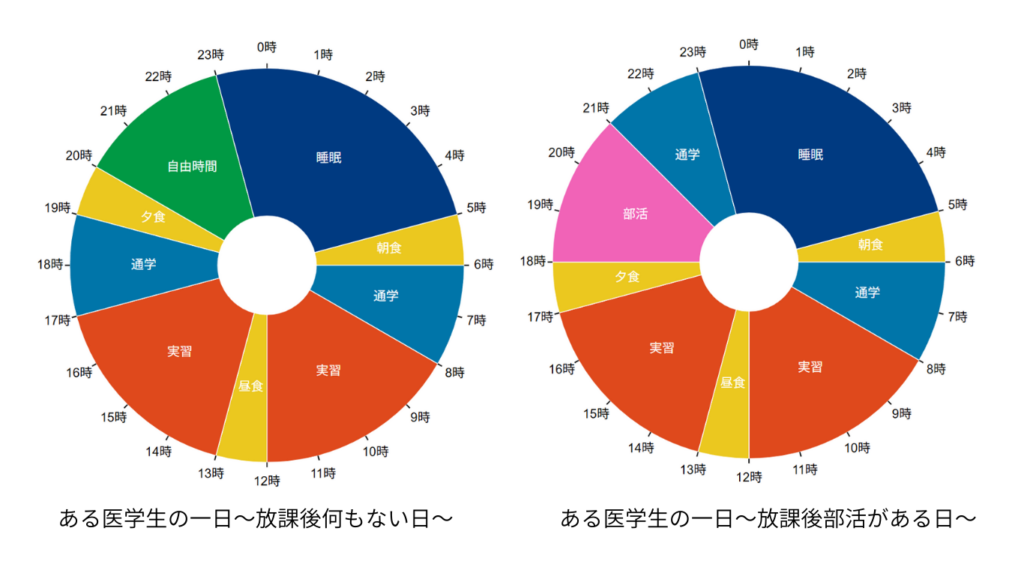

①朝が早い、それだけでしんどい

ポリクリが始まって最初に直面するのは、生活リズムの急変です。講義中心だった頃は午前10時から授業、午後は空き時間でカフェ勉強、そんなゆるめの生活でも何とかなっていました。ところが実習はそうはいきません。

集合は8時、場合によっては7時半から回診。家を6時台に出るために5時半起き。これまでの夜型生活を続けていた僕には、これだけで体力がゴリゴリ削られました。昼休みは睡魔との戦い、午後の実習では集中力が切れてしまう…。

②科ごとのハードさの違い

実習先によって疲れ方も大きく違います。内科系は症例をじっくり追える一方、カンファレンスの準備で夜遅くまで調べものをして疲弊。外科はとにかく立ちっぱなしで、手術の見学が続くと腰や足が悲鳴を上げます。小児科は子どもたちの元気さに圧倒され、精神科は会話の中でこちらも頭をフル回転させられる。

「どの科もそれぞれ違ったしんどさがある」と実感しました。ポリクリ疲れは単なる体力消耗ではなく、ローテーションごとの負荷の種類が変わることにも原因があると思います。

<対策>体力勝負だからこそ「生活リズムを整える」

私が痛感したのは、ポリクリは体力勝負だということ。体力がなければ学びも頭に入りません。そこで意識したのは「夜更かしをやめる」「朝型の生活に切り替える」ことです。

具体的には、夜は23時には寝る、通学電車では寝るのではなく軽く過去問を眺める、朝は病院の近くでコーヒーを飲みながら復習する。こんな小さな工夫で、体が少しずつ慣れてきて、疲労感も軽減されました。

2. 精神的な疲れ ― 実習評価や人間関係のプレッシャー

①「評価されている」という緊張感

ポリクリ疲れの本質は、実は体力よりも精神的な疲れかもしれません。実習中は常に先生や指導医に見られています。ちょっとした態度や発言、学習姿勢まで評価の対象になることが多く、気を抜けない日々が続きます。

私自身、「質問されて答えられなかったらどうしよう」と常に不安でした。カンファレンス発表では噛んでしまうし、知識不足を突かれると落ち込みます。さらに「この成績が進級や推薦に響くのでは」と考えると、余計に肩に力が入ってしまいました。

特に内科のローテーションで、指導医から「準備不足」と言われたときは、一晩落ち込んで眠れませんでした。そのときに同級生と話したら、「みんな同じように怒られてるよ」と笑ってくれて、少し救われました。評価に対する不安は誰もが持っているんだと知ることも大切です。

②人間関係の気疲れ

もうひとつ見逃せないのが、人間関係の気疲れです。先生、看護師さん、患者さん、そして一緒に実習を回る同級生。多くの人と接するので、常に気を遣います。特にグループメンバーの雰囲気が合わないときは、1日の疲れが倍増しました。

ある外科ローテーションでは、積極的に質問するタイプの同級生と一緒で、私はなかなか発言できず「自分は勉強不足で消極的に見られているのでは」と悩みました。でも、別の科で先生から「君は丁寧に患者さんを観察できている」と言われたときに、人それぞれの強みがあると気づきました。

<対策>「完璧を目指さない」勇気

私が心がけたのは、「完璧を目指さない」ことです。知らないことは素直に「勉強不足でした」と認める、患者さんには「学ばせてもらってありがとうございます」と感謝を伝える。それだけで気持ちが軽くなり、評価を過度に恐れずに過ごせるようになりました。

3. 国家試験への意識と両立の難しさ

①実習と国試勉強の両立の難しさ

医学部5年生の実習生活は、想像以上にハードです。実習では毎日患者さんと向き合い、学びながらも体力的にも精神的にも限界を感じる瞬間が多くあります。毎日が目まぐるしく、時には「今日も何もできなかったな」と感じる日もあります。そんな中で、私たちの頭の片隅には常に「国家試験」がよぎっているのです。実習が忙しすぎて、つい勉強に手が回らない自分を責めてしまうこともあります。

私の場合、実習が終わるともう疲れきって、帰宅してから問題集を開くどころか、夕食を食べた後にそのまま寝落ちしてしまう日が続きました。そうして翌朝、目が覚めると、「昨日は全然勉強できなかった」という罪悪感と自己嫌悪に悩まされることが多いです。ポリクリと国試勉強を両立させることがこんなに難しいとは、実際に体験するまではまったく想像もしていませんでした。

実習の内容に集中するあまり、国家試験への準備が後回しになってしまうことはよくあります。しかし、国試の試験日は確実に迫ってきており、そのプレッシャーが重くのしかかります。「本当に間に合うのだろうか?」という不安が常に頭をよぎります。それでも、毎日の実習をこなす中で少しずつでも国試に向けた勉強を続ける必要があると実感しました。

②実習で得られる学びと国試の知識のズレ

実習で学ぶことと、国試の出題内容に関するズレにも悩まされました。実習では、実際の症例を通して臨床的な知識やスキルを学ぶことができますが、その学びが必ずしも国試の問題形式と一致しないのです。例えば、消化器内科の実習で内視鏡を使用し、実際に所見を観察した経験は非常に貴重です。しかし、国試ではその所見がどのように出題されるかというと、「典型的な所見はどれか?」という選択肢形式の問題が多いのです。このように、臨床実習で得られる具体的な経験と、国試で求められる知識は必ずしも一致しないため、臨床の現場で得た知識をそのまま国試対策に活かすことは難しいという現実に直面しました。

また、外科実習で縫合技術を学んだり、手術の流れを学ぶことも、国試では「術後の合併症とその対策」を問う問題が多く、実習での手技的な学びは直接的には役立たないこともあります。このギャップに気づいたとき、私は「国試のための知識を意識的に積み上げていかないとダメだ」と痛感しました。実習での経験は非常に価値があるものですが、それを国試に結びつけるためには、別途学びの時間と努力が必要だということを実感しました。

<対策①>毎日少しずつ積み重ねる勉強法と不安への対処法

💡ポイント

・隙間時間に1問でもいいから問題演習

・「国試は筋トレと同じ」→毎日コツコツと

・実習で経験した疾患を、国試の問題と絡めてノートに書く

実習の疲れで勉強が進まない日々が続いていた中で、私は「一気に勉強を詰め込む」のではなく、「少しでも毎日続ける」ことが大切だということに気づきました。ポリクリで忙しい日々を送りながらも、少しずつでも勉強を続けることで、最終的には確実に知識が積み重なるという考え方です。

私の場合、次のように日々の隙間時間を活用して勉強を進めました。朝の通学電車で国試アプリを10分開いて問題を解く、お昼休みに友達と1問だけ問題を解いて答えを共有する、夜は疲れていても寝る前に必修問題1問を眺める、というような方法です。最初は物足りなく感じることもありましたが、これだけでも「国試勉強ゼロの日を作らない」という安心感につながります。疲れて帰ってきて勉強するエネルギーがない日でも、このような小さな努力を積み重ねることが大切だと実感しました。

また、先輩から聞いた勉強法で印象に残ったのは、国試勉強は「筋トレと同じだ」という例えです。毎日少しずつでも続けることが重要で、いきなり10時間もまとめて勉強しても、その翌日に疲れて続けられないという現実があります。1日1問でも、毎日続ければ1年間で365問になります。この積み重ねが最終的に大きな成果につながるという考え方に共感しました。

さらに、ある先輩は「実習ノートを国試用メモ帳に変えた」と言っていました。実習で見た疾患や症状、患者さんの特徴などをすぐに国試問題に紐づけてメモし、それを復習することで、自然に国試の準備が進むという方法です。この方法を真似して、私もポリクリ専用の小さなノートを持ち歩くようになりました。実習で学んだことをすぐに国試対策にリンクさせることが、効率的な勉強法だと実感しています。

<対策②>焦りとどう付き合うか

💡ポイント

焦りを乗り越えるには

・少しでもステップアップしたら自分を褒める

・国試を「不安の種」ではなく、「目標」として捉える

国試の勉強をしていると、不安や焦りがどうしてもついて回ります。特に「このままでは間に合わないのでは?」という気持ちに苛まれることがあります。ですが、その不安をただ抱え込むのではなく、私は「不安だからこそ小さな一歩を積み重ねる」ように心掛けています。

例えば、問題集を1ページ解いたら自分を褒める、実習で新しい疾患を学んだら「これで国試の1問に近づいた」と考える、同級生と一緒に勉強することで「一人じゃない」と思えるようにする、などの工夫をしています。これだけでも、心が軽くなり、勉強への意欲が少しずつ戻ってきます。

また、国試を「不安の種」としてではなく、「目標」として捉えることが大切だと思います。医師になるために避けて通れない試験であり、合格すれば確実に次のステップに進めるというポジティブな捉え方です。ポリクリで得られる学びを「国試の土台」にして、実習と国試の両立を目指すことで、最終的には実習中に得られる臨床感覚と国試知識をリンクさせた強い学びに繋がると感じています。

▶医師国家試験対策はこちらをチェック!

まとめ

医学部のポリクリは、本当に大変です。

- 生活リズムの変化で体力的に疲れる

- 評価や人間関係で精神的に疲れる

- 国家試験への不安も背中にのしかかる

それでも、実習を通して患者さんから学び、先生に教えてもらい、小さな達成感を積み重ねることで、私たちは少しずつ医師に近づいているのだと思います。

ポリクリ疲れは避けられないけれど、工夫次第で「学びの糧」に変えられるはずです。同じように不安を抱えながら頑張っている仲間が全国にいると思うと、私も少し気が楽になります。

Q&A

Q1: ポリクリ中の生活リズムの崩れにどう対処すべきですか?

A1:

ポリクリでは、生活リズムが大きく変わるため、体力的に厳しいと感じることが多いです。特に、早朝からの実習や長時間の立ち仕事で疲れることもあります。私が試した方法としては、夜遅くまでの勉強を避けて、早寝早起きを心がけることです。具体的には、夜11時には寝るようにして、朝は病院近くで軽く復習する時間を確保しました。昼休みには少しでも寝る時間を確保し、通学中は過去問を眺めるなどして、無駄な時間を減らす工夫をしました。このように、小さな工夫で体が慣れていき、疲れも軽減されました。

Q2: ポリクリの評価プレッシャーと人間関係のストレスをどう乗り越えるべきですか?

A2:

ポリクリでは、常に評価されている感覚や人間関係のプレッシャーがつきまといます。私も最初は、指導医や同級生からの評価が気になり、自己嫌悪に陥ることがありました。しかし、「完璧を目指さない」ことが大切だと気づきました。知らないことは素直に認め、患者さんには感謝の気持ちを伝えることで、無理に自分を追い詰めることなく過ごせるようになりました。また、同級生と話すことで、みんなが同じように悩んでいることを知り、心が軽くなりました。人それぞれに強みがあることを理解し、他の人と比較せず、自分のペースで努力を重ねることが大切です。

Q3: ポリクリと国試勉強をどう両立させるべきですか?

A3:

ポリクリは非常に忙しく、帰宅後に勉強する気力がない日も多いですが、国試勉強を無理なく進める方法もあります。まずは「毎日少しだけでも続ける」ことが大切です。私は通学電車で10分間だけ国試アプリを開いたり、お昼休みに友達と1問だけ問題を解いたりしました。少しずつでも積み重ねることで、国試の知識が確実に身についていきます。また、実習で学んだ内容をすぐに国試用のメモにまとめ、実習と国試のリンクを意識することで、効率よく復習できます。焦らず、少しずつ進めていけば、無理なく両立できるはずです。