【著者紹介】

田邊まき 医学部在学

~過去ブログ~

・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策

・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!

・【医学生道場】医師国家試験合格への道筋を紐解く!不合格になってしまう理由とは?

医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪

▶ 医学部国試対策は医学生道場へ。LINE登録はこちら 。

💡今回のブログのポイント

・実習を国試勉強に直結させる

・スキマ時間を“問題演習”に変える

・国試勉強を“習慣化”する仕組みを作る

はじめに

こんにちは。医学部生活もいよいよ後半戦、5年生になると病院実習が本格化して、医学部生活の中でも最も忙しく、同時に最も学びが多い一年に突入します。

この時期は、臨床現場で医師や看護師さんと一緒に患者さんを診させてもらうことで、机上の知識が「実際の医学」に結びつく実感を得られる貴重な時間です。

でも同時に、頭の片隅には「国家試験」という大きな壁がちらつき始める時期でもあります。6年生になったら国試対策が最優先になることは誰もがわかっているけれど、5年生のうちにどう勉強しておくべきかは意外と難しいテーマです。

「実習だけでヘトヘトで、家に帰ったら寝るだけ…」

「国試の勉強ってまだ本気でやらなくてもいいんじゃない?」

「でも、今から少しずつやっておかないと後で大変になる気がする…」

こうした悩みを持つのは、きっと私だけではなかったと思います。そこで今回は、医学部5年生におすすめの国試勉強法をご紹介します!

私自身の経験や、友人たちの工夫も交えながら、医学部5年生のリアルな勉強をお伝えします!

▶5年生は病院見学も大切。病院見学のポイントはこちらをチェック!

<序章>国家試験の勉強はいつから?

5年生での医師国家試験勉強法を考えるうえで大まかな勉強スケジュールを把握しましょう!

あくまで一例ですのでご参考にしていただければ幸いです。

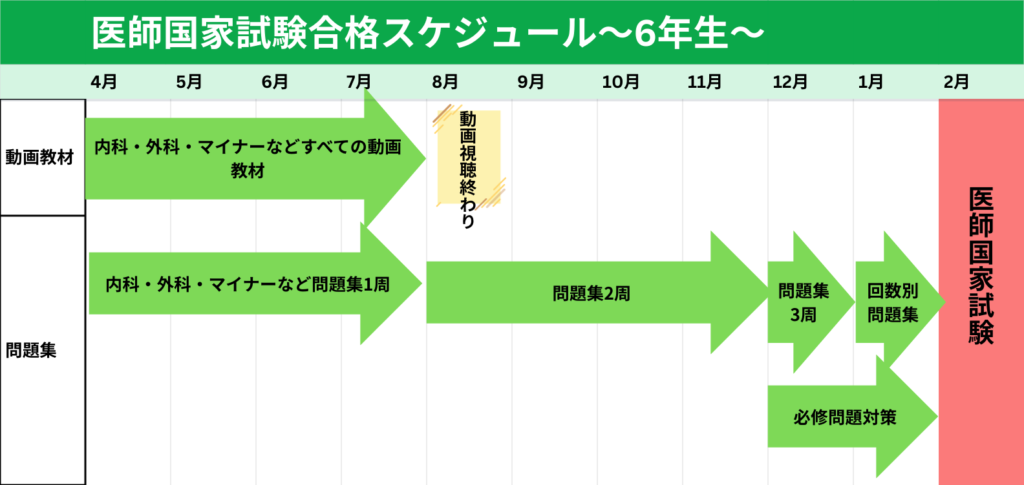

6年生の勉強スケジュール

<6年生:~7月>

理解を深め、インプットする

6年生の7月までに動画視聴+問題集1周を必ず終わらせましょう!これを目安に4.5年生以下の人は「今から6年生の7月までに動画視聴と問題集1周を終わらせるにはどう進めよう?」と考えるようにしてみてください。

この時期の具体的な勉強法は、

動画視聴

↓

問題演習

↓

解説を読み、「正答を導くにはどのように考えるか説明できる」ように解説を理解する

です。

<6年生:7月~11月>

アウトプットをする

問題集1周目が終わった後の4,5か月は2周目を解ききることに使いましょう問題集1周目で理解することはできていると思うので、「ほかの選択肢がなぜ違うかも含めて空で言える」ように演習してみてください。

<6年生:12月以降>

12月以降は問題集3周目や回数別の過去問、必修問題の対策を行ってください!

最後はメンタルも大切です。しっかり睡眠をとりながら追い込みましょう!

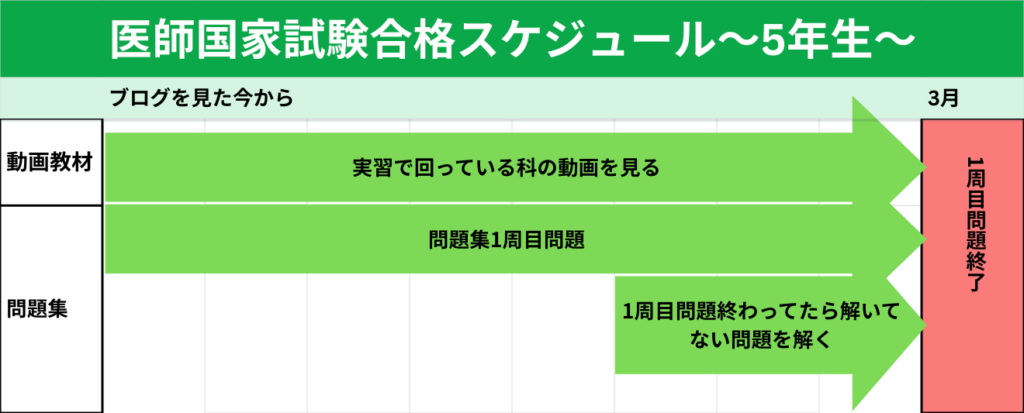

5年生の勉強スケジュール

<この記事を見た今から~3月まで>

5年生では、主にその時実習で回っている診療科の勉強をするのがいいと思います。また長期目標としては、5年生の3月までに問題集の1周目問題を解ききることです。

「1周目問題だけなんて、、、」と不安に思うかもしれません。しかし!実は1周目問題は「過去問3年分+それ以前の典型問題」が詰まっています。多くの人は最低限過去問3年分、できるなら5年分やるのが望ましいと言っていますので、1周目問題はかなり効率よく国試対策ができるのです!

具体的には、消化器内科を回っているとしたら、消化器内科の講義動画視聴・1周目問題を解くといった感じです。特にメジャー科は問題数も多いと思うので診療科を回っている期間だけでは解き終わらないかもしれません。もし解き終わらなければ長期休みなど時間に余裕があるときに解いてみてください!

1. 実習を国試勉強に直結させる

①「実習」と「国試」は別物じゃない

5年生の最大の仕事は、やっぱり臨床実習です。朝早く集合して回診に同行し、外来で患者さんを診察させてもらい、カンファレンスで発表準備をする…。慣れない病院生活で体力的にも精神的にも消耗しますよね。

ただ、国試の勉強と実習を完全に分けて考えてしまうと、どちらも中途半端になってしまいがちです。私が気づいたのは、実習そのものが国試勉強の最高の教材になるということでした。

たとえば、心不全の患者さんを診察した日には、帰り道に「心不全のNYHA分類ってどういう基準だったっけ?」とスマホで調べて確認する。あるいは、抗菌薬が処方されているのを見たら「肺炎の第一選択はどれだったかな?」と過去問を1問解いてみる。

こうやって、実習で見た症例や処方と国試知識をリンクさせると、記憶が圧倒的に定着します。教科書で読んだときよりも、患者さんの顔ややり取りと結びついて「生きた知識」になるんです。

②実習後の「1問習慣」

さらにおすすめしたいのが、実習後にその日のテーマに関連する国試問題を最低1問解くこと。

「今日は糖尿病の患者さんが多かったから、糖尿病の問題を1問だけ」

「今日は心カテを見学したから、虚血性心疾患の問題を1問だけ」

1問だけなら疲れていても取り組めるし、その日の記憶が新しいうちに確認できるので効果抜群です。

私はポケットに小さいノートを持ち歩き、「今日の国試テーマ」として一言メモを書いていました。例えば「急性膵炎の重症度スコア」「尿路感染症の第一選択薬」など。その日のうちに過去問で確認しておくと、後で読み返したときに「あの実習で学んだことだ」とすぐに思い出せました。

2. 毎日のスキマ時間を“問題演習”に変える

①まとまった時間は取れない

5年生の生活で一番の悩みは「まとまった勉強時間がない」こと。朝から夕方まで実習があり、その後はカンファレンス準備や調べもの。家に帰ったらご飯を食べてすぐ眠くなる…。そんな中で「3時間机に向かって勉強しよう!」なんてほぼ不可能ですよね。

でも、1日をよく振り返ると、ちょっとしたスキマ時間は意外とあるんです。

- 病棟での待ち時間(教授が来るまでの10分とか)

- 病院までの通学やバスの移動時間

- 実習の合間の休憩

- 夜寝る前の5分

この「ちょっとした時間」をどう使うかが勝負です。

②スマホアプリで“ながら勉強”

私がよく使っていたのは、国試対策のスマホアプリ。クエスチョンバンクやMedu4などの解説をアプリで見られるので、5分あれば1問解けます。

おすすめは、あえて「ランダム出題」で解くこと。分野ごとにきっちり進めるのはまとまった勉強時間があるときでいいですが、スキマ時間では「自分の知識の穴を浮き彫りにする」のが効果的。知らない問題に出会ったときこそ、勉強の価値があります。

また、移動中は解説動画や音声を流すのもおすすめです。耳から入るだけでも意外と頭に残りますし、移動時間が「ただの移動」から「勉強時間」に変わるのは大きなメリットです。

③「知らないことリスト」を作る

スキマ時間に問題を解くと、当然知らないことがたくさん出てきます。それをそのままにせず、「知らないことリスト」を作るのがおすすめです。

私はスマホのメモアプリに「国試の穴リスト」というページを作り、出てきた知らない知識をどんどん放り込んでいました。時間があるときにそれをまとめて調べると、自分の弱点が効率的に補強できます。

3. 国試勉強を“習慣化”する仕組みを作る

①勉強は「量」より「習慣」

5年生の段階では、正直なところ国試勉強に何十時間も割く必要はありません。ただ、6年生になって本格的に勉強を始めたときに「いきなりゼロから」だとすごく大変なんです。

だからこそ、5年生では勉強を生活習慣に組み込むことが大事です。1日10分でもいいから、毎日国試に触れる。これを続けるだけで、6年生になったときのスタートダッシュが圧倒的に違います。

②私が実践していた習慣化の工夫

- 朝起きてすぐ1問

朝の歯磨き前にアプリを開いて1問だけ解く。たった1問でも「今日も勉強できた」という感覚がつき、良いリズムが生まれました。 - 実習ノートに「今日の国試ポイント」を書く

実習で得た知識を1行だけ書き残す。これを繰り返すと、自分だけの国試メモができて、復習にも便利でした。 - 友達との「間違えた問題シェア会」

週末に友達と集まり、それぞれ「今週間違えた問題」を出し合ってクイズ大会をする。ゲーム感覚で楽しく復習でき、友達の視点も学べるのでおすすめです。

③習慣化のコツ

習慣化の最大のコツは「ハードルを下げる」こと。

「毎日30分やる!」では続かなくても、「毎日1問だけ」は続けられます。小さな習慣でも、半年続ければ数百問の積み重ねになります。

まとめ

医学部5年生の国試勉強は、時間との戦いです。

- 実習で出会った症例を国試とリンクさせる

- スキマ時間を活用して問題演習をする

- 勉強を習慣化して生活に組み込む

この3つを意識するだけで、6年生になったときの負担がぐっと減ります。5年生のうちは「完璧に覚える」必要はありません。むしろ「国試に慣れる」「知識の穴を見つける」ことを目標にすれば、気楽に続けられます。

実習での学びと国試勉強は、必ずつながっています。焦らず、一歩ずつ積み重ねていきましょう。

Q&A

Q1: 医学部5年生での国試勉強はいつから始めるべきですか?

A1:

5年生のうちから少しずつ始めるのが理想です。具体的には、実習を通して得た知識を国試勉強に活かすことが大切です。実習で学んだ内容に関連する国試問題を解く「1問習慣」を実践することで、実習と国試勉強を無理なく結びつけることができます。また、毎日のスキマ時間を使って少しずつ問題演習を行い、習慣化することも効果的です。6年生の本格的な勉強が始まった時に、スタートダッシュをかけるための土台を作ることができます。

Q2: 実習と国試勉強をどうやって両立させるべきですか?

A2:

実習と国試勉強を両立させるためには、「実習そのものを国試勉強の教材にする」方法が有効です。実習中に見た症例や処方について、その日のうちに関連する国試問題を1問解くことで、実習内容が記憶に定着しやすくなります。また、実習ノートに「今日の国試ポイント」を書き留めることで、後で復習しやすくなります。このように、実習で学んだことをすぐに復習することで、国試勉強がより効率的に進みます。

Q3: スキマ時間を活用するためのおすすめの勉強法は?

A3:

スキマ時間を有効に活用するためには、スマホアプリを使って問題演習を行う方法が効果的です。例えば、クエスチョンバンクやMedu4などのアプリで、1問解くことができます。5分程度の移動時間や待ち時間を使って、ランダムに出題される問題を解くことで、知識の穴を発見し、効率的に復習ができます。また、移動中に解説動画や音声を流すことで、「ながら勉強」を活用するのもおすすめです。