【虚血性心疾患 心電図解説】 ~医師国試過去問分析第2回「心電図は怖くない!確実に得点するを目指そう」~【医学生道場】

はじめに:心電図は「形」でなく「数字, 規則性, 問題文」で解く

突然ですが、皆さん、心電図 は得意ですか? ―

心電図は雰囲気で解こうとすると落とします。

数字(心拍数)・規則性(RR間隔)・問題文から推測する

の3つだけ。

このシリーズでは、まず基本の心電図「見方」と「考え方」を整理し、「虚血性心疾患」 問題演習 もありますので、読み解く力 を一緒に身につけましょう!🔥

はじめに:心電図の用語を理解する

P=心房、QRS/T=心室 です。まずは“何を示す波か”を押さえましょう。

P波

心房の“電気が走る”瞬間を示します

心房が脱分極 して興奮します。整ったPが各拍に出ると洞調律 と判断できます。

QRS波

心室が点火して収縮を始める瞬間を表します

心室の脱分極 です。幅 (狭い/広い)で脚ブロックなどの伝導障害を評価します。

T波

心室が回復していく過程を示します

心室の再分極 です。形や向きの異常で虚血 や電解質異常 を疑います。

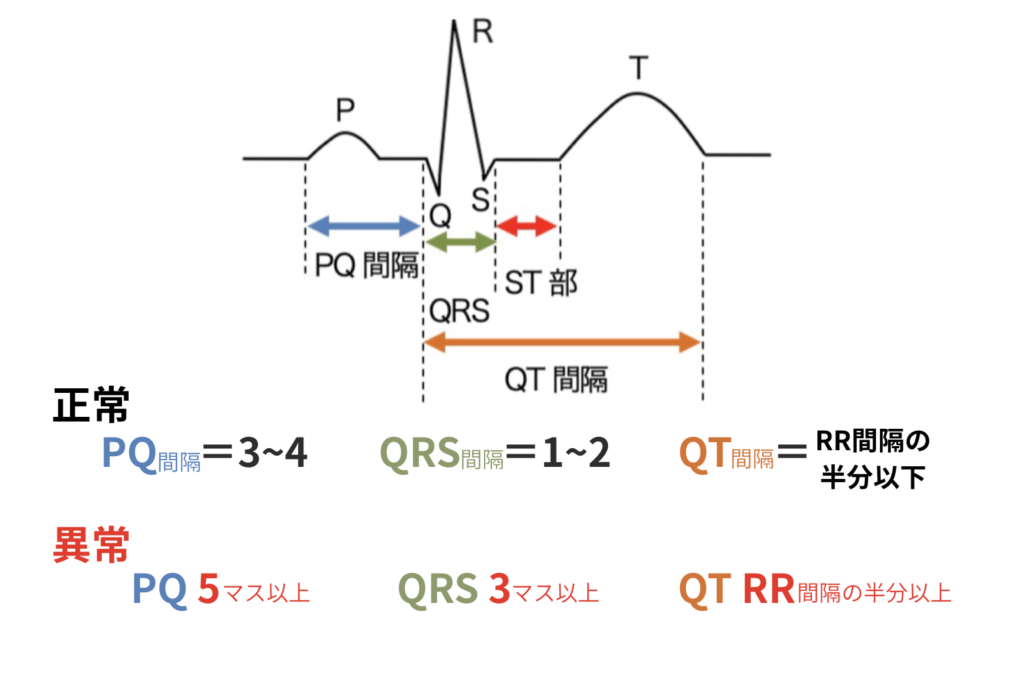

PQ間隔

洞→房室結節→心室へ届くまでの“待ち時間”を示します

洞結節から房室結節 を通って心室へ伝わる時間です。延長や途絶があると房室ブロック を考えます。

QT間隔

心室の“始動から回復まで”を通しで示します

QRSの開始からT波の終わりまでを測ります。延長するとトルサード の危険が上がります(心拍で補正したQTc を用います)。

まずは「心拍数 ➡ 規則性 ➡ QRS幅 ➡ ST/P」 の順番で確認!

① 心拍数 = 300 ÷ RRマス数(大きいマス目)

正常 60–100/分(RR間隔 5~3マス)

頻脈(tachycardia):>100/分(RR間隔 3マス以下)

徐脈(bradycardia):<60/分(RR間隔 5マス以上)

② 規則性 (RRが整か不整か)

不整ならまず「細動」 を疑う

③ QRS幅 (≲0.12s (3マス))

狭QRS=上室性(心房) が多い

心室性 や脚ブロックを考える。

④ ST・P波・PR/QT

ST上昇⇒「虚血(ACS)」を最優先で疑うTdP リスク(→QT延長症候群)デルタ波(→WPW症候群) 。 PQ延長⇒ 房室伝導遅延(→房室ブロック)

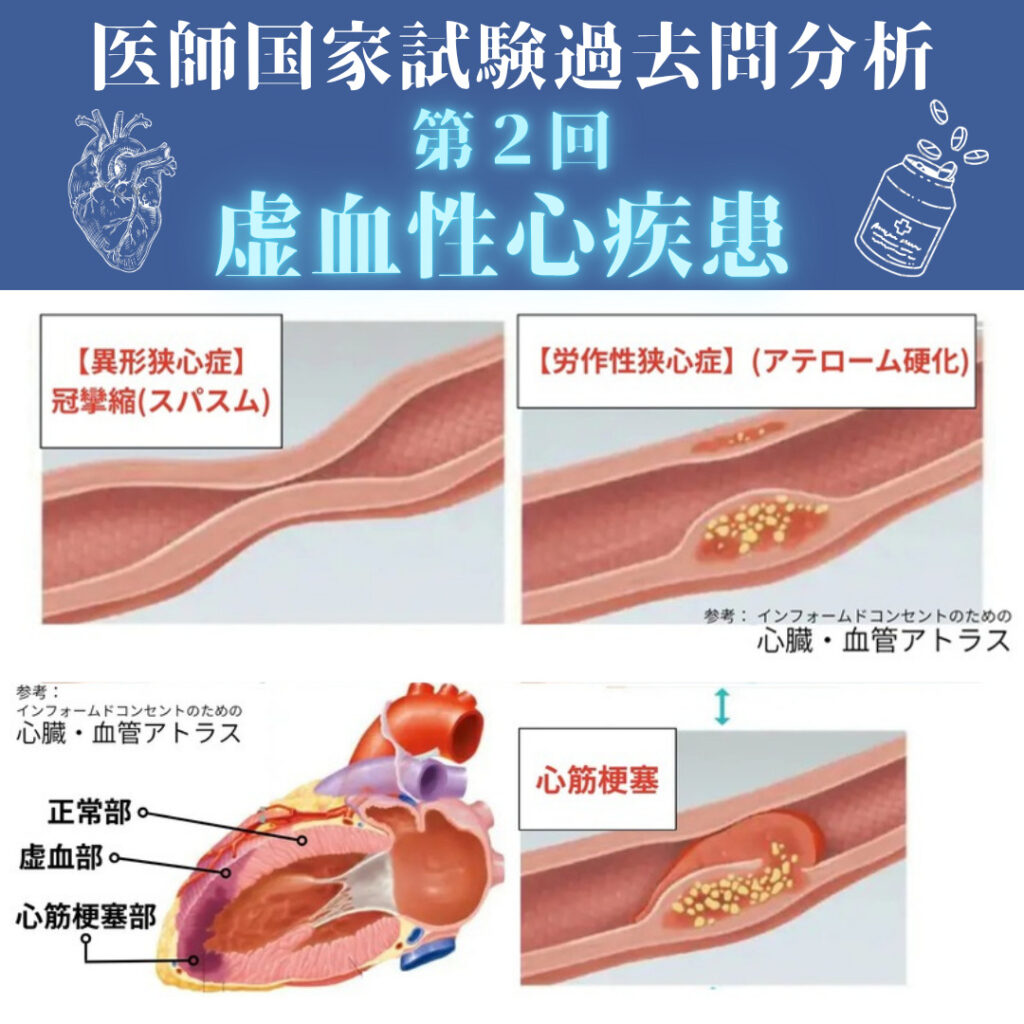

虚血性心疾患

☆ 急性冠症候群(ACS):【心筋梗塞(ST上昇型 STEMI)】 / 【不安定狭心症(非ST上昇型 NSTEMI)】

その他の虚血性心疾患:【冠攣縮性(異形狭心症)】 / 【動脈硬化性(労作性狭心症)】

頻脈性不整脈

☆ 発作性上室頻拍(PSVT)

☆ 心房細動(Af)

心房粗動(AFL)

☆ 心室頻拍(VT)

心室細動(VF)

その他の頻脈性疾患

☆ WPW症候群(Wolff–Parkinson–White)

・洞調律

・発作(AVRT/AF)

先天性QT延長症候群(LQTS)

Brugada症候群

徐脈性不整脈

☆ 洞不全症候群(SSS)

房室ブロック I度(AVB I)

房室ブロック II度(Mobitz I / II)

☆ 房室ブロック III度(完全)(AVB III)

電解質異常

☆ 高K血症(Hyperkalemia)

低K血症(Hypokalemia)

低Ca血症(Hypocalcemia)

高Ca血症(Hypercalcemia)

それでは、各疾患の説明について詳しくご紹介していきます。“見る順番” “押さえる所見”

【虚血性心疾患】 ➤急性冠症候群

虚血(急性冠症候群 / ACS)

Ischemia

⭐

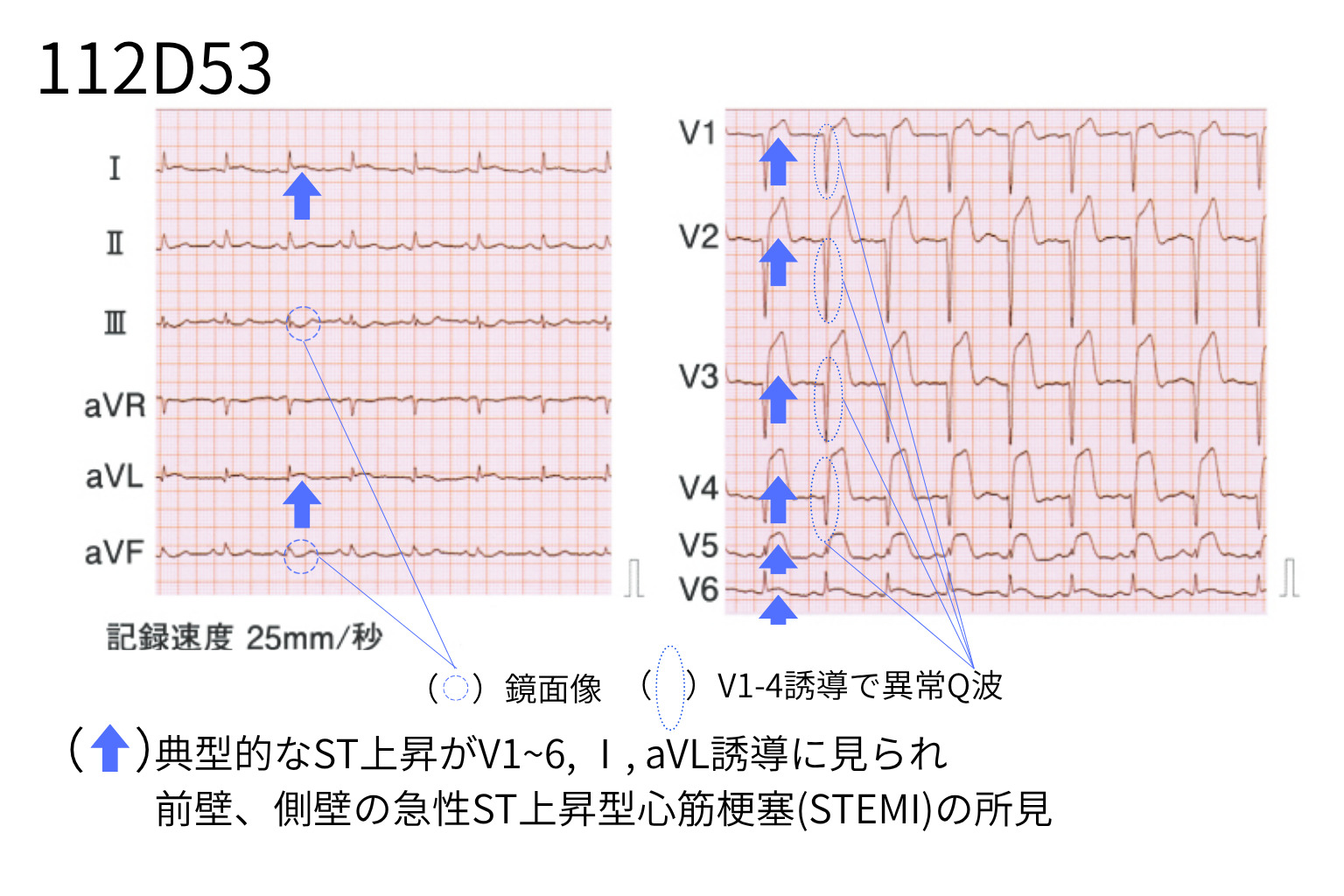

急性心筋梗塞(ST上昇型 /STEMI)

心臓の冠動脈が閉塞し、心筋が壊死する

心電図の特徴:

局在性ST上昇+対側鏡面ST低下、経時で異常Q波・深い陰性T波

検査:

確定診断のために❤️🔥【冠動脈造影(CAG)】 ⇒そのまま治療(PCI)にも行ける!

治療:

🔷

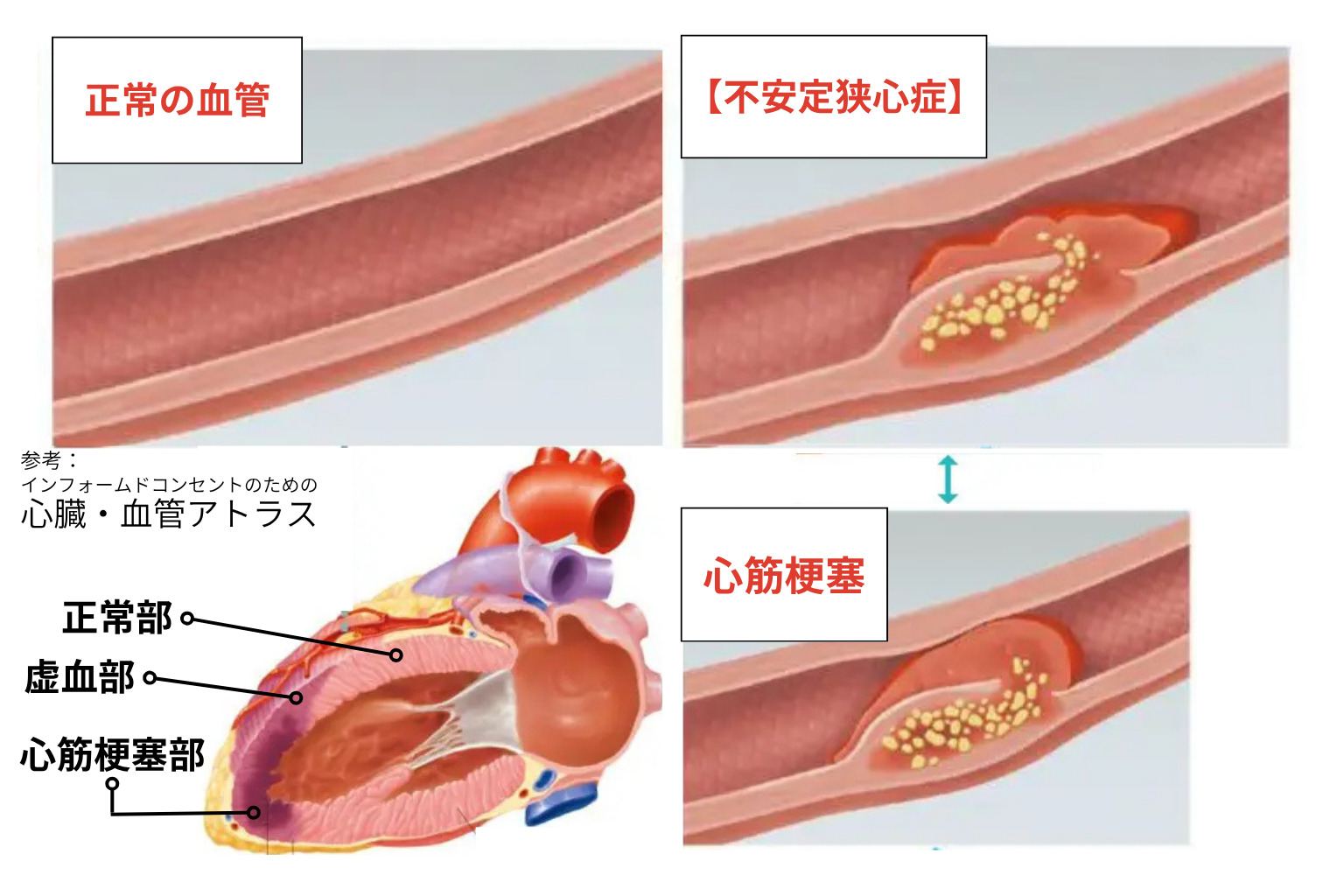

非ST上昇型急性冠症候群(不安定狭心症 /NSTEMI) )

冠動脈の血流は低下するが、完全閉塞ではないことが多い

STEMIでは【心筋トロポニンが上昇/下降あり】

不安定狭心症では【心筋トロポニン正常】

心電図の特徴: ST低下やT陰転(原則、持続的ST上昇はなし)

治療: ACSとして、ST上昇型心筋梗塞と同様に抗血小板・抗凝固療法。(高リスクでは早期カテ)。※血栓溶解は適応外!

◎なぜそうなる?病態を簡単にして理解しよう!

疾患を理解するときは、

「病態を自分の言葉で一行で言い換えること」

が何よりも重要になってきます。「原因→機序→所見→治療」 の線を語れる軸ができるからです。

「冠動脈の急な血栓閉塞 → 心筋が酸素赤字(虚血→壊死)→胸痛と心電図変化」 治療は「抗血小板+抗凝固」で血栓拡大を止めつつ、可能な限り速く再灌流(一次PCI)を行う。

15秒で言い切る ことができます。

ⓘ 項目をタッチ / クリック すると短い説明が開きます。ぜひ見てくださいね。

心電図の“なぜ”

ST上昇はなぜ起こる?

心筋の表面まで“広く深く”酸素が足りなくなり(貫壁性虚血)、電気の基線が押し下げられて

見かけ上STが上に跳ねて見える から。

対側のST低下(鏡面変化)は?

障害部位の“反対側”では電流の向きが逆に現れるため、鏡に映したようにSTが下がる 。

広い虚血のサイン。

異常Q波は何を意味?

心筋が死んで電気を通さない と、最初の向きが深くマイナスに引かれ

深いQ が固定化する=既往の壊死の跡。

深い陰性T波は?

虚血後に再分極の向きが乱れる ため、回復の波(T)が反転して深くなる=

心筋がダメージから回復途中 のサイン。

疾患の病態(超かんたん解説)

急性心筋梗塞ってどんな病態?

心臓に血を送る“冠動脈”がいきなり完全につまる →その先の心筋が強い酸欠 になり、細胞が死に始める 病気(すぐに血流を戻す治療が必要)。

NSTEMIや不安定狭心症の病態は?

血管の中のコブ(プラーク)が割れて小さな血栓 ができ、血の通り道がせまくなる 病気。NSTEMI: せまくなって一部の心筋が壊れる (心筋ダメージの検査が陽性)。不安定狭心症: 痛いが心筋は壊れていない (ダメージ検査は陰性)。どちらも完全につまってはいない 状態。

治療の“意味”

硝酸薬(ニトロ)

静脈を広げて心臓への血の戻りを減らす +冠動脈も広げる→

心臓の酸素消費を下げて痛みを楽に する。

アスピリン

血小板の“くっつき”を止めて血の塊(血栓)を大きくさせない 。

最優先で内服。

ヘパリン

凝固カスケードを抑えてこれ以上血が固まるのを防ぐ (静注で素早く作用)。

モルヒネ

強い痛みと不安を抑えて交感神経の暴走をブレーキ →心拍・酸素消費を下げる。

酸素(SpO₂<90%)

低酸素のときだけ投与して、足りない酸素を補う (むやみに投与はしない)。

冠動脈造影(CAG)

どの血管がどれだけ詰まっているかを直視で確認 し、次の処置を決めるための“地図作り”。

一次PCI(経皮的冠動脈インターベンション)

「バルーン+ステント」を使って詰まった場所を物理的に開けて血流を戻す 最速の治療。救える心筋を増やす=命を守る第一選択!

慢性期:β遮断薬

交感神経β作用を抑えて、心拍と収縮力を少し抑え心臓の酸素消費を節約 。再発と死亡のリスクを下げる。

慢性期:ACE阻害薬/ARB

血圧を整えつつ心筋のリモデリング(拡がり変形)を抑える 。長期の予後改善。

抗血小板薬(DAPT)

アスピリンにもう1剤を加えてステント内や冠動脈で再び固まるのを防ぐ (再発予防)。

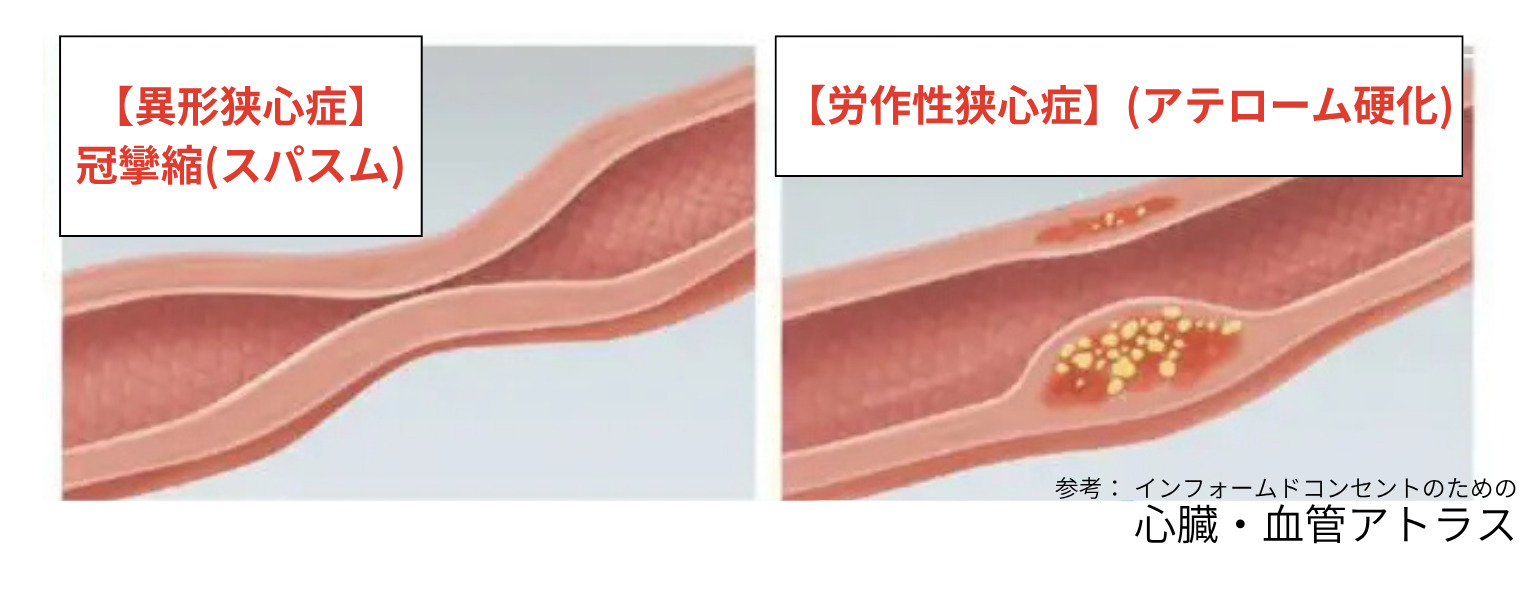

異形狭心症(Prinzmetal / 冠攣縮性)

臨床像:安静時・夜間/早朝に多い。冠攣縮で一過性の虚血を生じる。一過性のST上昇 を呈し、発作消失で改善。硝酸薬 ・カルシウム拮抗薬 (発作予防/抑制)。※非選択的β遮断薬は攣縮を助長し得るため注意

労作性狭心症(安定狭心症)

臨床像:労作時に胸痛、安静で改善。器質的狭窄が背景。ST低下 や陰性T。安静時は正常ことも多い。硝酸薬 ・カルシウム拮抗薬 に加え、β遮断薬 が症状軽減/予後改善に有用。脂質管理や抗血小板薬など二次予防も考慮。

共通部分

胸痛コントロールの基本

症状緩和は硝酸薬 +カルシウム拮抗薬 が中心。労作性狭心症 ではβ遮断薬が有用 】

⚠️ 禁忌(重要)

異形(冠攣縮性)狭心症 では

β遮断薬はほぼ禁忌 :

交感神経α1を相対的に増幅させ、攣縮を悪化させるおそれがあるため、硝酸薬+Ca拮抗薬 を基本とする。

【異形狭心症ではβ遮断薬が禁忌】となることは国試での「禁忌肢」にも含まれてきますので、そこはしっかりと覚えておきましょう。

ⓘ 項目をタッチ / クリック すると短い説明が開きます。必見!

疾患の病態(超かんたん解説)

労作性狭心症の病態は?

動脈硬化で冠動脈がせまくなって おり、運動などで心臓が頑張ると血が足りなくなる タイプ。

異形狭心症の病態は?

冠動脈が一時的にけいれんしてギュッと細くなる タイプ。安静時や早朝に起こりやすく 、気まぐれに血管が閉じる「スパスム型」。(血管自体はキレイ)

問題演習

まずは『用語・基本知識確認』 問題演習を通して、知識の確認をに挑戦してみましょう!!🔥

用語・基本知識の確認(👆🏻タップで赤字の答えが出ます!🙆🏻)

穴埋めをしたのち、各問題をタップ/クリックして答え合わせをしましょう

問1

ST上昇とは心臓の「 」のサイン

(タップで答え)

虚血

問2

急性心筋梗塞とは、心臓の「 」が詰まる。

(タップで答え)

冠動脈

問3

急性心筋梗塞の治療は1st 「 」「(経口) 」「(静注) 」 」

(タップで答え)

硝酸薬 /アスピリン /ヘパリン

経皮的インターベンション(PCI)

問4

非ST上昇急性冠症候群は「 」が低下して起こる。

(タップで答え)

冠動脈血流

問5

異形狭心症と労作性狭心症の共通治療は「 」「 」

(タップで答え)

硝酸薬 /Ca拮抗薬

問6

異形狭心症には「 」は禁忌。 「 」性狭心症には有効。

(タップで答え)

β遮断薬 /労作

医師国試問題に挑戦! 119A31

119A31

80歳の男性。胸痛を主訴に救急車で搬入された。2週間前から階段昇降で胸部絞扼感が出現していたが、3分程度の安静で改善していた。1週間前からは平地歩行でも階段昇降と同じ強度の胸部絞扼感が出現するようになった。本日は朝食後に冷汗を伴う強い胸痛を自覚し、自宅近くの診療所を受診した。12誘導心電図でST低下を指摘され、当院に救急車で搬入された。胸部症状は持続しており、12誘導心電図でST低下が持続している。糖尿病、高血圧および脂質異常症でかかりつけ医に通院中である。喫煙は20本/日を50年間。身長162cm、体重60kg。心拍数76/分、整。血圧140/60mmHg。

血液所見:赤血球465万、Hb13.3g/dL、Ht42%、白血球9,600、血小板23万。

血液生化学所見:CK300U/L(基準 59~248)、クレアチニン0.8mg/dL、空腹時血糖141mg/dL、HbA1c7.4%(基準 4.9~6.0)、トリグリセリド145mg/dL、LDLコレステロール141mg/dL。

心筋トロポニンT迅速検査陽性。

この患者に対する検査で適切なのはどれか。 (正答率:75.8%)

a 運動負荷心電図検査

b 冠動脈CT

c 心臓MRI

d 心臓カテーテル検査

e 薬物負荷心筋血流シンチグラフィ

解答・解説

119A31 急性冠症候群(NSTEMI)

「胸痛が持続+ST変化+トロポニン上昇」→ 急性心筋梗塞を疑います。

① 解法の要点

急性心筋梗塞の診断根拠は3つです。持続する胸痛 (※高齢者や糖尿病では非典型も多い)心電図変化: ST上昇またはST低下が持続することが特徴です。心筋逸脱酵素の上昇: トロポニンT陽性・CK上昇が特徴です。急性冠症候群(NSTEMI) と判断します。

② 診断と背景

NSTEMIは「冠動脈の部分的閉塞」で起こります。カテーテル検査 を行い、閉塞部位を確認して治療に移行します。

③ 選択肢の考え方

🚫a 運動負荷心電図検査: 急性期は禁忌です。負荷により心破裂や虚血悪化の危険があります。b 冠動脈CT: 時間を要し、急性期には不向きです。c 心臓MRI: 詳細な評価には有用ですが、急性期には不要です。d 心臓カテーテル検査: 最も適切。 解剖異常を速やかに確認でき、同時に治療にも移行できます。e 薬物負荷シンチ: 「負荷」という言葉がある検査は、急性冠症候群ではすべて禁忌です。

④ まとめ

「胸痛が持続」+「ST変化」+「トロポニン陽性」=NSTEMI を疑います。心臓カテーテル検査 が第一選択です。急性期では絶対に行わない 】と覚えましょう。

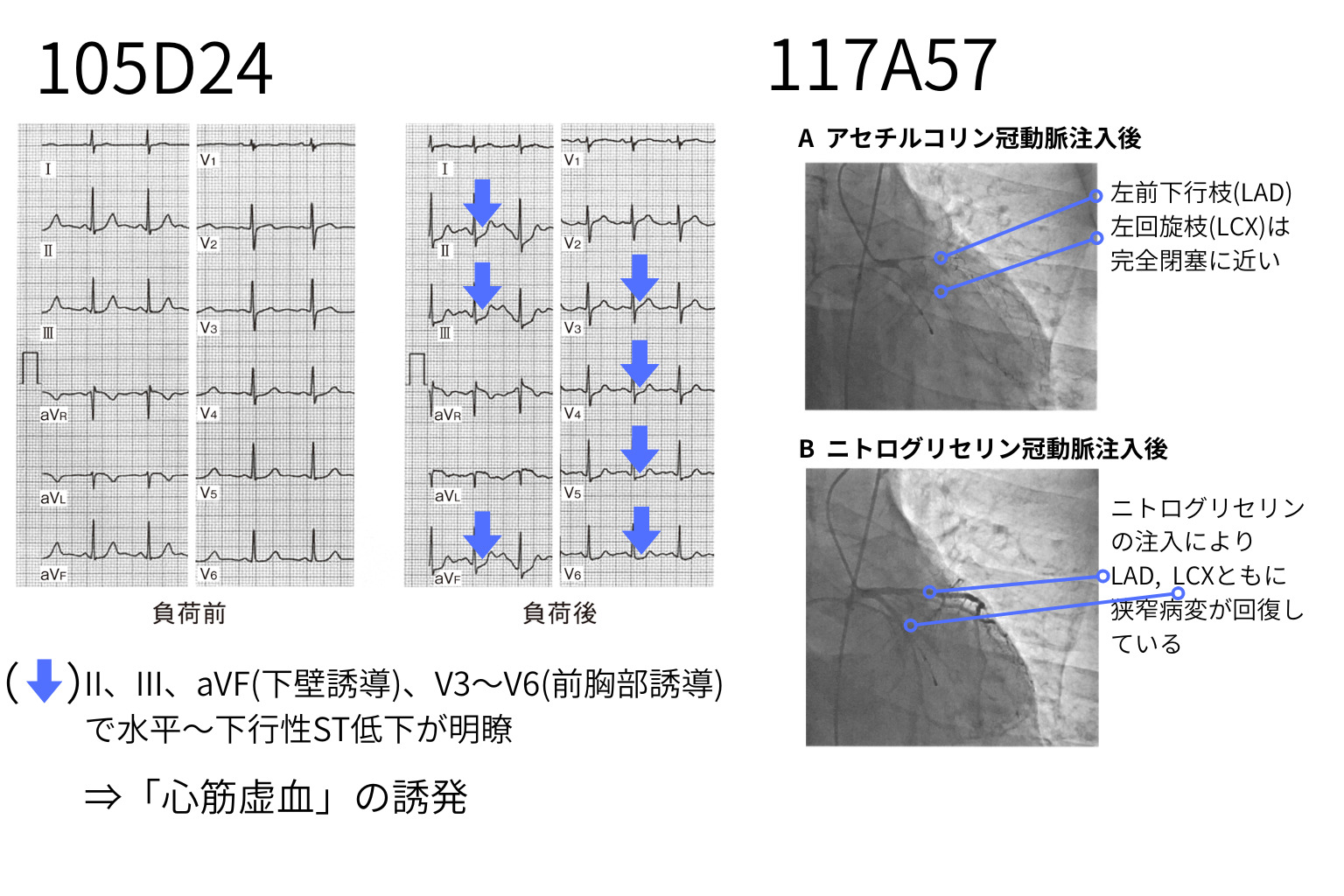

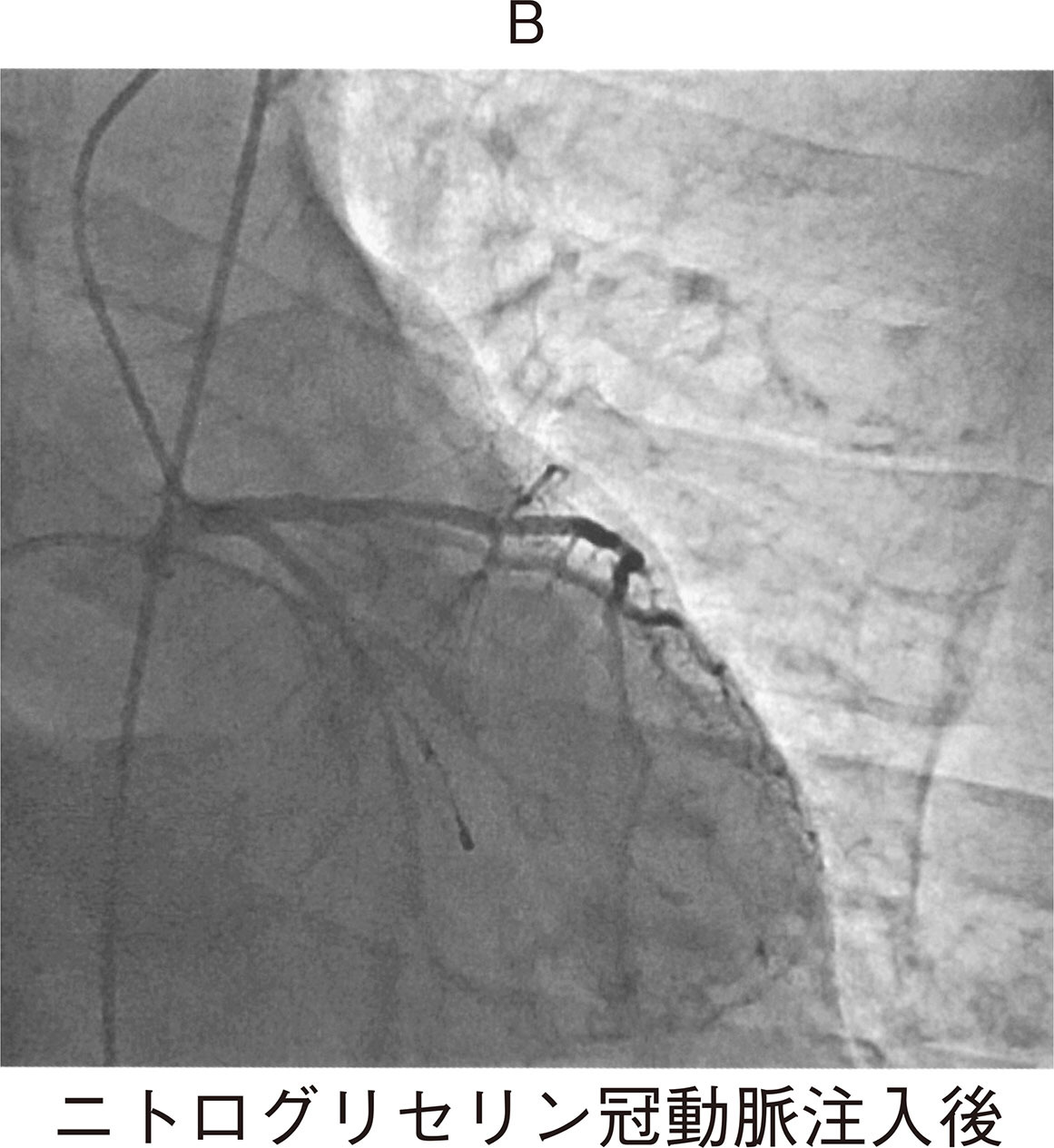

117A57

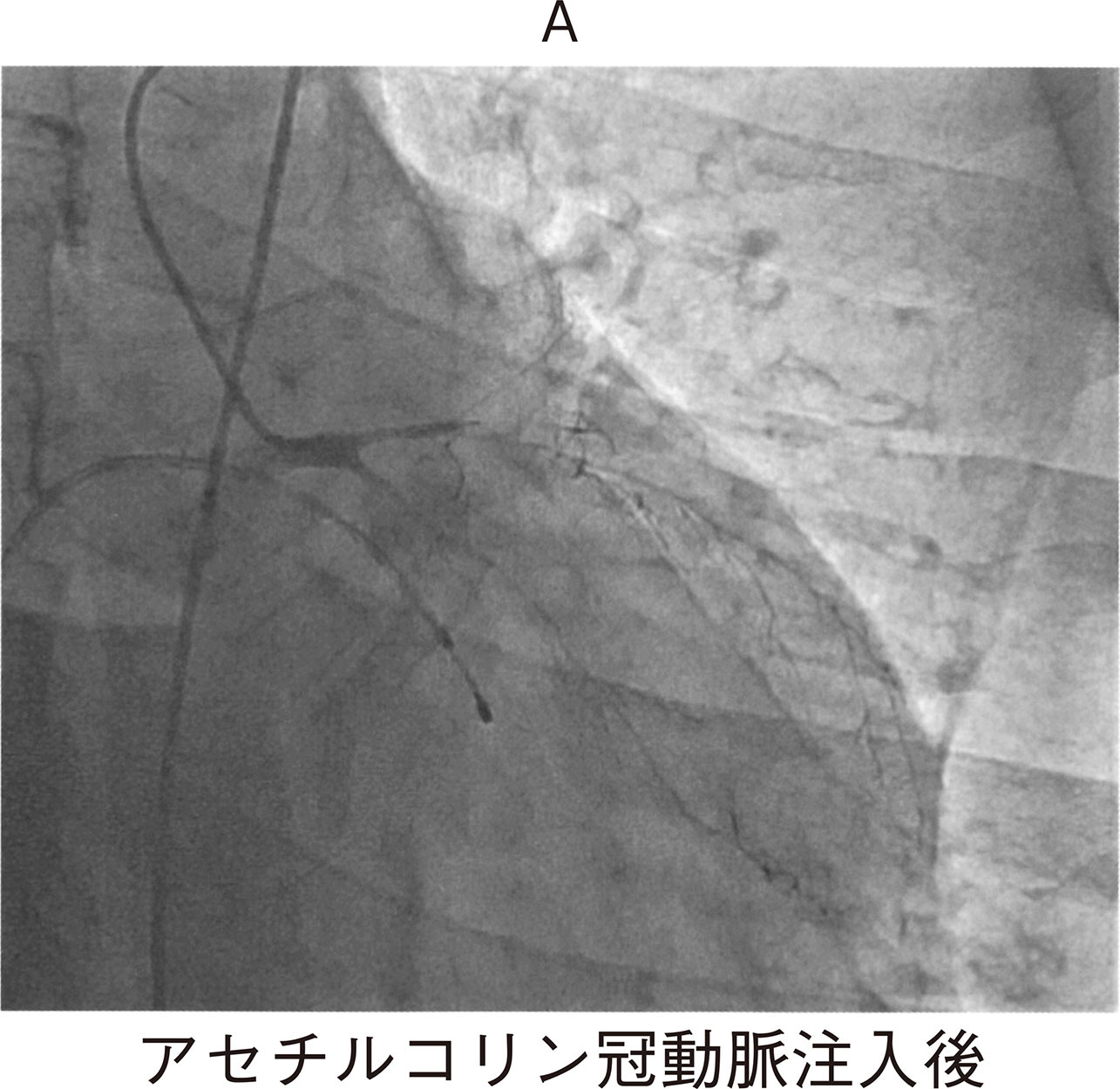

58歳の男性.早朝に出現する胸痛の精査のため入院となった.約6ヵ月前から労作とは関連なく,早朝に出現することが多い前胸部痛を自覚するようになった.胸痛発作時に,自宅近くの診療所で処方されたニトログリセリンの使用で症状が軽快した.喫煙は20本/日を38年間.飲酒はビール500mL/日.意識は清明.身長170cm,体重83kg.脈拍80/分,整.血圧138/90mmHg.SpO2 98%(room air).心音と呼吸音とに異常を認めない.腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない.尿所見:蛋白(-),糖(-).血液所見:赤血球440万,Hb 16.0g/dL,Ht 48%,白血球7,800,血小板19万.血液生化学所見:総蛋白7.5g/dL,AST 30U/L,ALT 33U/L,LD 250U/L(基準120〜245),CK 180U/L(基準30〜140),尿素窒素18mg/dL,クレアチニン0.8mg/dL,HDLコレステロール50mg/dL,LDLコレステロール150mg/dL.心筋トロポニンT迅速検査陰性.12誘導心電図と胸部X線写真に異常を認めなかった.冠動脈造影検査では冠動脈に有意狭窄を認めなかったため,引き続き,予防的な一時的ペースメーカーを心腔内に留置した後,アセチルコリンを左冠動脈に注入したところ,心電図の胸部誘導にST上昇が出現し,胸痛を訴えた.このときの冠動脈造影像(A)を次に示す.ニトログリセリンを左冠動脈に注入したところ,胸部症状は消失し,心電図も正常化した.このときの冠動脈造影像(B)を次に示す.

この患者への指導で適切でないのはどれか.

a 禁煙

b 節酒

c β遮断薬の服薬

d 精神的ストレスの回避

e カルシウム拮抗薬の服薬

アセチルコリン冠動脈注入後

ニトログリセリン冠動脈注入後

解答・解説

117A57 冠攣縮性狭心症(異型狭心症)

「アセチルコリン負荷でST上昇」→「ニトログリセリンで改善」なら冠攣縮による発作です。

① 図の読み方

「A:アセチルコリン注入」→ LAD・LCXが一時的に細くなり、ST上昇+胸痛が出現 しています血管が拡張し、胸痛・ST変化が消失 しています。冠攣縮性狭心症 です。】

② 診断の要点

・ 早朝・安静時に発作(労作とは無関係)冠攣縮性狭心症 に一致します。

③ 選択肢の考え方

〇a 禁煙: 喫煙は血管を収縮させやすく、発作の大きな誘因です。禁煙は徹底です。b 節酒: アルコール後の発作もあるため、節酒の指導は重要です。c β遮断薬: 禁忌! β遮断でα作用が相対的に強くなり、冠動脈がさらに収縮します。d ストレス回避: 交感神経が刺激されると攣縮を起こしやすくなります。e Ca拮抗薬: スパズム予防に重要です。発作時はニトログリセリン舌下投与が即効します。

④ まとめ

「AChで誘発 → ニトロで改善」=冠攣縮性狭心症 。Ca拮抗薬+硝酸薬 が基本です。 🚫 β遮断薬は原則使わない!

次回!頻脈性不整脈❤️🔥🥵 「脈が速い=全部同じ」じゃない!

📘 循環器の勉強は何をしたらいい?

【全体像を把握する】: このブログに載っている最初に色分けした分類の疾患 【分類を意識する】: このブログの中でもお伝えした『一言説明』 を自分でも行ってみましょう。疾患を自分で分類・整理しながら学ぶことで、知識が繋がりやすくなります。

【知識を深める】: 実際に医師から学ぶ機会 を活用しましょう。医学生道場で臨床と絡めた知識を学ぶことで、記憶に残り、実際に使える知識として蓄積されていきます。

📝 循環器のQBは何周すべき?

結論は最低3周! 全体像を把握 (心臓の解剖/各疾患のおおまかな病態・治療)分類ごとの弱点克服 (誤答の原因を「定義・機序・所見・初期治療」で言語化できるように!)定着チェック (誤答肢のなぜ誤りか まで説明できるかを確認)一言説明カードを作成して 仕上げると、本番の思考が速くなること間違いなしです。

🌟 ガイドラインとかって読むべき?

「ガイドラインを読んで、実際はこうやっているんだ~」と俯瞰するのは大いにアリです!ガイドラインを全文公開 している数少ない学会のひとつで、この<公式ページ> に疾患カテゴリーごと に分かりやすく整理されています。初期治療 がずらっと載っており、「こんな治療をしているんだ~」と具体像が掴めます。自大学の先生が作成に関わっている かもしれませんね!その視点で読むと一層興味が湧きますよね🤭

さて、医師国家試験過去問分析第2回「心電図 ~虚血性心疾患~」についてはいかがだったでしょうか?

◯病態を“筋道”で理解する

この3つさえ押さえてしまえば大丈夫です。

まず原因→機序→所見→治療の流れを結び付け、「まずは簡単に自分の言葉で理解すること」を行いましょう!

「なぜその選択肢が正解なのか」 だけで満足せず、「なぜ他の肢は間違いなのか」 まで突き詰めて考えること、そして 「問われ方が変わったら自分はどう対応するか」

こうした思考のトレーニングを積むことで、どんな問題にも柔軟に対応できるようになります。医学生道場 で国家試験対策のプロセスを学びながら、自分の解答スタイルを磨き上げていきましょう🔥

医学生道場では、同じく「医師国家試験」 先輩医師 による具体的なアドバイス 、全力のサポート で、皆さんをテスト合格、進級へと導きます💪歳の近い現役医師 だからこそのアドバイス、試験に向けた勉強方法の提案、不安や悩みの相談など、あらゆる面で医学生のみなさんをサポートいたします。試験のその先を見据えた指導を行えるのは医学生道場 だけです。

【個別指導塾である医学生道場ならではのポイント👆】 ★個人ひとりひとりに合わせたカリキュラム 豊富なアウトプットの機会 ★モチベーション、気持ちの維持 ★柔軟な学習スケジュール

医学生道場 医師国家試験合格(再受験者向け)コースの詳細はコチラ

医学生道場は現役医師講師による個別指導コーチング を行う医学生専門予備校です公式LINE お電話 ご相談フォーム 各SNSもチェック!☟