著者紹介・概要

🖊著者紹介

竹田美穂 (医学部医学科4年生)

3浪を経て医学部入学、その後留年を経験。心電図検定3級取得。医学の勉強と課外活動を両立。

留年・浪人経験者だからこそわかる、医学のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。ギリギリでも何とか進級するために、実体験に基づく視点からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!

留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。「大学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!

【過去に著したブログ】

【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】

【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】医学生道場公式LINE

👉 医学生道場は医学生生活の不安や相談もOK!24時間メッセージ受付中!

🖊今回の概要

・医学生の関門「解剖学」の勉強法について紹介。

・国家試験対策につながる解剖学の勉強法とは。

・模試を受けた後の分析方法についても解説。

はじめに

模試で同じミスを繰り返したり、臨床問題は解けるのに基礎問題はあやふや、という経験はありませんか?

医師国家試験の合否を分けるのは、実は基礎医学の理解力です。

ポリクリでは実臨床の場で患者さんや先生方から学び、普段の机上における勉強よりも深く、実用的な知識を身に着けることができます。しかし、臨床医学の問題はそこそこ解けるんだけど、基礎医学の問題はいまだに曖昧なまま……という医学生も、少なくありません。

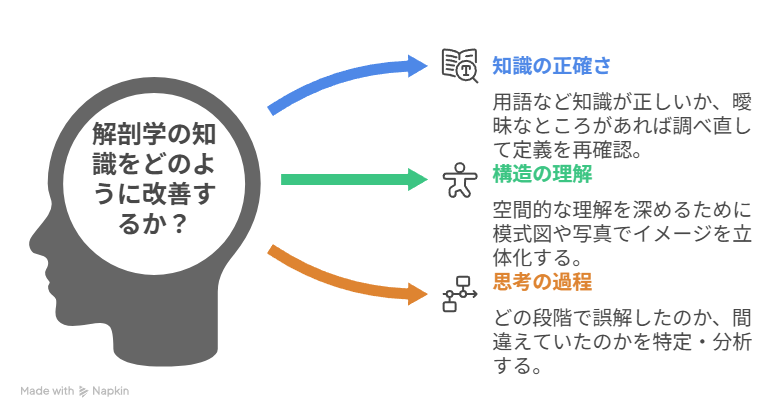

特に、解剖学は医学全体の知識の土台となります。ここがおろそかなままだと、ほかの分野の理解がぐらついてしまいます。単に暗記をしていても「どこでわからなくなったか」を振り返らなければ、 知識が再現される段階には到達しません。

逆に言えば、身体の構造がきちんとわかっていれば、疾患の機序や画像読影も一気にクリアになります。

国家試験に繋がる!解剖学の学習方法

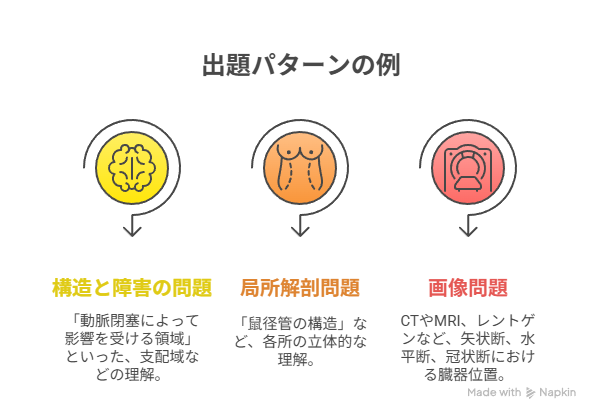

解剖学的知識は、単なる名称暗記ではなく、構造と機能の関係を問うものです。

例えば、国家試験ではこのように問われます。

本番で人体構造の知識を使えるようにするためには、立体的に思い出せることがカギとなります。

アトラスや模型で理解したものが、国家試験では文章で問われます。まずはイメージが正確に頭に思い浮かぶようにしましょう。

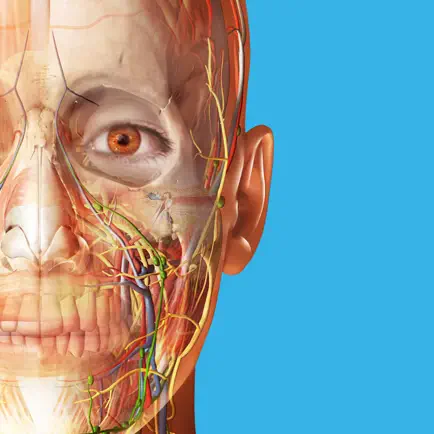

①見て、立体イメージをつかむ。

CT・MRI・血管走行など、空間的思考を問う問題は医師国家試験でよく問われます。

まずは教科書・動画・3Dアプリを活用し、正しい構造を頭に入れましょう。

(おすすめの解剖学書)

電子書籍を配信している教科書もあるので、ぜひチェックしてみてください。

特に、細かい構造を見るだけで終わらせるより、どこからどこへ続くかを意識することで頭に入りやすくなります。目で見た構造を説明するのもおすすめです。アウトプットすることで深い理解・長期記憶につながります。

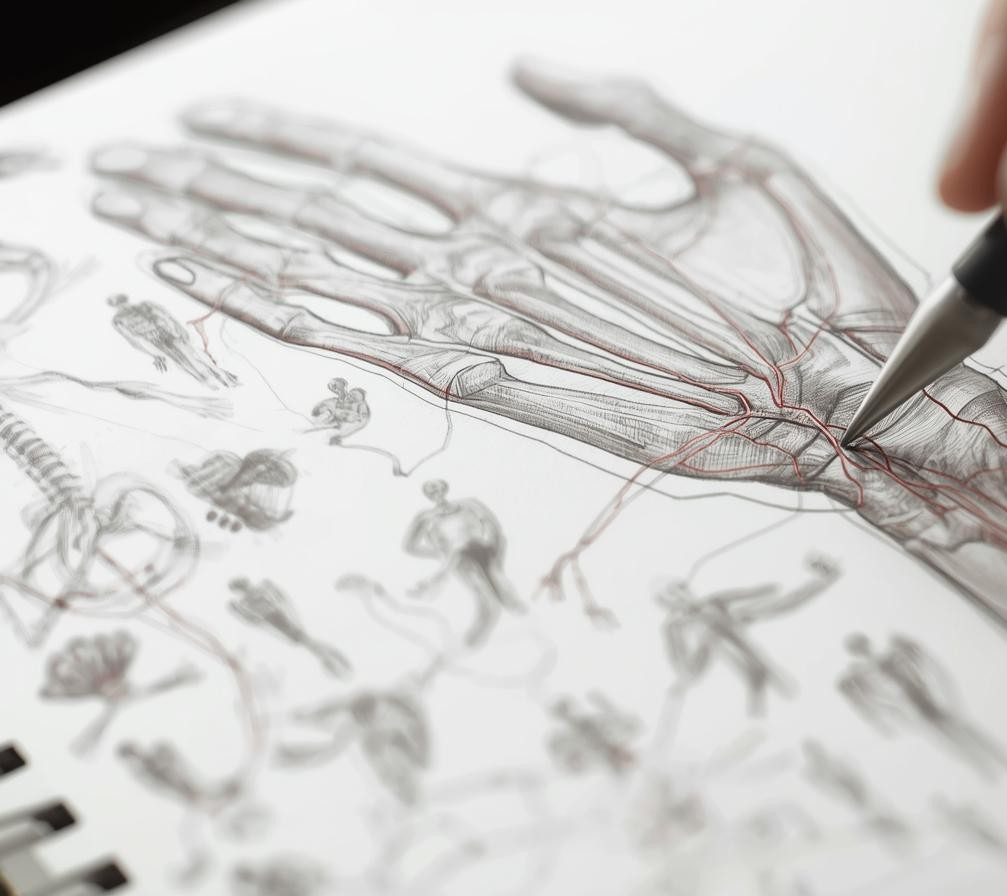

②実際に描き、再現する

ただ見ただけでは、わかった気になるだけです。

神経、血管、筋など、特に複雑な構造やあいまいだと感じるものは、できるだけ自分の手で描いてみましょう。

実際に紙に構造を書き、この神経はどの筋を支配している?と考えることで、試験中に脳内にイラストを思い描くことができるようになります。

特に“矢状断・前額断・水平断”を意識して描くと、画像問題にも強くなります。

また描いたイラストをもとに説明できるかどうかも確認してみましょう。

③臨床とリンクさせる

病態の構造はよく理解しておかないと、臨床問題につながりません。

暗記ではなく、どの構造が壊れるとなにが起きるかということを考える癖をつけましょう。

QB(クエスチョン・バンク)を解くときも、「どの構造の障害か」を意識しましょう。

構造を意味づけするほど知識は忘れにくくなります。

問題文でまずどこの構造かを決める。

イメージがあやふやなら図を参照しましょう。

「なぜその動脈・神経が答えになるのか」を文章で説明できるようにする。

模試で間違えた問題を、 視覚記憶で再現できる。

構造の一部一部を断続的に覚えるのではなく、「入口から出口までの流れ」で整理して、解剖構造を理解しましょう。

臨床問題の背景に潜む形で解剖学の知識が問われても、きちんと解けるようなります。

QBや模試で間違えた問題はそれだけで終わらせず、広い視野で復習することで類似問題も解けるようにしておきましょう。

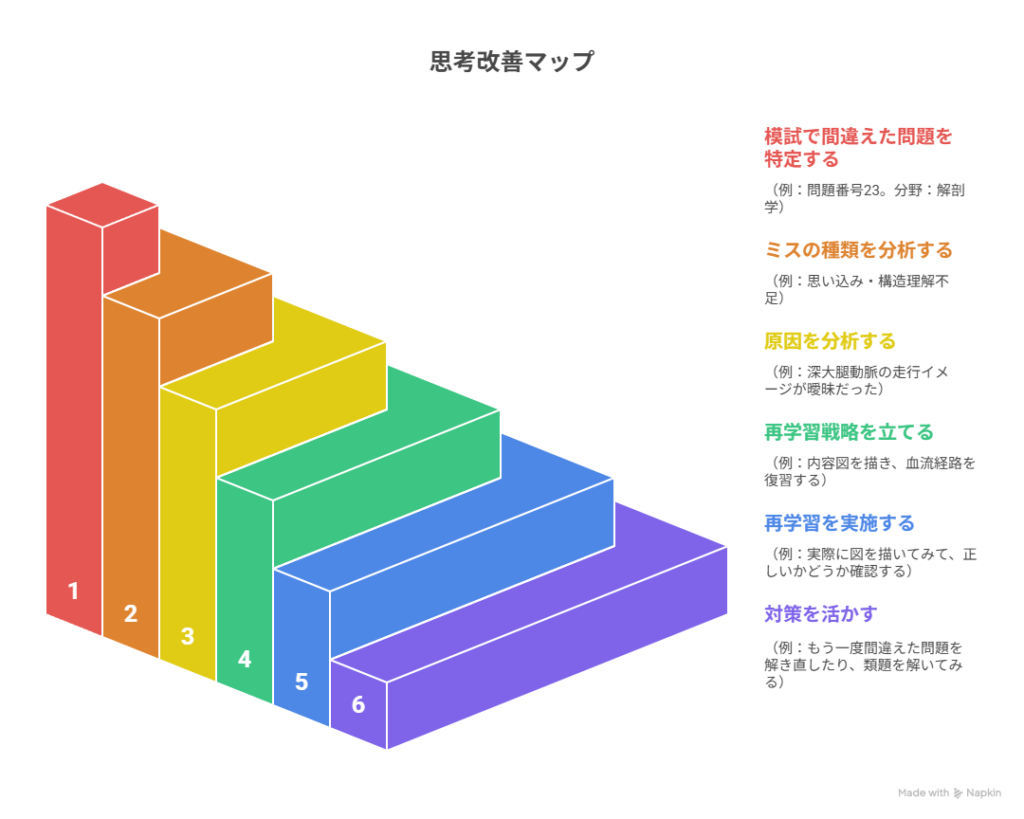

模試で大体動脈の走行と分枝を問う問題を間違えてしまった学生は、大体動脈は全て下肢に行くと思い込んでいました。しかし、模試で間違えた際に分析した結果、深大体動脈の解剖学的構造の知識が足りていなかったことに気が付き、学びなおしました。その結果、整形外科の臨床実習で大腿骨骨折の血流障害をイメージしやすくなったそうです。

模試の“誤答”が、臨床の“理解”につながる瞬間でした。

よくある誤答は、構造を点で覚えていることが原因です。

「入口から出口まで」を1本の線でイメージする。

「何を通過し、どこで枝分かれするか」を説明できるようにする。

といったことが、国試にも実習にも強い医学生を作ります。

模試を受けたら、毎日数問ずつでも深掘り分析する習慣をつけるのがおすすめです。

基礎を疎かにしたまま臨床へ進むと、「なぜこの症状が出るのか」が説明できません。

模試分析で思考を修正していくと、現場で病態を構造から理解できる医師になります。

まとめ

見る・描く・つなげる、の3ポイントが解剖学の鉄則です。

今回の記事を参考にして、模試を受けたら必ず分析し、自分の思考の癖を知りましょう。

失敗を分析しきちんと復習することで、国試も、臨床も強くなります。

特に解剖学に苦手意識をもつ医学生は多いです。

ここできちんとマスターして、他の医学生と差をつけましょう。

模試を通じて、使える知識=臨床で役立つ基礎を育てましょう。

医学生道場では、現役医師講師が実臨床に即して解剖学の指導を行っています。

模試や問題集の誤答直し、勉強計画、国試対策など、生徒さん一人ひとりに合わせた指導を行っています。

また今回掲載したアトラスは医学生道場の校舎にも置いてあるので、ご自身で購入しなくても、重たい本を持ち歩かなくても勉強することができます。

遠方にお住まいの方も、オンライン講義でアトラスの教科書をもとに画面共有をしながら指導いたします。

FAQ(よくある質問)

Q1. 模試の復習はどれくらい時間をかけるべき?

→ 1問につき5〜10分でもOKです。一問一問に大きく時間を割く必要はありませんが、必ず『なぜ間違えたのか?』『構造理解や疾患への繋がりの理解は正しいか?』という確認は怠らないようにしましょう。大切なのは「思考の過程を言語化する」ことです。

Q2. 解剖学が苦手でも間に合いますか?

→ 苦手分野でも、何度も構造を確認したり、立体把握をすることで慣れていきます。苦手意識があるならば、毎日人体構造を確認して頭に叩き込みましょう。その際、写真やイラストが掲載されている教科書や、3Dアプリを用いて、かならず正確な構造を見ておきましょう。

Q3. 解剖学の復習におすすめの教科書やアプリは?

→ 定番どころは、『解剖学カラーアトラス』『ネッター解剖学アトラス』『プロメテウス解剖学アトラス』が、医学生ががよく利用している教科書です。また、『イラスト解剖学』も分かりやすくまとめられており、解剖学に取り組むことに苦手意識がある医学生にはお勧めです。画像診断が苦手な学生は『CT/MRI画像解剖ポケットアトラス』がおすすめです。また、iPhoneやiPadには『Visible Body』を入れている医学生も多いです。