著者名:松下🌙

所属:関東私立大、経営

資格や経歴:経営学科在学中、アメリカ交換留学、簿記二級📕

過去のブログ:

・【医学生勉強法】有意義な学生生活の為に!現役医師講師と医師を目指す💉

・医学生の為のもふもふ癒しスポット【サモエドカフェ】で試験勉強の不安やストレスをリフレッシュ🐶

・医学生必見!学習効率を向上させるおすすめ【勉強アプリ】7選📱

医学に関する情報を経営学で培った知識で効果的に伝達していく。このことを意識しながら、将来医学を牽引される方に有益な情報をお届けするサポートがしたいと思っております✨

本記事から学べること👀

・概念理解から臨床思考訓練まで連鎖的に使う具体的な方法

・学習フェーズ別に適したAIツールの機能と、医学学習特有のディープな活用法

・AI利用の落とし穴とその回避策

はじめに

医学生の皆さん、こんにちは🍂医学生道場です🌞

医学部に入学して直面することの一つは、生理学、病理学…そのすべてを効率よく、かつ深く理解しなければならないことですよね💦

でも従来の「ひたすら暗記」というスタイルでは精神的にも体力的にも限界があります…

ところが現在、一部のデジタルのネイティブ世代である医学生を中心として学習スタイルに革命が起きているようです!その主役こそが「AI」を活用した「思考整理ツール」。

ただ、流行りのツールを使っているだけでは、真の効率化は図れません❌重要なのは、「医学学習特有のニーズ」に合ったディープな使い方を知ること!

本記事では、「AI活用・思考整理ツール」を使って、学習の質と効率を高める方法を徹底的にご紹介します🤗

医学学習の質がガラリと変わる「知らなかった!」が満載です!

🧠 第1部:学習フェーズ別

🚀フェーズ1:概念の理解と知識の整理

このフェーズでは、複雑な病態を論理的に理解し、その内容を体系的に整理して記憶しやすくします。

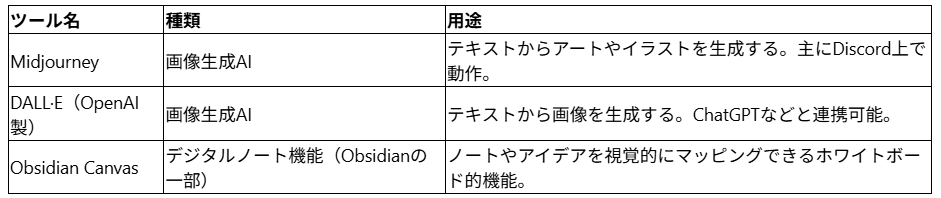

ツール名: Midjourney / Dall-E (OpenAI製) / Obsidian Canvas

① 記憶の核を生成する(Midjourney / DALL·E)

学習のスタートは、抽象的な情報を「具体的なイメージ」として把握すること!

医学の学習では、心不全や腎不全といった抽象的な病態生理学的概念を大量に扱います。これらは文字情報として記憶しようとすると、脳内で処理効率が低下し、知識の定着が難しくなってしまいます。

この学習法は、脳の処理効率を最大化するための手法です✌

✍活用法:

例えば、心不全をテーマにする場合、Midjourney や DALL·Eなどの画像生成AIに、以下の要素を指示するプロンプトを入力します。

プロンプト例: 「鬱血性心不全の心臓を、収縮機能が低下したポンプと、血液成分が体循環内で容量過負荷により停滞し、血管壁に物理的な負荷がかかっている状態として、視覚的に描画して。」

これにより、皆さんは「心不全」という言葉が持つ複雑な病態生理を、一つの具体的な「視覚モデル」として即座に入手できます👀

② 知識を構造化する(Obsidian Canvas)

次に、画像生成AIで作成した心不全の視覚モデル(初期情報構造体)を、デジタルノートツールObsidianのCanvas機能の中央に配置します。

この視覚モデルを中心に、知識を単なる暗記項目ではなく、論理的に導かれるように構造化します。

✍活用法:

中央に「核」を配置: Canvasの中央に、AIが生成した心不全の視覚モデル画像(機能低下したポンプと容量過負荷の血管)を配置します。

症状の配置と接続: この視覚モデルから、矢印を伸ばし、「肺水腫」「肝腫大」「浮腫」といった主要な症状を配置します。

論理的因果関係の明記: 単に症状名を置くのではありません。矢印のテキストまたは症状内に、病態生理学的な因果関係の連鎖を具体的に記述します。

🔬フェーズ2:知識の正確性と最新性の確認

このフェーズでは、整理した知識が現在の医学的根拠に基づいているかどうかをすばやく確認します👀

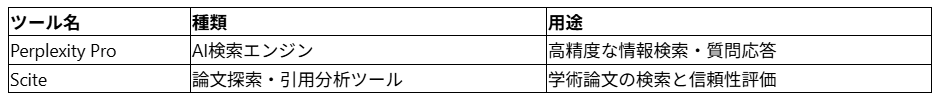

ツール名: Perplexity Pro / Scite

③ 知識の鮮度と信頼性を検証する(Perplexity Pro / Scite)

Canvasに組み込んだ治療法や診断基準について疑問を持ったら、Perplexity ProやSciteの出番です👍

✍活用法:

Perplexity Proに「心不全の最新ガイドライン(例:2025年のESC/AHAガイドライン)に基づき、このCanvasの治療アルゴリズムに変更点はあるか」などと問いかけます。あるいは、

Sciteに、特定の治療法に関する最新の臨床試験論文のタイトルを渡し、「この論文が他の主要な研究から支持されているか、対立しているか」を瞬時に検証させます。

これらのツールから得られた最新のエビデンスに基づき、Canvasの内容を修正・アップデートします。これにより、皆さんの知識は常に最新かつ信頼性の高い状態に保たれます✨

👨⚕️フェーズ3:臨床思考の「実戦訓練」とフィードバック

知識が構造化され、エビデンスで裏付けられたら、最終段階は臨床的思考の訓練です🔥

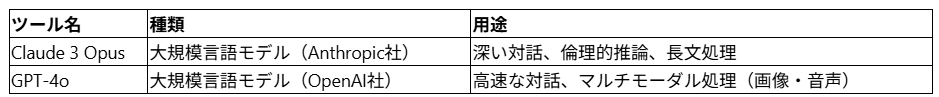

ツール名: Claude 3 Opus / GPT-4o

④ 思考プロセスを試行する(Claude 3 Opus / GPT-4o)

次に最先端の生成AIを仮想の指導医(アテンディング)として活用し、臨床的思考力の介入訓練を行います🤗

✍ 活用法:

このフェーズでは、AIを単なる情報源ではなく、「思考を深掘りさせる対話相手」として利用します。

・発問による思考介入:

学習者の行動: 仮想指導医AIに、皆さんが学習している「心不全の症例(バイタルサイン、検査値を含む)」を提示させます。皆さんは、作成したCanvasの知識構造図を参照しながら、鑑別診断と治療戦略を組み立て、AIに提示します。

AIへの指示: 指導医AIには、「解答に対して、論理の飛躍や知識の見落としがないかを、ソクラテス式発問を用いて指摘してください」と指示します📝

効果: 思考プロセスを外部から厳しくチェックされることで、論理的な構造が本当に臨床応用可能か、その厳密性を検証できます。

・エビデンスの適用訓練:

AIとの連携: AIが提案する治療戦略(例:SGLT2阻害薬の導入)が、最新の臨床試験データやガイドラインに合致しているかを、Perplexity ProやSciteなどのエビデンス検証ツールを用いてその場(リアルタイム)でチェックします✅

訓練の目的: AIからの発問に対し、エビデンスを参照した上で自分の判断を補強する訓練を行います。これにより、エビデンスを単に記憶するのではなく、「生きた臨床判断の根拠」として利用するスキルを身につけます。

最終フィードバックと知識の定着:

フィードバック: この訓練プロセスで誤った論理構造が発見された場合、その情報を放置しないようにしましょう❌

Canvasへの回帰: すぐにObsidian Canvasに戻り、該当するノード(例:利尿薬の副作用)に見落としやすい箇所といった形で具体的かつ実践的なメモを追加します✍

効果: このサイクルを回すことで、知識のネットワークは強固な構造体へと進化し、実践的な臨床知識として定着するはずです!

🛠️ 第2部:知識構造化と定着のためのプロセス

この段階では、知識を効率よく理解し、長期的に記憶に残すための整理された学習プロセスを作ります。

具体的には:

・情報を分類・整理して、関連性を明確にする(=構造化)

・一度学んだ内容を繰り返し確認し、記憶に定着させる(=長期定着)

・この流れを何度も繰り返すことで、知識が深まり、応用力が高まる

このプロセスを支えるのが、思考整理ツールです。たとえば、概念マップやデジタルノート、AIによる図解などを使って、知識を視覚的・構造的に整理することで、理解と記憶の効率が大きく向上します👆

🚀フェーズ1:知識の取り入れと骨格の抽出

このサイクルのスタートは、膨大な資料から必要な情報だけを瞬時に抽出することです。

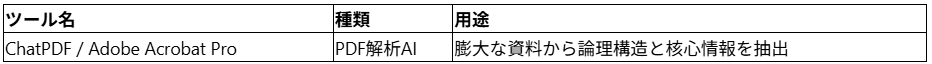

ツール名: ChatPDF / Adobe Acrobat Pro

① 必要な情報を取り出し、重要な構造や要点を整理(PDF解析AI)

医学学習では、ガイドラインや講義資料といった大量の情報を効率的に処理する必要があります。この段階では、PDF解析AIを情報処理の初期段階に導入し、資料から核心情報と論理構造を迅速に抽出します。

✍ 活用法:

・重要数値・基準の比較抽出:

ツール: ChatPDF、Adobe Acrobat Pro(AI機能搭載版)などのPDF解析AI

具体的な指示: 複数のPDF資料(例:各国糖尿病ガイドライン)をAIに読み込ませ、「日本と欧米の糖尿病の診断基準における、HbA1cの最も重要なカットオフ値の違いを簡潔にまとめてください」と指示します。

目的: 自身で資料を比較検討する時間を短縮し、臨床判断に直結する重要な数値や基準の差異のみを正確に抽出します📜

・資料の論理構造の可視化:

具体的な指示: 講義資料のPDFファイルをAIに渡し、「この資料の全スライドのタイトルと小見出しだけを、階層構造でリストアップしてください」と指示します。

目的: 詳細な内容に入る前に、資料全体の論理展開と構成要素(知識の骨格)を把握します。これにより、個々の知識が全体のどの位置に属するのかを理解し、知識の構造化を促進します👆

・後続ステップへの情報連携:抽出され濃縮された知識や資料の論理構造のリストは、この後の知識のネットワーク構築フェーズにおける基礎素材として、Obsidianなどのデジタルツールに引き継がれます。

🔬フェーズ2:知識の構造化とネットワーク構築

抽出した知識の素材を、脳内ネットワークとして有機的に繋ぎ合わせる段階です。

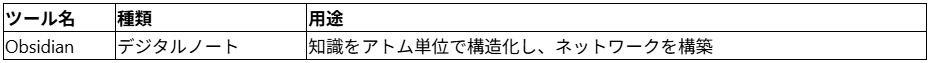

ツール名: Obsidian

② 自分のメモや知識を整理し、重要な構造や関連性を可視化する( Obsidian )

このフェーズでは、Obsidianを活用して、インプットした知識を細分化し、それらを論理的な構造で相互に接続し、強固な知識ネットワークを構築します。

✍ 活用法:

最小知識単位(アトミックノート)の作成:

手法: ObsidianのZettelkasten(ツェッテルカステン)の原則を応用し、「心不全のNYHA分類」「ACE阻害薬の咳嗽という副作用」といった、最も小さな知識の単位ごとに個別のノートを作成します。

目的: 知識を細分化することで、情報の重複を防ぎ、一つ一つの概念を明確に定義し、再利用可能な状態にします♻️

知識の双方向リンク(バックリンク):

実行: ノート間で関連するキーワードを双方向リンク(内部リンク)で接続します。例えば、「ACE阻害薬の副作用」のノート内の「ブラジキニン」という用語をリンク設定することで、「ブラジキニン」という単語を含む他の全てのノートと自動で接続されます⛓️💥

効果: この双方向リンクにより、知識は孤立した情報ではなくなり、「グラフレール」上で視覚的なネットワークとして可視化されます👀

ネットワークの発火と知識の想起:

利点: この構造化されたネットワークの最大の利点は、試験中にキーワードを見た瞬間に、暗記による思い出しではなく、脳内の知識ネットワークが活性化し、関連する知識が連鎖的に想起されることです🧠

構造化された知識は、次のステップである「知識の長期定着」のために選別され、Ankiなどのツールに引き継がれます。

👨⚕️フェーズ3:暗記の最適化と長期定着

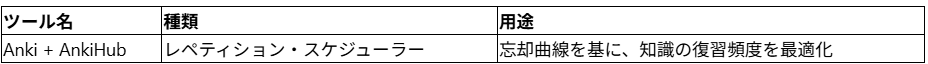

この最終段階では、知識の長期定着と最新情報の自動更新を実現するために、AnkiとAnkiHubを連動させ、復習の頻度と知識の精度を最適化します。

ツール名: Anki + AnkiHub

③ 自分の思考や知識を「復習の設計」に落とし込む ( Anki + AnkiHub )

✍ 活用法:

・臨床的ニーズに基づく復習頻度の設定:

カスタムタグの適用: Ankiカードのノートに、「#救急必須」や「#CBT頻出」などのカスタムタグを設定します。

間隔反復の最適化: Pythonスクリプトやアドオンのカスタム設定を使用し、例えば「#救急必須」のタグが付いたカードは、復習を間違えた場合の間隔短縮率を高く設定するなど、臨床的ニーズに応じた復習頻度を動的に設定します💳

目的: 緊急性の高い知識や高頻度で問われる知識について、通常の知識よりも集中的な反復訓練を実施し、即座の想起能力を確保します🔥

・AnkiHubによる知識の精度向上:

集合知の取り込み: AnkiHubを活用することで、他の多数の医学生や専門家によって行われたカードの修正や最新のエビデンス情報をリアルタイムで自身のデッキに取り込みます。

目的: 個人の知識構築(Obsidianでの作業)の限界を超え、知識の正確性(精度)と最新性を維持します📒

・知識の精錬サイクル:

フィードバックループ: Ankiでの復習訓練中に「間違えた情報」や「理解が不十分な情報」が特定された場合、そのフィードバックを無視しないようにしましょう📍

Obsidianへの回帰: 間違えた情報に関連するObsidianの元の知識ネットワークに戻り、最小知識単位のノート(アトムノート)を修正・補強します👍

効果: このフィードバックと修正のサイクルにより、知識のネットワークは常に最新かつ正確な状態になります👆

🚀 第3部:知らなかった!では済まされないAIの落とし穴

医学生がAIを使う上で、「知らなかった!」では済まされない重要な注意点があります🔥

⚠️ 1. 著作権と剽窃のリスク:コピー&ペーストの禁止

現状の課題: AIに過去問の解答や課題レポートを書かせた際、AIが既存のテキストや他者の回答を再構築して出力することがあります。これは剽窃(Plagiarism)と見なされる可能性があります。

🛡️ 2. 個人情報(PHI)の取り扱い:絶対NGなプロンプト

現状の課題: 臨床実習で得た患者さんの情報(病歴、氏名、検査値)を、そのままAIに入力して相談するのは「医療情報漏洩」にあたります。

絶対NG: 「〇〇大学病院の山田太郎さんの…」

💡 3. 「AIの幻覚(ハルシネーション)」への対処法

現状の課題: AIは「自信満々」に誤った、存在しない情報(例:架空の薬剤名、古いガイドライン)を提示することがあります。

AIが出した返答に対しては、「その情報の (例:医学論文のDOIや出版年) のソースを提示してください。」と「エビデンスの引用元」を必ず尋ねる習慣をつけることで、情報源の信頼性を担保しましょう👍

「医学生道場」は、未来を担う医学生の皆様に、最適な学びの場を提供しています。

医学生道場とは、医学生向けの個別指導塾で、医学部の進級試験、CBT試験、OSCE対策、卒業試験、医師国家試験対策などを専門にサポートしています。医学教育に精通した医師が講師となり、マンツーマンの指導を行うのが特徴です!

おわりに

AIはもはや、医学の世界では使えたら良いツールではなく使いこなさなければならないものです。

単に「知識を検索する」フェーズから、「知識を構造化し、臨床的思考を深める」フェーズへと進化しました。この記事でご紹介した使用方法は皆さんの学習効率を最大化するだけでなく、「エビデンスを批判的に吟味する力」「情報を体系的に整理する力」という、AI時代にこそ求められる医師のコアスキルを鍛えてくれるかもしれません🤗

ぜひ一つでも取り入れてみてください!

❓ FAQ(よくある質問) ❓

Q1. AIの出力による「剽窃リスク」を下げるために、プロンプトで何を明確に指定することが推奨されていますか?

A1. 「独自のスタイル」や「読者設定」を指定し、「創造的な再構成」を促すことです。

Q2. Ankiで間違えた情報が見つかった場合、学習のサイクルを完了させるために次に何をすべきですか?

A2. Obsidianの元のネットワークに戻り、元のアトムノートを修正・補強します。

Q3 AIが出した断定的な知識に対して、ハルシネーションを避けるために必ず尋ねるべきことは何ですか?

A3. 「その情報のエビデンスの引用元(例:医学論文のDOIや出版年)を提示してください」などと尋ねてみましょう。