こんにちは!医学生道場です🌸

今回は暗記することが多くて大変な「病理学」について、医学生道場流の効率的な勉強法をご紹介します。

基礎医学科目のうち、鬼門となることも多い科目ですので苦手意識のある方はもちろん、テストで高得点を取りたい❗という方や効率的な勉強法が知りたい❗という方にも役立つ内容となっています。ぜひ最後までご覧ください👐

📌著者情報

おおしお

関東国立大学法学部 3年生

医学の専門知識はありませんが、だからこそ医学部のみなさんが見落としがちな視点や一般の人にもわかりやすい形で情報をお届けすることができます。医学の知識を学ぶ中で感じた疑問や気づきをシェアしていきます😊

(過去ブログ)

・【必見】2024年「医師の働き方改革」を分かりやすく解説

・【大学紹介】東海大学医学部のカリキュラムを紹介!国試合格率100%って本当?

臨床と結びつけて学ぶ!

さて、医学生道場流の勉強法をお伝えする前に、病理学の学習において一番重要なことを先にお伝えします。それは、「臨床と結びつけて、全体像を意識すること」です。

病理学って教科書が分厚く、暗記することがいっぱいなので、苦手意識を持っている方いるのではないでしょうか?しかし、実は病理学は臨床の学問です。

教科書は文字と顕微鏡画像が中心で、臨床との関連性があまり強調されていません。そのため、学ぶ際に臨床とのつながりを意識することが少なくなりがちです。しかし、 臨床と結びつけると、一気に理解しやすくなります!

また、詳細に解説されている教科書では、個々の知識は深く学べるものの、それぞれの知識がどのように関わってくるのか分かりづらくなります。そのため、 教科書を読む前に、まず全体像をつかむこと が大切です。

いきなり実践するのは難しい?

「全体像をつかんでから学ぶ」と言われても、具体的にどうすればいいのか分からないこともありますよね💭

医学生道場では、 現役医師講師が臨床医の視点から病理学を分かりやすく解説 しています。また、進級試験・共用試験・国試対策に関するご相談にも対応いたします。

ぜひお気軽にLINEよりお問い合わせください!

病理学とは?

そもそも「病理学」とはどのような学問でしょうか?

先ほど、病理学は臨床の学問だとお伝えしましたが、より詳しく言うならば

病理学とは、病気の原因とメカニズムをミクロの世界から明らかにする学問です。

実際の診療では、病気の原因を段階的に探っていき、最終的に病理診断に行き着くこともあります。そのため、 病理学の知識はすぐに身につくものではありません。

また、病理学はミクロの世界を扱うため、範囲が非常に広くなります。そのため、 短期間で全てを学ぶのは現実的ではありません。

では、どのように勉強を進めればよいのでしょうか?次の章で詳しく解説します。

まずは「情報集め」から!

病理学は範囲が広い科目であるため、 試験対策の第一歩 として、 自分の大学の過去問3年分に目を通すことをおすすめします。

つまり、 情報収集が大切 ということです。

過去問を見る際には、ただ単に目を通すのではなく、どの分野が毎年出題されているかを意識して分析してみましょう。

大学ごとに出題傾向は異なります。例えば、ある大学では 腎臓の淡明細胞癌 に関する問題が毎年出題されている一方で、別の大学ではほとんど出題されないこともあります。

そのため、まずは 自分の大学で狙われやすい分野を把握することが重要です。

医学生道場では、このほかにも 定期試験に役立つ情報を発信しています!ぜひチェックしてみてください♩

「全体像をつかむ」とは?

お待たせしました!いよいよ「医学生道場流 病理学の勉強法」をお伝えします。

冒頭でも軽く触れましたが、 「臨床と結びつけて、全体像を意識する」ことです。「全体像をつかむ」というと抽象的に感じるかもしれませんが、簡単に言えば、一連の流れをイメージで覚えるということです!

以下では、総論のテストでも頻出の炎症を例にとって、医学生道場流の解説をしています。

今まではただ単に暗記しなきゃと思っていた部分がスッと頭に入ってきて、モヤモヤした部分がまるで霧が晴れるような体験ができるはずです。

例:炎症のプロセス

医学生道場では、炎症を次のようにイメージし、説明します。

「ゆるゆる → パンパン → カチカチ」

それぞれのプロセスについて、詳しく見ていきましょう。

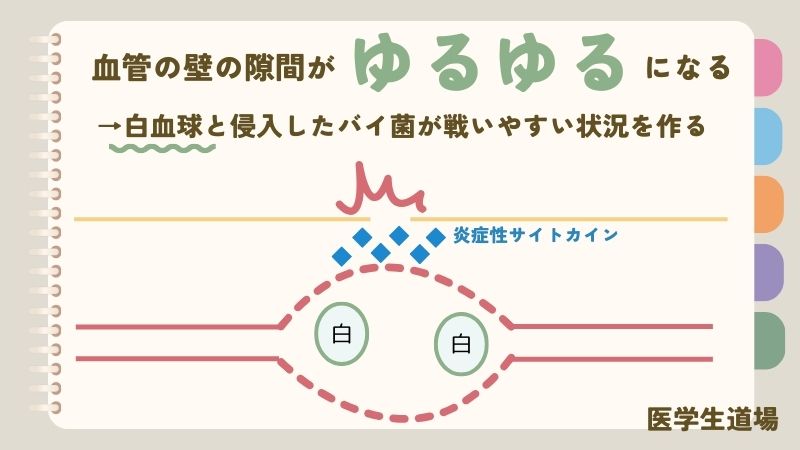

①ゆるゆる(血管の拡張と透過性の亢進)

細菌が皮膚に侵入すると、免疫細胞(マクロファージや樹状細胞、マスト細胞)が反応し、炎症性サイトカイン(ヒスタミン、プロスタグランジンなど)を放出します。

すると、 皮膚の下に走行する血管が拡張し、ゆるゆるになります。

ゆるゆるになると、血管壁の透過性が上昇するため、血流が増加 します。これにより、 白血球が感染部位に移動しやすくなる のです。

この時点で、 発赤(赤み)や熱感が発生 します。

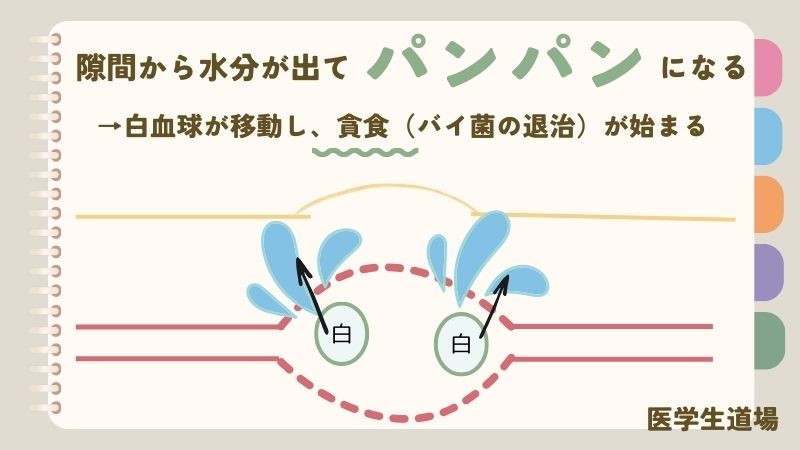

②パンパン(浮腫と痛み)

血管が拡張し、血管壁の隙間が広がることで、血液中の水分やタンパク質が血管外へ漏れ出し、組織に滲出します。これが 浮腫(むくみ)で、2段階目のパンパンを指します。

また、水分とともに、白血球(特に好中球)も移動してきて、細菌を退治し始めます。

そのため、炎症には浮腫がつきものなんです!!(例:ニキビ、手足の蜂窩織炎(細菌の感染症)など)

こうして水分が染み出ていったり白血球が出ていくと、 ニキビが腫れるようにどんどんむくみが出 てきて、サイトカインが放出されるので、炎症が起きて、押すと痛みとかが生じるようになってきます。

少し免疫学の話❗

白血球には好中球やマクロファージ、リンパ球など色々ありますが、最初に戦うのが好中球です。そのため、細菌感染の時は好中球の割合が増えるのが特徴的です 。

じゃあその次に増えるのは何でしょうか?……それは、単球という細胞です。

単球は血管の外に出るとマクロファージに変化するんです!マクロ ファージは貪食(壊れた細胞や死骸をパクッと食べて掃除してくれる)作用があります。つまり炎症によって荒れ果てた荒野を綺麗に掃除してくれるイメージです。

そして最終的に活躍する細胞がリンパ球(B細胞やT細胞)です。

免疫を記憶していたT細胞が サイトカインという炎症の物質を放出すると、それを受け取ったB細胞は変貌を遂げます(形質細胞)。B細胞が形質細胞に変わって抗体を放出し、最近を退治していく、そういう流れになります。

なので、炎症が慢性化してきた場合には、リンパ球の割合が上がりやすいです。

これは国家試験でも過去に問われているので、あわせて覚えておきましょう!

炎症が収束すると、免疫細胞が 壊れた細胞や細菌の死骸を貪食し、組織修復が開始 されます。

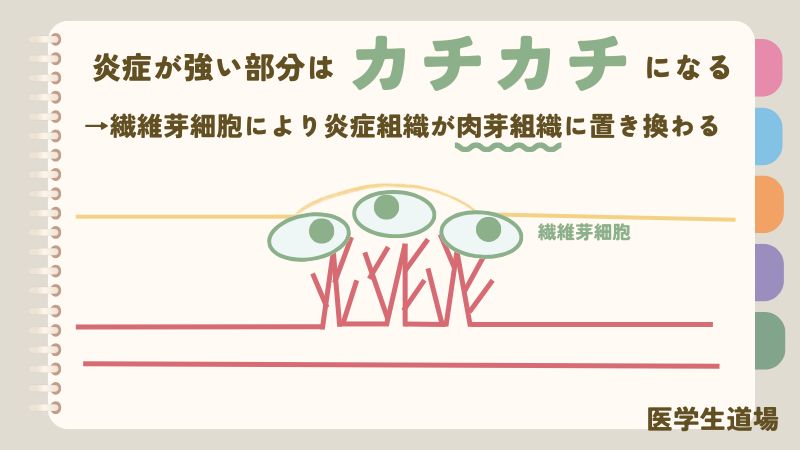

③ カチカチ(修復と線維化)

皮膚の下に走行している血管は、先ほどまで「 ゆるゆる」「パンパン」になっていたために毛細血管が拡張していました。

「カチカチ」の段階では、この毛細血管がさらに分岐していき、荒れ果ててしまった組織を修復しに行きます。つまり、血管がにょろにょろと皮膚の下に目を張るようになっていきます。すると、皮膚の下には繊維芽細胞が増加します。

このような毛細血管が伸びたり、線維芽細胞ができることによって、炎症が起きた組織が肉芽組織に置き換わり、カチカチになるんです!

ですがほとんどの皆さんはニキビができたらスッキリ綺麗に消えた、という経験もありますよね?もちろん、そうやって綺麗に消えることもあるのですが、炎症が強いと、肉芽組織に置き換わって皮膚の色味であったり硬さが 変化することがあります。

炎症が軽度であれば、 元の組織が再生 します。しかし、強い炎症や慢性炎症が続いた場合、 線維化が起こり、組織が「カチカチ」に硬くなることがあります。

例えば、肝硬変や肺線維症などがこのメカニズムによって発生します。

ここまで、病理の難関である炎症を、 「ゆるゆる」「パンパン」「カチカチ」の順番に、図を用いながら解説しましたがいかがでしたか?

炎症の流れをイメージで覚えることで、全体像がつかめてきたのではないでしょうか?

病理学を学ぶ際には、教科書を読む前に、このような イメージ→全体像をつかむという段階を踏むことで格段にわかりやすくなります✨

ぜひ今後の学習で実践してみてください!

医学生道場公式YouTubeに掲載されているこちらの動画では、今お伝えした「炎症」のほか、「細胞の適応現象」についても解説しています。ぜひあわせてご覧ください!

医学生道場の留年対策:医学部進級対策コース

医学生道場の医学部進級対策コースについてのご紹介です。

学校の授業に部活動、アルバイトなど多忙を極める医学生にとって、医学部を一度も留年せずに卒業することはとっても困難です。2回連続で留年してしまえば放校(退学処分)なんてこともあるでしょう😢

そこで、医学生道場では「勉強する時間がない!」「勉強法が分からない!」という医学部1~5年生の方を対象に「医学部進級対策コース」をご用意しています!

医学生道場は、進級・留年・休学対策に特化した、日本で唯一の医学生専門の個別指導塾です。

培ってきたノウハウも駆使しながら、医学生の皆さんを全力でサポートします✊

「医学部進級対策コース」の特徴

★受講生ひとりひとりに合わせたカリキュラム

それぞれの学生さんの理解度に合わせたカリキュラムを作成させていただき、効率的に学習が進められるよう、授業をメイキングいたします。

また、進級試験は大学によって出題傾向も出題範囲も異なるので、自身の通う医学部に合った対策が求められますが、様々な医学部の出身の医師講師が出題傾向をお伝えします。

★豊富なアウトプットの機会

現役医師講師がマンツーマンでサポートすることで、質問や復習、アウトプットの機会が豊富にあります。

しっかりとしたアウトプットにより、知識の定着が図れることは間違いなしです。

★モチベーション、気持ちの維持

医師講師だけでなく、教務の者が生徒さんひとりひとりを担当し、定期的なフィードバックや進捗管理をいたします。

学習のモチベーションを高く保てるだけでなく、いつでもどこでも、お気軽にご相談いただけます。

★柔軟な学習スケジュール

月の受講回数や受講内容、テストの目標、最終的な目標など、ご自身で決定して頂けますので、自分のペースで学習していくことができます。無理せず、継続していくことが大切ですので、医学生道場ではその点を大切にしています。

効率よく勉強して、確実に医学部で進級しましょう❗❗

進級試験を通して自身の勉強法を確立したい方、医学部生向けの塾や予備校選びに悩んでいる方、進級試験の対策で少しでも悩みや不安がある方は、無料で医学生道場公式LINEよりご相談承ります。お気軽にご相談ください!

さいごに

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

こちらのブログでは、医学生道場流の病理学勉強法を解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

病理学を学ぶ際は、ぜひ以下のポイントを意識してみてください👐

- 臨床と結びつけて理解する

- まずは全体像をつかんでから学習を始める

- 試験対策のために、過去問を分析する

- イメージを活用して、学習を効率化する

医学生道場の各種SNSでは、医学生の皆様に向けて「お役立ち情報」を発信しています。

是非チェックしてみてください🙌

公式LINEでは、無料体験授業やキャンペーンなどのお得な通知や、医学生道場が独占入手した各医学部の試験情報、医師国家試験の最新情報をお届けいたします!

誰にも知られたくない悩みやご相談も、公式LINEから受け付けております。お気軽にご連絡ください!

電話やメールでのお問い合わせもお待ちしております。

試験が近いなど、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください📞

TEL:0422-26-7222

営業時間:13時~21時

定休日:水・木曜日