目次

はじめに

医学部で最初にぶつかる「壁」のひとつが 発生学 です。

胚の段階から臓器がどのように分化し、複雑な人体が形づくられていくのかを学ぶこの科目。臨床に直結する内容も多い一方で、試験前は「膨大な暗記量」に圧倒されてしまう学生が少なくありません。

私自身も医学部2年次で発生学を履修したとき、最初は「名前の羅列」にしか見えず、何度も挫折しかけました。しかし、勉強のコツを掴んでからは理解が一気に進み、試験でも安定した点数を取れるようになったのです。

この記事では、そんな経験を踏まえつつ、発生学の効率的な試験対策法 をまとめます!

ぜひ最後まで読んで来る試験に備えましょう!

今回の記事のポイント

💡発生学はなぜ難しく感じるの?

💡発生学勉強のコツ

💡発生学を理解するのにおすすめの教材

🖊 著者紹介

SH 都内私立医学部3年生

現在所属部活主将。2年の前期で成績を大幅に落とすも、対策を講じ後期の期末で成績を上げ無事進級。自分自身、不器用なためプライベートと勉強と部活の両立を目指し日々模索中。ブログでは自身の経験を活かしてどのように成績を上げればよいのかや効率的な勉強方法を紹介。現在、来年のCBTに向けて情報収集中。

☛執筆ブログ

医学部の解剖学って本当にきつい?!乗り越えるコツと試験合格勉強法【医学生道場】

医学生道場【医学部再試験】基礎医学の再試で「詰んだ」と思ったあなたへ 今からできる最短合格ルートとは?

発生学が「難しい」と感じる理由

まずはなぜ多くの医学生が発生学でつまずくのかを整理してみましょう。

時系列が複雑

もう一つの大きな壁は、「発生過程の時系列が複雑で覚えにくい」という点です。発生学では、受精から始まり、胚の分化、器官の形成へと時系列に沿って学ぶ必要があります。しかし、そのプロセスは非常に入り組んでおり、複数の出来事が同時並行で進むため、時系列がごちゃごちゃになってしまうのです。

例えば、神経管の閉鎖と心臓の形成がほぼ同時期に起こっていたり、内胚葉由来の器官(肺、肝臓、消化管など)が次々に分化していく中で、それぞれの発生が複雑に絡み合っています。さらに、教科書によっては順序の記載が異なる場合もあり、混乱に拍車をかけてしまいます。

この問題を解決するには、まず**「大まかな流れ」を先に頭に入れること**が大切です。細かい日数や週数を覚える前に、発生の全体像を時系列でざっくりと把握しましょう。そのうえで、マインドマップや時系列表を使って可視化すると、情報が整理されて記憶にも残りやすくなります。アプリや講義動画を活用しながら、「いつ・どこで・何が起こるのか」をストーリーとして理解するのがコツです。

立体での理解が難しい

受精から始まり常に変化していく胚をどこからどの断面でみているのか常に3Dで理解しなければなりません。

教科書を見ているとこのページでは横断面で説明しているが次の縦断面で説明しているなど

発生学が難しいと感じる最大の理由の一つが、「立体構造の理解の難しさ」です。教科書や講義では、胎児の器官や組織がどのように形成されていくかが説明されていますが、その多くが2D(平面)の図で表現されています。しかし、実際の発生過程は3D(立体)で変化していきます。例えば、神経管の閉鎖や内臓の回転、四肢の形成などは、空間的な動きをともなうため、頭の中で正確にイメージすることが難しいのです。

多くの学生が、「この構造がどこからどこへ移動しているのか」「どの層がどの器官になるのか」がイメージできず、混乱してしまいます。特に、中胚葉由来の構造がどのように分化していくのかや、臓器の配置がどのように決まっていくのかといった内容では、空間認識力が求められます。

ステップ別・発生学の勉強法

ここからは、実際に私が取り入れた勉強の流れを紹介します。

1. 全体像をストーリーでつかむ

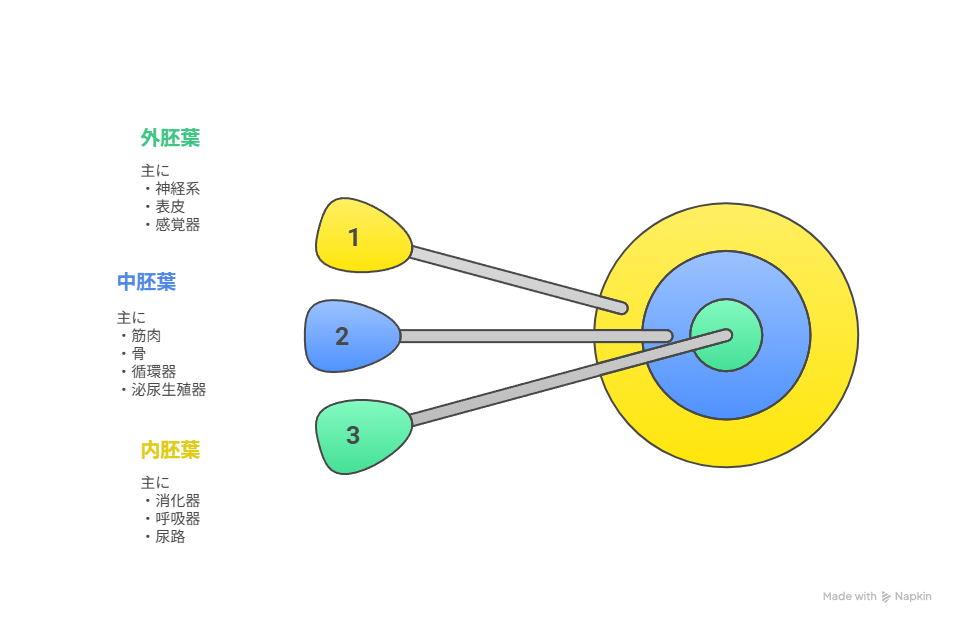

いきなり細かい用語や全体の発生の経過を理解しようとせずにまずは外胚葉、内胚葉、中胚葉がそれぞれ何になるのかを理解しましょう。

勉強しているみなさん、それぞれどこが何になるか答えられますか。

外胚葉→神経系、表皮、感覚器

中胚葉 → 筋肉、骨、泌尿生殖器

内肺葉 → 消化器、呼吸器、尿路

です。皆さん答えられましたか?

丸暗記しようとすると一見難しいですが構成は簡単です。

外胚葉gは一番外側にあるので、表皮にを構成していきます。また、脊髄のもとになる神経板も外側に発生することを考えると外肺葉が神経系、それに伴う感覚器を構成するといったら想像しやすいですよね。

中胚葉は、いわゆる骨や筋肉など体を形づくるものへと変化していきます。

内胚葉は「体の一番内側にあるもの」つまり内臓。消化器や呼吸器などの臓器を形成していきます。

外胚葉は最も外側の層で、神経系、表皮、歯のエナメル質などを形成し、内胚葉は最も内側の層で、消化管、呼吸器、甲状腺など内臓の主要部分を作ります。中胚葉はこれらの中間に位置し、筋肉、骨格、循環器系、腎臓、生殖器など、体の中央部の構造を形成します

2. 時系列ごとに覚える

「1週目に何が起こり、2週目はどう変わり…」と 週ごとの発生ストーリー を把握しましょう。

学校にもよりますが、学校の講義やレジュメのみで100%理解するのが難しいです。なぜならレジュメはその日の授業である一端の週数の範囲の発生の内容しか触れません。そのため次、授業を受けた時には

「今いつの話をしているんだっけ?」

断片的な理解にとどまりがちです。

そのため私のおすすめの勉強方法としては、

1まず本で大まかな流れや簡単な発生の仕方を理解

2教科書に載っていない内容をレジュメで肉付けしていく

す。土台を教科書やワークで形成し、その上にレジュメの内容を積み上げていきましょう。 ストーリーを頭に入れると、その後の細かい暗記が「どの場面の話なのか」分かりやすくなります。

3.過去問を解く

発生学の勉強をしていると、どうしても「細かい部分まで暗記しなければならないのでは?」と不安になりがちです。しかし実際に試験で問われるのは、膨大な知識の中のごく一部に過ぎません。そこで大切になるのが「過去問を解く」というプロセスです。

過去問を解くことで、まず「どの範囲が出題されやすいのか」が一目でわかります。発生学は時間の流れに沿った変化が中心の科目ですが、試験では特に「三胚葉からの分化」「器官ごとの発生段階」「臨床に直結する異常発生」が頻出です。これらは、過去問を通じて繰り返し目にすることで、自然と「優先して覚えるべきポイント」として浮き上がってきます。

さらに、過去問は「知識の使い方」を学ぶ良い練習にもなります。ただ丸暗記していた時には見えなかった、「この段階でこの構造が形成されるから、後の器官がこうなる」といった因果関係を、設問の中で確認できるのです。これにより知識が断片的ではなく、つながった理解として定着します。

もちろん、過去問を解くだけでは理解が浅くなることもあります。解いた後に解説を丁寧に読み直し、「なぜこの答えになるのか」「関連する周辺知識は何か」を補強することが重要です。むしろ過去問は“出題の地図”であり、それをもとに理解を広げていくことで、効率よく試験対策ができるのです。

発生学の試験を乗り越えるためには、まず過去問で「出題の方向性」を掴むこと。これが不安を解消し、勉強を計画的に進めるための最も現実的な第一歩だといえます。

発生学におすすめの教材

学校にもよりますが、学校の講義やレジュメのみで100%理解するのが難しいです。なぜならレジュメはその日の授業での発生の内容しか触れないため、断片的な理解にとどまりがちです。そのため私のおすすめの勉強方法としては、

1まず本で大まかな流れや簡単な発生の仕方を理解

2教科書に載っていない内容をレジュメで肉付けしていく

勉強方法をおすすめします。特に発生に関しては基礎医学のため試験の山となる部分は教授により微妙に異なります。土台を教科書やワークで形成し、その上にレジュメの内容を積み上げていきましょう。

そして、教科書は1冊に絞ることです。何冊も併用して使うとどれも中途半端な理解で終わり意味を成しません。

「この教科書に聞かれていることだけは何としても完璧にする」

その心意気で勉強しましょう。おすすめの教材は以下の通りです。

新発生発生学 Qシリーズ

「新発生発生学Qシリーズ」を手に取ってまず感じるのは、その独特の構成が学習者にとって非常に優しいということです。ページを開くと、まず重要な点が箇条書きでシンプルにまとめられており、「ここを押さえればいいんだ」と一目で理解できます。そして、その下にはそのポイントを補足・発展させる形で文章による説明が続き、知識を肉付けしながら頭に定着させてくれます。まるで、先生が「まずは大枠を押さえてから細部を理解しよう」と語りかけてくれるような流れです。

さらに特筆すべきは、右側がイラスト、左側が文章という構成になっている点です。発生学というとどうしても頭の中で立体的なイメージを持つのが難しい分野ですが、この本では文章での説明を読んだ直後に、視線を少し右に動かすだけで対応する図解が確認できるので、理解のスピードも記憶の定着も格段に向上します。文章と図を往復しながら進められるため、脳内でバラバラになりがちな知識が「ストーリー」としてつながりやすくなるのです。

発生学に苦手意識がある人こそ、この「Qシリーズ」の構成のわかりやすさを実感できると思います。「大事なことが先に示される」「図と文章がシンクロする」この二点が合わさることで、学習効率がぐっと高まる。だからこそ、時間が限られる医学生にとって、効率よく本質を理解できる強い味方になる一冊といえるでしょう。

カラー図解人体発生学講義ノート

私はこちらの本に関してはわからなくなったらこの本を見返すように”辞書”のように使っていました。この本の最大の強みは、発生のプロセスをフルカラーで視覚的に追えること。細胞や組織がどのように変化し、どの位置に移動し、やがて臓器として完成していくのか。そのダイナミックな動きを、文字ではなく“図”でつかめるので、記憶への定着度が格段に上がります。

また、このノートの構成はとてもシンプル。教科書のように膨大な情報が羅列されているのではなく、試験や理解に必要なポイントが講義ノートのように整理されています。そのため、短時間で全体像をつかむことができ、復習にも独学にも向いています。

さらにありがたいのは、図とテキストが常に対応している点です。文章で説明されている内容がすぐ隣の図に描かれているので、頭の中で構造を補完する必要がありません。読む・見る・理解する、このサイクルが自然に回るので、独りで学んでいても迷子にならないのです。

発生学は「ただ覚える」だけではどうしても限界がきます。なぜこの時期にこの器官ができるのか、どのように周囲と関係しながら形を整えるのか。そうした理解が積み重なると、国家試験やCBTの知識だけでなく、臨床で出会う先天異常や病態の理解にも直結してきます。

「医学生道場」を活用しよう

今までの話を聞いて、自分一人で勉強できるか不安、、、と思ったそこのあなた。

医学生道場では、現役医師講師があなたに合わせた勉強法を提案してくれます。

- 発生学の時系列が全く頭に入ってこない

- このままでは再試験かも。

- どうやって勉強すればいいかわからない

👉 もしあなたが今、「発生学どうしよう…」と感じているなら、ぜひ医学生道場に相談してみてください。

よくある質問

Q1. 発生学って、他の基礎医学と比べてなぜこんなに覚えにくいの?

A1. 発生学は「時間の流れに沿って形が変化していく学問」「立体で理解をしなければならない」学問だからです。静的な構造を扱う解剖学と違い、動的な変化をイメージしながら整理する必要があります。そのため、文章だけで学ぼうとすると混乱しやすいのです。図解や時系列表を活用することで一気に理解しやすくなります。

Q2. おすすめの教材はありますか。

A2.おすすめの教材は「新発生学 Qシリーズ」と「カラー図解人体発生講義ノート」の2つです。 「新発生学 Qシリーズ」 は必要な点が箇条書きでシンプルにまとめられており、「ここを押さえればいいんだ」と一目で理解できること。また「カラー図解人体発生講義ノート」は教科書のように膨大な情報が羅列されているのではなく、試験や理解に必要なポイントが講義ノートのように整理されています。そのため、短時間で全体像をつかむことができ、復習にも独学にも向いています。

Q3.発生学の勉強法は?

A3.全体像をつかむ、時系列ごとに覚える、過去問を解くことがポイントです。このスリーステップを念入りに行うことで高得点が目指せます。